在快乐吧上刷赞,这种行为是否真的可信可靠?这个问题直击当前社交平台内容生态的核心矛盾——当“点赞”从真实的情感表达异化为可量化的交易标的,其背后的可信性与可靠性便值得深入剖析。作为以互动为核心功能的社交平台,快乐吧的点赞机制本应成为优质内容的放大器,但刷赞行为的泛滥,却让这一机制的真实性受到严峻挑战。要判断其是否可信可靠,需从运作逻辑、价值本质、生态影响三个维度展开分析。

刷赞的运作逻辑:虚假繁荣的“低成本陷阱”

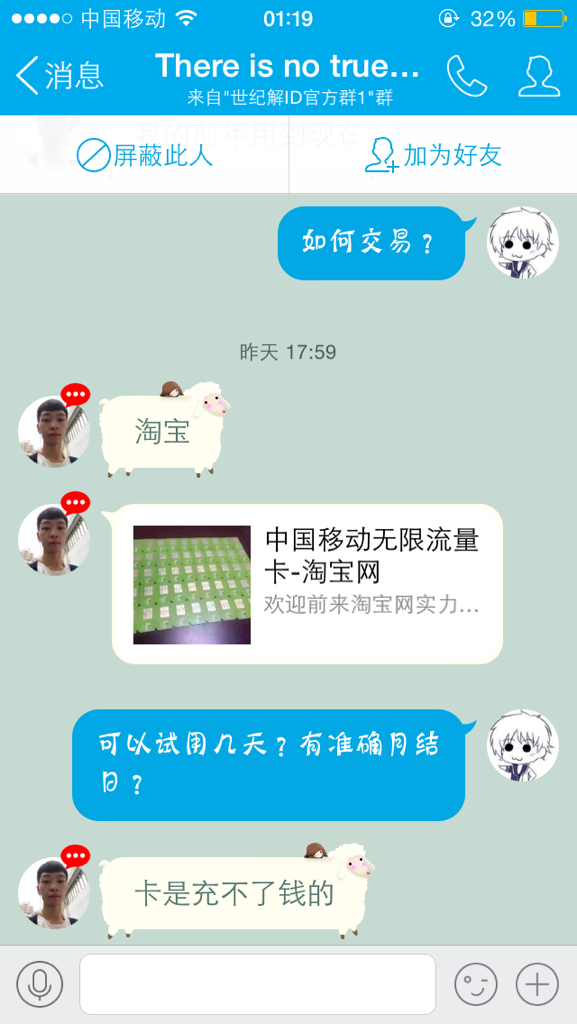

快乐吧上的刷赞行为,本质是流量经济催生的“灰色产业链”。用户通过第三方平台或工具,以每单几毛到几元的价格购买点赞服务,短时间内实现点赞量的激增。这种操作看似解决了“冷启动”难题,实则暗藏多重风险。从技术层面看,多数刷赞服务依赖虚假账号或“僵尸粉”,这些账号无真实用户画像、无互动行为,仅能完成机械化的点赞动作。平台算法虽能通过用户活跃度、互动路径等数据识别异常流量,但仍有部分低级刷赞行为能短暂规避检测,形成“虚假繁荣”的表象。然而,这种繁荣如同沙滩上的城堡,经不起真实场景的考验——当用户进入主页发现高赞内容却无评论、转发、收藏等深度互动时,可信度便荡然无存。

价值本质:从“情感共鸣”到“数据造假”的异化

社交平台的点赞,最初是用户对内容的即时反馈,承载着“认同”“支持”“共鸣”的情感价值。在快乐吧这样的内容社区,一条视频、一篇笔记获得点赞,意味着创作者的观点或表达触动了他人,这种真实互动是内容价值的直接体现。但刷赞行为彻底扭曲了这一价值逻辑:它将点赞从“情感表达”降维为“数据指标”,用虚假数字掩盖内容的真实质量。例如,某条制作粗糙的视频通过刷赞获得10万点赞,却仅有50条评论,这种“高赞低评”的割裂现象,本质上是对平台信任机制的破坏。对于普通用户而言,依赖刷赞获取流量看似“高效”,实则陷入“数据造假”的恶性循环——虚假点赞无法转化为真实的粉丝粘性,更无法带来商业合作等长期价值,最终只会让创作者在自我感动中迷失方向。

生态影响:平台公信力与用户信任的双重透支

刷赞行为的蔓延,对快乐吧平台的生态健康造成深层伤害。首先,它破坏了平台的公平竞争机制。优质内容本应通过真实互动获得流量倾斜,但刷赞让劣质内容凭借虚假数据抢占曝光资源,形成“劣币驱逐良币”的效应。长此以往,平台的内容质量整体下滑,用户使用体验下降,最终导致用户流失。其次,它透支了平台的公信力。当用户发现平台充斥着虚假流量,会对“点赞”“转发”等基础互动数据产生信任危机,甚至质疑平台算法的公正性。这种信任一旦崩塌,平台便失去了作为社交连接器的核心价值。最后,它误导了用户的社交认知。在刷赞环境下,用户容易将“点赞量”等同于“影响力”,却忽略了内容本身是否具有传播价值。这种认知偏差,不仅让用户陷入“流量焦虑”,更让社交互动失去温度——当点赞不再是心动的表达,而是明码标价的商品,社交的本质便已失真。

如何辨别与应对:回归真实互动的价值

面对刷赞现象,用户并非无计可施。从辨别角度看,可通过“三看原则”判断内容数据的真实性:一看互动比例,真实优质内容的评论、转发、收藏量通常与点赞量呈正相关,若点赞量畸高而其他互动寥寥,则存在刷赞嫌疑;二看用户画像,正常内容的点赞用户往往具有多样化的账号特征,若点赞者多为新注册、无动态的“僵尸号”,则需警惕;三看内容质量,低质内容却获得高赞,大概率是数据造假。从应对角度看,创作者应摒弃“刷赞捷径”,转而深耕内容本身——通过真实的故事、独特的观点、精良的制作吸引用户自发互动,这才是获取流量的正道。平台则需加强技术监管,利用AI算法识别异常流量,建立“内容质量+用户反馈”的双重评价体系,让真实互动获得应有的回报。

在快乐吧上刷赞,看似是流量的捷径,实则是信任的陷阱。它或许能在短期内带来虚假的“数据光鲜”,却无法沉淀真正的社交价值。真正的可信可靠,从来不是屏幕上跳动的数字,而是内容与用户之间真实的情感连接。当创作者放下对“点赞量”的执念,转而用心打磨内容;当平台回归“优质内容优先”的初心,严打虚假流量;当用户学会用理性眼光辨别数据,社交生态才能回归健康。毕竟,社交的本质是连接,而非表演——唯有真实,才能让每一次点赞都充满温度,让每一份认可都值得信赖。