在快手平台的生态中,“购买点赞”这一行为已成为部分网红流量运营的灰色选项,其普遍性背后折射出平台规则与商业逻辑的深层博弈。要判断网红购买点赞是否普遍,需从行为动机、操作模式、平台监管及行业生态等多维度拆解,而非简单以“是”或“否”概括。事实上,这种“数据造假”现象在快手生态中呈现“结构性存在”特征——既非全面泛滥,也未绝迹,而是以隐蔽方式渗透于不同层级的账号运营中,成为流量竞争下的非理性选择。

从动机层面看,购买点赞的普遍性与网红的“流量焦虑”直接相关。 快手作为以“老铁经济”为核心的短视频平台,算法推荐机制虽强调“去中心化”,但初始流量池的分配仍依赖基础数据指标。点赞数作为最直观的“用户认可信号”,直接影响视频的曝光权重。对于尾部网红而言,新账号起步阶段缺乏自然流量,购买点赞成为“破零”的快捷方式;腰部网红为维持账号活跃度,避免因数据下滑被算法判定为“低质量内容”,可能定期购买点赞以“维持体面”;即便是头部网红,在商业合作前也可能通过短期刷量美化数据,以匹配广告主的投放预期。这种“数据崇拜”心理,使得购买点赞在不同层级的网红中均有生存土壤,但其普遍性因账号需求差异而呈现“尾部集中、腰部偶发、头部谨慎”的分布特征。

操作模式上,购买点赞已形成成熟的地下产业链,但隐蔽性增强使其难以被精准统计。 早期,网红可通过第三方平台直接购买“机械点赞”,成本低廉但易被平台识别;如今,刷量服务升级为“真人互动”模式——通过招募用户完成“点赞+评论+关注”组合任务,模拟真实用户行为,规避算法检测。例如,部分工作室利用“任务群”组织兼职用户,按单结算,单条视频点赞价格低至0.1元/个,且可指定“地域标签”“性别比例”等参数,以匹配快手用户的地域属性。这种“精细化刷量”使得平台监管难度加大,也导致购买点赞行为的“显性数据”被低估——看似不普遍,实则以更隐蔽的方式渗透在流量运营链条中。

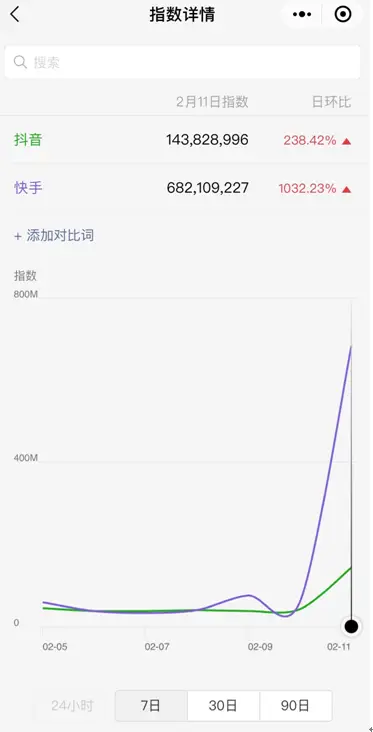

平台监管与算法迭代是抑制购买点赞普遍性的核心力量,但始终存在“猫鼠游戏”。 快手自2018年起便建立“虚假流量”打击机制,通过AI识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、无浏览记录的点赞等),对违规账号采取“限流”“封号”等处罚。2022年,快手进一步升级算法模型,将“用户行为路径”纳入审核维度——例如,若某视频点赞量高但完播率、转发率极低,系统会判定数据异常并触发人工复核。这些措施使得“大范围、高密度”的购买点赞风险剧增,迫使部分网红转向“小批量、分散化”操作。然而,地下产业链的快速迭代仍让监管存在滞后性:例如,通过“境外IP+虚拟设备”刷量、利用“僵尸号”矩阵点赞等方式,仍能绕过部分检测机制。因此,平台监管虽显著降低了购买点赞的“显性普遍性”,但未能完全消除其“隐性存在”。

从行业生态看,购买点赞的普遍性本质是“流量经济”与“内容价值”失衡的体现。 在快手的商业生态中,流量是变现的直接入口——广告主以“粉丝量+互动率”作为核心评估指标,直播带货依赖“人气数据”吸引品牌合作。这种“唯数据论”的评价体系,迫使网红陷入“流量军备竞赛”:当优质内容的自然增长速度难以满足商业化需求时,购买点赞便成为“性价比”更高的选择。然而,这种“捷径”正在反噬行业生态:虚假数据导致广告主投放ROI下降,平台内容质量被稀释,用户对“爆款视频”的信任度降低。事实上,快手已意识到这一问题,2023年推出“优质内容扶持计划”,对高完播率、高用户停留的原创视频给予流量倾斜,试图引导行业从“数据造假”转向“内容深耕”。这一趋势表明,购买点赞的普遍性将随平台生态的优化而逐渐降低,但其彻底消失仍需行业评价体系的重构。

购买点赞行为的普遍性,最终取决于“短期利益”与“长期价值”的博弈结果。 对网红而言,购买点赞或许能带来短暂的数据提升,但一旦被平台识别,将面临账号“信用破产”的风险;对平台而言,虚假流量破坏的是用户信任这一核心资产,因此监管只会越来越严;对用户而言,真正能留住“老铁”的永远是真实、有价值的内容。可以说,快手网红购买点赞的行为并非“普遍存在”,而是“结构性需求”与“技术约束”共同作用下的灰色地带。随着平台算法的完善、监管的趋严以及行业对“内容价值”的回归,这种非理性运营方式终将失去生存空间——而那些拒绝刷量、专注内容创作的网红,才是快手生态中最可持续的“流量赢家”。