在快手直播间的观众参与度,直接决定着主播的流量转化与商业价值,而“刷赞”作为常见的流量干预手段,其真实效果却始终存在争议——它究竟是提升参与度的“加速器”,还是破坏生态的“伪繁荣”?要回答这个问题,需先拆解“观众参与度”的核心内涵,再审视“刷赞”与真实互动之间的逻辑链条,最终回归到快手平台生态的本质需求。

观众参与度的本质,是用户基于内容价值的主动行为,而非被动数据堆砌。在快手直播场景中,参与度不仅体现在点赞数这一表层指标,更涵盖评论互动、停留时长、分享转发、打赏转化等深层行为。观众愿意停留并互动,本质上是对主播内容、人格或福利的认可——可能是实用技巧的输出,可能是情感共鸣的建立,也可能是即时福利的吸引。而“刷赞”的核心逻辑,是通过非自然手段(机器账号、水军控评)快速拉高点赞量,试图营造“直播间很火”的氛围,诱导自然用户停留。这种逻辑看似符合“从众心理”,却忽略了快手平台“老铁经济”的底层逻辑:用户更看重“真实”与“信任”,而非虚假的热度表象。

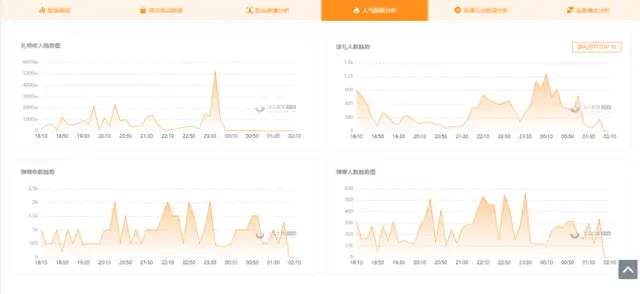

刷赞的表层效果可能带来短暂流量,但无法转化为深层参与,甚至可能反向抑制真实互动。当自然用户进入直播间,发现点赞量与实际活跃人数严重不符(例如点赞10万+却仅有零星评论),这种“数据异常”会迅速触发用户的警惕心理——在快手强社区属性的语境下,用户对“假”的容忍度极低。他们会下意识判断“直播间数据造假”,从而降低对主播的信任度,即便主播后续输出优质内容,用户也倾向于“用脚投票”,直接划走。更关键的是,快手的算法机制更看重“互动质量”而非“绝对数量”:高点赞但低评论、低停留的直播间,会被算法判定为“内容吸引力不足”,进而减少推荐,形成“刷赞→流量泡沫→算法降权→真实参与度更低”的恶性循环。某MCN机构的内部测试数据显示,依赖刷赞的直播间,其自然用户平均停留时长比同类优质内容直播间短47%,评论互动率不足后者的1/3。

刷赞对主播长期信任资产的伤害,远超短期数据收益。在快手生态中,主播的“信任资产”是其最核心的竞争力——粉丝愿意为主播的推荐买单,愿意参与直播间的互动,本质上是对主播“人设”和“内容”的信任。刷赞行为一旦被用户识破(这种识破往往只需要几秒钟),主播的“真实人设”便会崩塌,用户会产生“连数据都要造假,还能相信什么”的质疑。这种信任的崩塌是不可逆的:即便主播后期停止刷赞、回归真实运营,也很难挽回流失的用户。更有甚者,部分用户会主动在评论区揭露“刷赞”行为,引发负面舆情,进一步损害主播口碑。相比之下,那些坚持真实互动、用心打磨内容的主播,虽然初期数据增长较慢,但沉淀下来的粉丝忠诚度更高,长期参与度也更稳定——他们的直播间往往能形成“点赞→评论→停留→分享”的正向循环,这才是参与度提升的健康路径。

从行业趋势看,平台对刷赞的打击力度持续升级,真实互动已成为不可逆的方向。快手近年来不断优化算法模型,通过“用户行为轨迹分析”“账号异常检测”等技术手段,精准识别刷赞行为:例如,同一IP短时间内大量账号集中点赞、点赞用户无历史互动记录、点赞量与直播间热度曲线异常等,都会触发风控机制。一旦被判定为刷赞,直播间不仅会被限流,主播账号还可能面临扣除信用分、限制直播功能等处罚。更重要的是,广告主和品牌方对“虚假流量”的警惕性越来越高,他们更倾向于选择参与度真实、用户画像清晰的主播合作——毕竟,刷赞带来的“僵尸粉”无法带来实际转化,反而会造成广告预算的浪费。对于主播自身而言,与其将资金和精力投入到“刷赞”这种高风险、低回报的行为中,不如优化内容结构、提升互动话术、设计合理的福利机制,这才是提升观众参与度的“正道”。

归根结底,在快手直播间刷赞与真实参与度之间,存在一道不可逾越的“鸿沟”:前者是虚假的“数字游戏”,后者是真实的“价值交换”。观众愿意参与的,永远是能让自己获得情绪价值、实用价值或社交价值的直播间;而刷赞制造的“虚假繁荣”,不仅无法填补这道鸿沟,反而会让主播在追求流量的道路上迷失方向。对于所有快手主播而言,与其纠结“刷赞能不能增加参与度”,不如回归初心——思考如何通过优质内容打动用户,如何通过真诚互动留住用户。毕竟,在快手这片注重人情味的热土上,只有真实,才能铸就长久的参与度和商业价值。