在抖音和快手平台上,刷单点赞行为为何持续增长?这一问题已成为短视频行业不可回避的痛点。作为日活用户超10亿的内容生态,抖音与快手本应凭借算法推荐机制实现优质内容的精准分发,但现实中,刷单点赞却从边缘操作演变为产业链级的普遍现象。究其根源,这一行为的增长并非单一因素驱动,而是平台算法逻辑、用户生存需求、灰色产业迭代与监管滞后性共同作用的结果,其背后折射出短视频生态深层的结构性矛盾。

平台算法的“数据依赖陷阱”是刷单点赞蔓延的底层逻辑。抖音与快手的推荐算法本质上以“互动数据”为核心指标——点赞、评论、转发、完播率等数据直接决定内容的流量分发权重。这种机制看似公平,却催生了“数据竞赛”:当优质内容因初始互动量不足而陷入“流量冷启动困境”,创作者或商家不得不通过刷单点赞制造“爆款假象”,以触发算法的推荐阈值。例如,一个新账号发布的视频,若自然点赞量不足500,可能仅能获得数千曝光;而通过刷单将点赞量提升至5000后,算法会判定为“潜在优质内容”,进而推送至更大流量池。这种“数据杠杆效应”让刷单点赞从“可选项”变为“必选项”,尤其对中小商家和个人创作者而言,不刷单就意味着被算法边缘化。更关键的是,平台虽公开打击虚假流量,但算法对“高互动内容”的偏爱始终未变,这种政策与机制的不匹配,实质上默许了刷单点赞的生存空间。

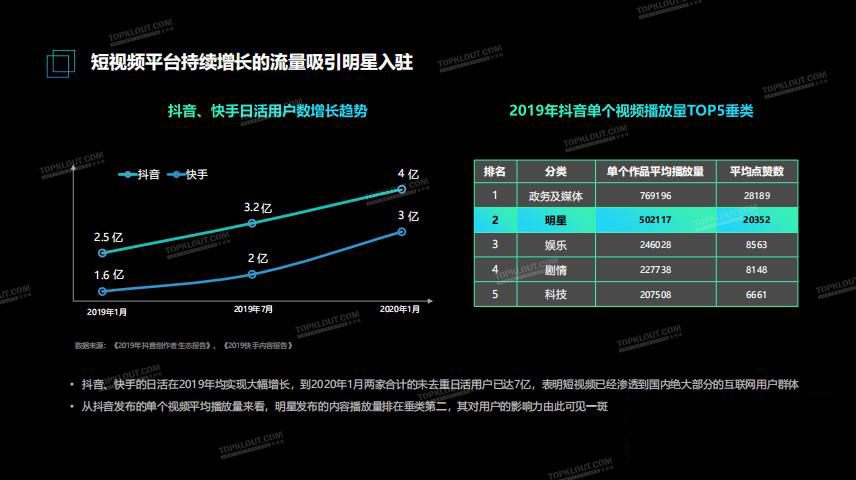

用户端的“流量焦虑”与“变现刚需”构成了刷单点赞的行为动机。在抖音与快手的生态中,流量即意味着商业价值——无论是创作者的广告分成、直播打赏,还是商品的带货转化,都高度依赖粉丝基数与内容互动量。数据显示,抖音10万粉账号的广告报价可达单条5000-2万元,快手千粉主播的直播打赏收入占比超30%。这种“流量-变现”的直接关联,让用户陷入“增长焦虑”:自然涨粉速度远低于商业变现需求,刷单点赞成为“捷径”。对个人创作者而言,刷单能快速提升账号权重,吸引真实粉丝关注;对商家而言,刷单点赞能提高商品页面的转化率,甚至通过“虚假爆款”制造消费从众心理。例如,某服装商家在快手通过刷单将一款夹克的点赞量做到10万+,真实转化率提升40%,因为消费者认为“高点赞=好产品”。这种“短期收益”的诱惑,让用户明知刷单违规,却仍甘愿冒险。

灰色产业链的“低成本高回报”特性加速了刷单点赞的规模化。随着需求增长,围绕抖音、快手的刷单点赞产业链已高度成熟,形成“需求方-中介-刷手”的完整链条。中介平台通过AI模拟真人操作、批量注册账号、动态IP切换等技术手段,将单条视频点赞成本压低至0.1-0.5元,评论、转发等互动价格更低。例如,某刷单中介宣称“10万点赞仅需5000元,24小时内完成,且保证留存率”。这种低成本操作,让中小商家甚至个人创作者都能负担得起。同时,产业链还通过“定制化服务”规避平台检测,如模拟不同地区、不同时段的用户行为,或结合热点事件制造“自然刷单”假象。更值得警惕的是,部分平台内部人员通过泄露算法规则或提供数据接口参与其中,让刷单点赞的隐蔽性更强,治理难度更大。

监管滞后性与治理手段的“被动性”未能有效遏制增长。尽管抖音、快手等平台每年封禁数千万个涉嫌刷单的账号,并上线“清朗计划”等整治行动,但刷单点赞仍屡禁不止。一方面,平台治理多依赖“事后检测”,通过识别异常数据(如短时间内点赞量激增、账号注册时间过短等)进行封禁,但灰色产业链可通过“分批操作”“模拟正常行为”等方式规避检测;另一方面,法律法规对“流量造假”的界定模糊,处罚力度较轻,导致违法成本极低。例如,2023年某MCN机构因组织刷单点赞被罚50万元,与其通过刷单获得的数百万收益相比,威慑力明显不足。此外,跨平台协作机制缺失也加剧了治理难度——刷单中介可能将服务器设在境外,或通过多个平台分散操作,让单一平台的治理效果大打折扣。

刷单点赞行为的持续增长,本质上是短视频行业“速度与质量”失衡的缩影。当算法将流量过度简化为冰冷的数字,当用户将商业价值凌驾于内容本质之上,当灰色产业利用规则漏洞牟取暴利,整个生态便陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。破解这一困局,需要平台重构算法逻辑,从“数据崇拜”转向“质量优先”;需要完善法律法规,提高流量造假的违法成本;更需要建立行业共识——唯有回归“内容为王”的初心,短视频生态才能摆脱虚假流量的绑架,实现真正的可持续发展。