抖音作为以内容为核心的社交平台,其流量分发机制高度依赖用户互动数据,其中点赞与粉丝数量是衡量内容价值的核心指标。然而,近年来“点赞刷粉”现象在创作者群体中屡见不鲜,这种行为是否违反抖音社区规范,不仅关乎平台生态的健康,更直接影响创作者与用户的长期利益。事实上,点赞刷粉明确违反抖音社区规范,其本质是对数据真实性的破坏,不仅会破坏平台的公平竞争环境,更会损害创作者的账号价值与用户的信任基础。

抖音社区规范始终以“真实、健康、有价值”为核心,其《抖音社区自律公约》明确规定“禁止通过任何技术手段或虚假行为获取虚假流量、虚假互动数据”,点赞与粉丝作为用户对内容最直接的表达,其真实性是平台衡量内容质量的基础。平台的推荐算法基于用户行为数据(点赞、评论、分享、关注等)进行内容分发,虚假数据会干扰算法判断,导致优质内容被劣质数据淹没,最终破坏整个生态的公平性。例如,自然产生的点赞通常伴随用户的真实观看时长和互动意愿,而刷粉带来的虚假点赞往往“瞬时集中、无用户画像特征”,这种数据异常会直接被平台算法识别为违规行为。

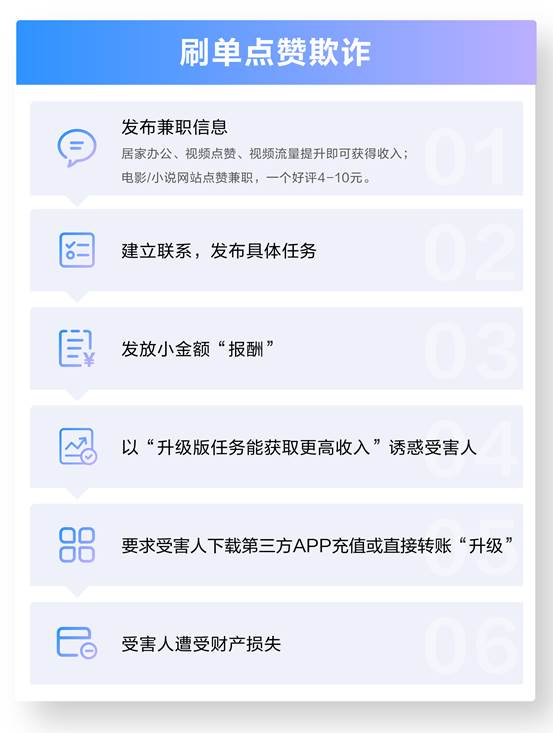

点赞刷粉并非简单的“数字游戏”,而是一条完整的地下产业链:从提供刷粉服务的商家(通过机器程序或虚假账号批量操作),到寻求快速流量的创作者(购买点赞、粉丝提升账号“数据表现”),再到利用虚假数据进行商业变现的中间方。这种行为首先损害了平台的公平性——新创作者若通过优质内容积累粉丝,需要持续输出有价值的内容,而刷粉者却能通过作弊手段快速获得流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。其次,虚假粉丝和点赞无法转化为真实的用户粘性,创作者可能因虚假数据误判内容方向,最终失去核心受众。更重要的是,当用户发现大量内容存在虚假互动时,会对平台的信任度大幅下降,甚至导致整个社交生态的崩塌。

针对点赞刷粉,抖音已建立“技术识别+人工审核+用户举报”的多维度治理体系。技术上,平台通过AI算法监测异常行为模式:比如短时间内大量点赞无观看记录的账号、粉丝与内容互动率极低(如粉丝数10万但点赞量不足100)、同一设备批量操作多个账号等。人工审核则针对算法标记的高风险账号进行深度核查,包括用户行为日志、内容发布特征等。用户举报机制也发挥了重要作用,当创作者发现他人刷粉时,可通过平台通道提交证据。然而,治理仍面临挑战:刷粉技术不断迭代,从早期的人工“点击农场”发展到如今的AI模拟用户行为,识别难度加大;部分创作者与刷粉商家形成“利益共同体”,通过隐蔽渠道交易,增加了监管难度。此外,对于“轻度刷粉”(如少量购买点赞)的界定,平台需要在严格规范与创作者合理需求之间找到平衡,避免“一刀切”误伤正常创作者。

许多创作者选择点赞刷粉,本质是追求“短期流量变现”的捷径——在“流量至上”的行业环境下,高粉丝数和高点赞量被视为商业合作(如广告植入、带货)的“敲门砖”。但这种行为无异于“饮鸩止渴”:一方面,平台一旦发现刷粉行为,会采取降权、限流甚至封号等处罚,创作者多年的努力可能付诸东流;另一方面,品牌方在合作时已具备数据核查能力,虚假粉丝会被轻易识破,反而影响创作者的商业信誉。真正可持续的发展路径,是聚焦内容本身:通过优质内容获得自然点赞,积累真实粉丝,这些用户不仅互动意愿强,还会成为内容的传播者,形成“优质内容→自然流量→用户粘性→更多创作”的正向循环。例如,抖音头部创作者“张同学”并未依赖刷粉,而是通过真实、接地气的乡村生活内容获得千万粉丝,其高互动率和用户信任度,正是自然流量的直接体现。

点赞刷粉看似是“快速提升数据”的手段,实则是对平台规则与内容生态的破坏。对于创作者而言,放弃侥幸心理,回归内容本质,才是赢得用户与平台长期信任的唯一路径;对于平台而言,持续完善治理技术、细化规则、强化用户教育,才能维护健康的内容生态。唯有平台、创作者、用户三方共同坚守“真实”底线,抖音才能持续成为有价值的内容创作与分享空间,实现流量与价值的真正统一。