在抖音应用中刷短视频时频繁点赞的行为,本质上是一种用户与平台、内容之间的深度互动机制。这一行为是否有助于增强用户体验,需从用户心理、平台算法逻辑、内容生态健康度等多维度综合审视。频繁点赞的即时反馈机制确实能带来短期愉悦感,但长期来看,其价值高度依赖于用户互动的“真实性”与“目的性”,若沦为无意识的流量游戏,反而可能侵蚀用户体验的核心维度。

从积极层面看,频繁点赞在特定场景下能显著提升用户的即时体验。抖音的点赞按钮设计极简,点击即可触发红色爱心动画+“已赞”标识,这种即时视觉反馈与社交认同感(如看到“XX人赞过”)能快速激活用户的奖励中枢,产生“多巴胺驱动”的愉悦体验。对于内容创作者而言,点赞是衡量内容受欢迎度的核心指标,高点赞量能激发创作动力,进而产出更优质内容,形成“用户点赞-创作者优化-内容升级-用户留存”的正向循环。此外,平台的推荐算法依赖用户行为数据(点赞、完播、评论等)进行内容分发,频繁点赞能帮助算法更精准捕捉用户兴趣偏好,减少“刷到不喜欢内容”的挫败感,提升信息获取效率。例如,用户若持续点赞宠物类视频,算法会优先推送同类内容,形成“个性化信息流”,这种“被理解”的体验正是抖音用户粘性的重要来源。

然而,频繁点赞的负面影响同样不容忽视,尤其在用户行为异化时,可能对用户体验造成隐性损害。其一,算法茧房效应加剧。当用户为追求即时反馈而无差别点赞,算法会误判所有点赞内容均为“高偏好”,持续推送同质化信息,压缩用户接触多元内容的空间。长期沉浸于“点赞池”中,用户可能逐渐丧失探索兴趣的主动性,陷入“信息偏食”的困境,这与短视频平台“发现新鲜事物”的初始定位相悖。其二,互动质量稀释。点赞作为最低成本的互动行为,若过于频繁,会挤压评论、分享等深度互动的空间。用户可能习惯于“一键点赞”的浅层反馈,减少对内容价值的深度思考,导致平台互动生态呈现“高点赞、低讨论”的空心化状态。优质内容需要评论区的观点碰撞来延伸价值,而频繁点赞带来的“虚假热度”可能掩盖内容本身的优劣,形成“劣币驱逐良币”的风险。其三,用户心理负担增加。部分用户在“点赞焦虑”驱动下,将“不错过任何可能喜欢的内容”作为行为准则,频繁点赞反而成为一种负担——担心错过优质内容、担心算法“不认识自己”,这种被动迎合算法的行为,违背了用户体验中“轻松、自主”的核心诉求。

更深层的挑战在于,平台机制与用户行为的错位可能削弱用户体验的可持续性。抖音的流量分配逻辑中,点赞权重远高于其他互动行为,这无形中引导用户“以点赞换流量”,创作者为追求曝光,可能刻意迎合点赞偏好(如制造爆款套路、降低内容深度),导致内容生态趋于同质化。当用户发现“首页内容越来越像”“新意越来越少”时,即使点赞行为本身带来即时快感,也无法弥补“审美疲劳”对用户体验的长期侵蚀。此外,频繁点赞还可能引发“社交比较”心理——用户看到他人高赞视频时,可能产生“为什么我的点赞数这么低”的焦虑,这种情绪与短视频“放松、娱乐”的初衷背道而驰。

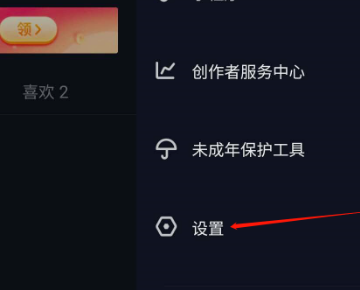

要破解这一困境,需平台与用户协同发力,让点赞回归“表达喜爱”的本真,而非流量游戏的工具。对平台而言,可优化算法逻辑,降低单一点赞行为的权重,引入“内容质量评分”“用户停留深度”等多元指标,避免算法过度依赖点赞数据;同时,通过产品设计引导用户区分“点赞”(表达喜爱)与“收藏”(想再看)、“分享”(有价值的内容),减少无意义点赞的动机。对用户而言,需建立“主动互动”意识——点赞前先问自己“是否真的喜欢”,避免为迎合算法而点赞,将更多注意力放在内容本身的创意、价值上,通过评论、转发等深度互动参与内容共建。唯有如此,频繁点赞才能从“流量密码”转变为“体验加分项”,真正服务于用户对优质内容的追求与对愉悦体验的向往。

归根结底,在抖音短视频生态中,频繁点赞对用户体验的影响并非简单的“有益”或“有害”,而是一面映照用户行为理性与平台机制健康的镜子。当点赞服务于真实需求,它是连接用户与优质内容的桥梁;当它沦为无意识的流量游戏,便可能成为侵蚀体验的隐形枷锁。唯有让互动回归“真实”与“适度”,才能让短视频的“短平快”真正转化为用户生活中的“小确幸”,而非体验中的“小负担”。