在日常刷圈中,你是否养成见贴必赞的习惯?这一行为看似微小,实则折射出当代社交媒体用户的心理机制与互动模式。作为数字时代的普遍现象,见贴必赞的习惯已从个人选择演变为一种集体无意识行为,值得深入剖析其本质、价值及潜在影响。见贴必赞的习惯不仅是社交礼仪的体现,更是算法与用户心理交织的产物,它重塑了我们的社交体验,却也带来了隐忧。

见贴必赞的习惯,本质上是在社交媒体浏览中形成的自动化反应。当用户刷圈时,面对朋友或陌生人的动态,许多人会下意识地点击点赞按钮,而非深思熟虑。这种行为源于社交平台的即时反馈机制:点赞作为最轻量级的互动,能快速释放社交信号,满足用户的归属感需求。例如,在朋友圈或微博上,见贴必赞的习惯让用户维持“在线存在感”,避免被视为冷漠旁观者。然而,这种自动化往往缺乏真诚,沦为一种机械式社交表演,削弱了真实情感的表达。

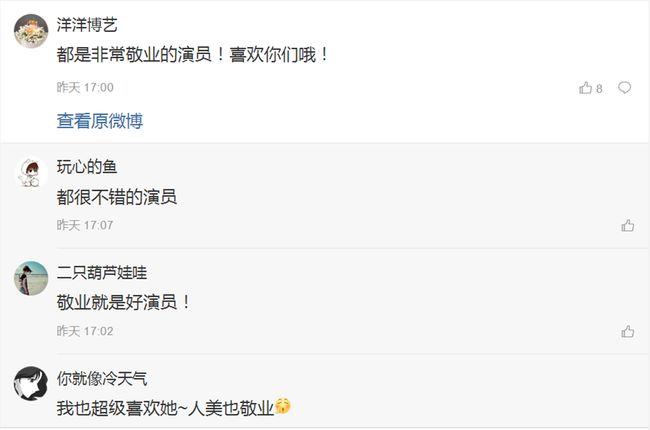

从价值角度看,见贴必赞的习惯在特定场景下具有积极意义。它促进了社交网络的活跃度,增强了用户粘性,尤其在新手用户或低互动群体中,见贴必赞能帮助快速融入社区。研究显示,频繁点赞的用户往往获得更多回赞,形成正向循环,提升社交资本。在商业应用中,品牌利用这一习惯扩大传播,通过鼓励用户见贴必赞来增加内容曝光,从而优化算法推荐。这种习惯的社交货币价值,使其成为数字时代的通行证,尤其在快节奏生活中,它简化了互动流程,节省了决策成本。

然而,见贴必赞的习惯也面临严峻挑战。过度依赖点赞可能导致用户陷入“点赞成瘾”,牺牲深度思考与真实连接。心理学研究表明,机械式点赞会削弱同理心,让用户习惯于表面化互动,忽视内容实质。例如,在刷圈时,见贴必赞的习惯可能让人忽略重要信息,转而追求数量而非质量。此外,算法推荐系统强化了这一行为:平台通过个性化推送,不断刺激用户见贴必赞,形成数据依赖,威胁隐私自主权。当用户无意识地养成见贴必赞的习惯时,他们可能沦为算法的傀儡,失去批判性思维。

在日常刷圈中,见贴必赞的习惯的应用场景广泛多样。在微信朋友圈、抖音或小红书等平台,用户见贴必赞以维持社交平衡,避免关系疏远。职场环境中,见贴必赞被视为职业礼仪,尤其在团队协作工具中,它能快速传递认可。教育领域,教师鼓励学生见帖必赞以培养积极互动,但需警惕其流于形式。这些应用场景凸显了习惯的实用性,却也暴露了其局限性:见贴必赞可能掩盖真实反馈,导致信息失真,尤其在敏感话题上,习惯性点赞可能引发误解或冲突。

从趋势看,见贴必赞的习惯正经历演变。随着社交媒体算法升级,平台引入更复杂的互动机制,如评论或分享,以减少盲目点赞。用户教育也在兴起,倡导“有意义的互动”,而非机械式见贴必赞。例如,部分年轻人开始抵制见贴必赞的习惯,转向深度对话或内容创作。这一趋势反映了用户对真实性的追求,但短期内,见贴必赞的习惯仍将主导,因其便捷性和社交压力。未来,AI技术或能优化这一行为,通过情感分析引导用户更精准地互动,而非简单见贴必赞。

深入分析见贴必赞的习惯,需从心理学与社会学视角切入。行为心理学解释,见贴必赞是操作性条件反射的产物:每次点赞获得即时奖励(如点赞数增加),强化了重复行为。社会认同理论则指出,用户见贴必赞以融入群体,避免社交排斥。这种习惯的养成,往往是无意识的,源于数字环境的无形压力,如“不点赞就是不合群”的潜规则。然而,长期来看,见贴必赞的习惯可能侵蚀个体独特性,让用户陷入同质化互动,失去批判性思考能力。

养成见贴必赞的习惯,用户应保持警觉,追求平衡。建议在刷圈时,刻意暂停自动化反应,评估内容价值后再决定是否点赞。平台也可优化设计,如引入“思考时间”提示,减少无意识见贴必赞。最终,见贴必赞的习惯不应成为社交负担,而应服务于真实连接。在数字时代,我们需从见贴必赞的习惯中提炼智慧,让社交媒体回归交流本质,而非点赞的竞技场。