在王者对战中,点赞刷量是否可行?这个问题背后,折射出的是玩家对社交认可的热切追求与游戏生态健康之间的深层矛盾。随着《王者荣耀》作为国民级手游的普及,对局点赞已从简单的互动符号演变为一种“社交货币”,而“刷量”行为的出现,则让这一机制的真实性受到挑战。从技术操作、平台规则到玩家心理,点赞刷量的“可行性”并非简单的“能”或“不能”,而是一个涉及多重维度的复杂议题。

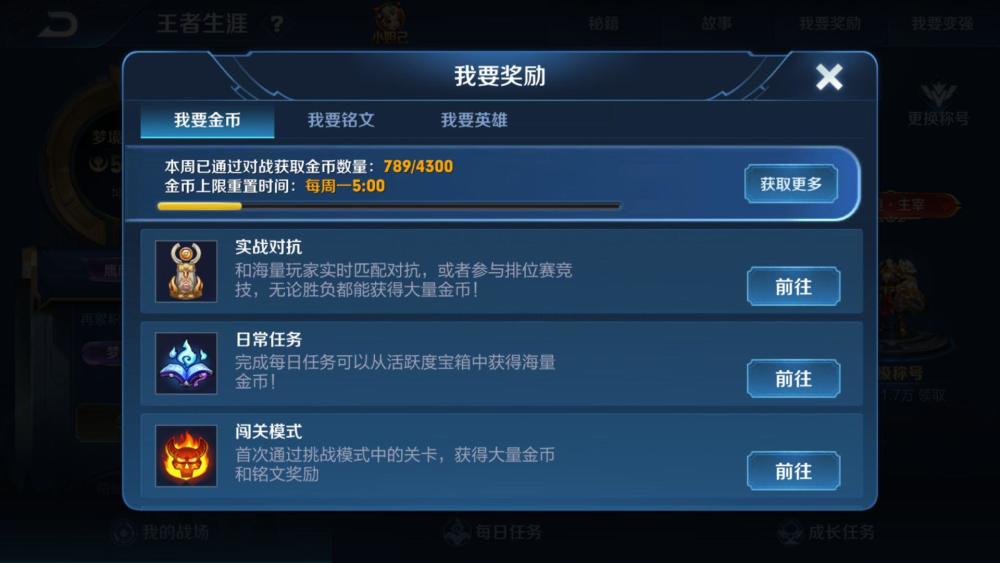

点赞刷量的概念,本质上是对游戏内社交数据的造假。在王者对战中,玩家每完成一局匹配或排位,都会获得队友与对手的点赞机会,这些点赞会显示在个人主页的“战绩”页面,成为衡量玩家“受欢迎度”或“表现力”的直观指标。部分玩家为了快速积累点赞数量,选择通过第三方脚本、代练工作室或人工“互赞群”等手段,在短时间内获取大量非真实点赞。这种行为看似能满足一时的虚荣心,但其“可行性”却建立在多重风险之上。

从技术层面看,点赞刷量确实存在操作空间。早期游戏机制对点赞行为的限制较少,玩家可通过小号反复给同一账号点赞,或利用脚本模拟正常点击行为,短期内实现点赞数量的激增。然而,随着腾讯游戏安全系统的升级,这种“原始刷量”方式早已被纳入监测范围。平台通过大数据分析点赞行为的时间分布、设备指纹、操作频率等特征,能轻易识别出异常点赞——例如,同一设备在1分钟内给不同账号点赞数十次,或非活跃账号突然收到大量高密度点赞,都会触发风控警报。一旦被判定为“数据造假”,轻则点赞数被清零,重则面临账号封禁的处罚。因此,从技术对抗的角度看,点赞刷量的“可行空间”正被持续压缩,其“成功率”已远低于成本。

从平台规则与生态价值来看,点赞刷量本质上是对游戏公平性的破坏。《王者荣耀》的用户协议中明确禁止“使用外挂、第三方工具或任何非正常手段干扰游戏秩序”,而点赞刷量虽不直接影响对局结果,却扭曲了社交反馈的真实性。点赞的本意是鼓励队友的精彩操作(如五杀、极限救援)或认可对手的高超技术,是一种基于真实体验的正向互动。当点赞数据可以通过“刷量”伪造,这一机制就失去了其作为“社交晴雨表”的意义。对于普通玩家而言,看到自己辛苦获得的“高赞战绩”与刷量者的虚假数据并列,不仅会降低对点赞机制的信任感,更可能引发“劣币驱逐良币”的负面效应——当真实互动的价值被稀释,玩家参与社交互动的积极性也会随之下降。

更深层次的问题在于,点赞刷量的背后折射出玩家群体的“数据焦虑”。在高度社交化的游戏环境中,点赞数量逐渐被异化为一种“社交资本”,仿佛高赞就等同于高技术、高人气。这种认知误区催生了部分玩家的“捷径心理”,试图通过刷量快速获得“认可”。然而,这种认可本质上是虚假的:即便账号积累了上千点赞,若在实际对局中频繁“送人头”或消极比赛,终究会被玩家群体识破。反之,一些技术平平但乐于配合、积极沟通的玩家,反而能通过真实互动获得更多真诚点赞。这揭示了一个核心逻辑:在王者对战的社交生态中,点赞的真实价值不在于数量,而在于质量——它源于每一次对局中真实的情感共鸣,而非冰冷的数字堆砌。

那么,玩家应如何看待点赞刷量?从个体选择的角度,刷量或许能带来短暂的心理满足,但其风险与成本远大于收益。账号作为玩家在游戏世界的“数字身份”,其安全性是底线;而虚假的点赞数据,最终只会让自己陷入“自我感动”的泡沫中。从游戏生态的角度,平台需进一步优化点赞机制,例如引入“点赞场景限制”(如仅限队友间互赞)、“点赞行为溯源”(显示点赞玩家的对局关联)等功能,让点赞回归其“即时反馈”的本源。同时,玩家群体也应树立正确的社交观:点赞是竞技乐趣的延伸,而非目的;真正的“王者”,是能在对局中赢得尊重,而非在主页上刷出虚假的“光环”。

归根结底,在王者对战中,点赞刷量的“可行性”正在被技术与规则的双重力量消解,而其背后所反映的社交焦虑,则需要玩家与平台共同引导。当点赞成为真实竞技的见证,而非虚荣的工具时,游戏生态才能真正实现健康、可持续的发展。对于每一位玩家而言,与其纠结于点赞数量的多寡,不如专注于每一次对局中的自我突破——毕竟,那些在团战中响起的“干得漂亮”,才是最珍贵的“点赞”。