在留言区使用机器刷点赞,真的能增加点赞数吗?这是许多内容创作者和运营者心中的疑问。在流量竞争日益激烈的当下,点赞数作为衡量内容热度的直观指标,其诱惑力不言而喻。部分创作者试图通过机器刷点赞快速提升数据表现,但这种操作真的能实现“增加点赞数”的预期效果吗?答案或许并非简单的“能”或“不能”,而是需要从数据生成逻辑、平台机制、用户心理等多维度深入剖析。

机器刷点赞的操作原理并不复杂:通过自动化脚本、虚拟账号或第三方刷量工具,模拟真实用户的点击行为,在短时间内向特定留言集中推送点赞。从数据表面看,留言区的点赞数确实能在几分钟内从个位数飙升至数百甚至上千,形成“热门留言”的视觉效应。这种“增加”是真实存在的,但仅限于数据层面的虚假增长。点赞数的本质是用户对内容的认可反馈,而机器刷点赞剥离了“用户认可”这一核心要素,使其沦为脱离实际意义的数字游戏。正如商品销量若全部由刷单构成,即便数据再亮眼也无法转化为真实购买力,留言区的点赞数若失去真实用户支撑,其价值便荡然无存。

那么,这种虚假的“点赞数增加”能否带来实际收益?从平台算法逻辑来看,答案是否定的。主流内容平台的推荐机制通常以用户行为质量为核心指标,包括点赞的真实性、评论的互动深度、转发率、完播率等。机器刷点赞产生的数据属于异常行为,会被系统识别为“无效互动”。例如,当一条留言在短时间内获得大量点赞,但评论量、转发量却与其严重不匹配时,算法会判定数据存在异常,进而降低该内容的推荐权重。此时,即便点赞数再高,也无法触达更多真实用户,反而可能因数据异常被限流,陷入“刷量越多,曝光越少”的恶性循环。真正的流量增长,源于内容与用户需求的精准匹配,而非依赖虚假数据堆砌的“数据泡沫”。

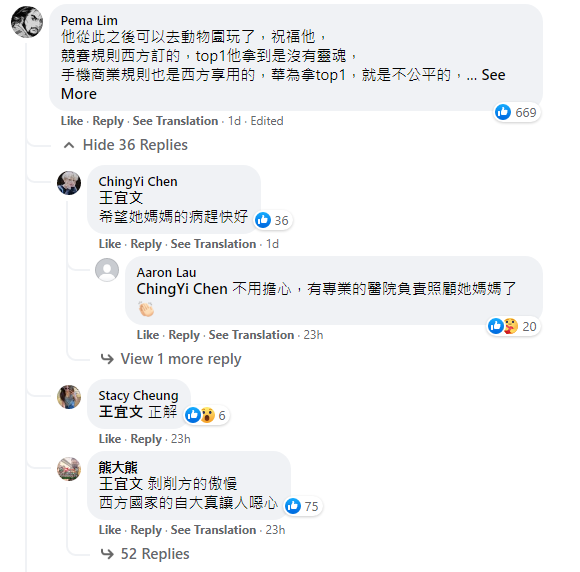

从用户心理层面分析,机器刷点赞不仅无法提升内容价值,反而可能引发信任危机。现代互联网用户对数据真实性的敏感度日益提高,当用户看到一条留言点赞数畸高,但内容质量平平或评论区无人讨论时,很容易产生“这是刷出来的”的质疑。这种质疑会直接削弱对创作者的信任感,甚至引发反感。例如,在知识分享类平台的评论区,若一条普通留言突然获得上千点赞,却无任何有价值的讨论延伸,用户会迅速察觉异常,进而对创作者的专业性产生怀疑。信任是内容创作的基石,一旦因刷量行为崩塌,后期重建将付出更高成本。

机器刷点赞还隐藏着多重风险,这些风险远超“增加点赞数”带来的短期利益。首先,平台规则明令禁止刷量行为,各大内容平台均通过技术手段(如行为轨迹分析、设备指纹识别、IP异常检测等)监测异常数据。一旦账号被判定为刷量,轻则限流、降权,重则永久封禁。对于依赖平台生存的创作者而言,这种处罚可能是毁灭性的。其次,刷量工具本身存在安全隐患,部分第三方平台会窃取用户账号信息、支付密码等隐私数据,导致账号被盗或财产损失。最后,从行业生态看,刷量行为破坏了公平竞争环境,优质内容因数据造假被埋没,劣质内容却可能通过刷量获得曝光,长期来看会劣币驱逐良币,损害整个内容行业的健康发展。

那么,如何才能真正实现留言区点赞数的有效增长?答案回归内容本质——以优质内容吸引用户自然互动。真实用户的点赞源于对内容的共鸣,这种共鸣无法通过机器模拟,却能带来持久的价值。例如,创作者在留言区提出开放性问题、分享独家观点、积极回复用户评论,能有效激发用户的讨论热情,形成“点赞-评论-再点赞”的良性互动循环。这种自然增长的点赞数,不仅数据真实可信,更能通过算法识别,为内容带来持续曝光。此外,创作者还可通过优化留言区排版、设置互动话题、引导用户参与等方式,提升留言区的活跃度,让点赞数成为内容质量的自然延伸。

在内容行业日益规范的今天,机器刷点赞的生存空间正被不断压缩。平台算法的迭代升级、用户辨别能力的提升、行业监管的加强,共同构成了刷量行为的“三重绞杀”。与其将精力耗费在数据造假上,不如沉下心打磨内容质量——毕竟,能真正带来点赞的,从来不是冰冷的数字,而是能与用户产生共鸣的真实表达。留言区的点赞数,本质上是创作者与用户对话的回响,只有真实的声音才能穿越数据迷雾,抵达人心。