在社交媒体平台上,点赞本是表达认同与连接的即时符号,但当“刷出来的点赞”通过非自然方式堆积,便可能成为账号安全的隐形炸弹。这类虚假流量不仅违背平台规则,更可能触发风控机制,轻则限流降权,重则导致封号。如何在规避风险的前提下安全取消这些异常点赞,成为越来越多用户必须面对的操作难题——这不仅是技术层面的路径选择,更是对账号健康管理的底层逻辑考验。

刷出来的点赞往往源于三类场景:一是用户误信“涨粉神器”等第三方服务,通过机器账号或人工刷量获取虚假互动;二是账号被盗后,异常操作导致的非本人点赞;三是早期为追求数据“好看”而主动购买的点赞。无论哪种情况,这些数据都如同附着在账号上的“数字赘肉”,看似光鲜实则暗藏风险。平台算法对异常行为的识别早已形成闭环:短时间内突增的点赞、集中来自新注册账号的互动、IP地址频繁切换等痕迹,都会被风控系统标记为“可疑流量”。此时,若不及时清理,账号可能被纳入“观察名单”,内容分发逻辑会从“优质优先”转向“风险规避”,最终陷入“越刷越限,越限越刷”的恶性循环。

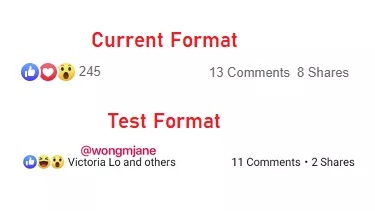

安全取消刷出来的点赞,核心在于“合规操作”与“痕迹清除”的平衡。不同平台的取消路径存在差异,但底层逻辑高度一致:必须通过官方渠道手动操作,且需避免二次触发风控。以微信朋友圈为例,用户需进入对方个人主页,找到对应动态,点击“点赞”图标即可取消;若涉及批量异常点赞,则需通过“我-设置-账号与安全-登录与安全管理-异常行为记录”查看是否有非本人操作,并根据平台指引申诉处理。微博的取消路径更为直接,在“我的-赞”列表中可按时间筛选异常点赞,逐个取消;抖音则需进入“我-右上角三-设置-隐私-管理我的赞”,通过时间排序定位非自然互动。值得注意的是,这些操作必须在不同网络环境下进行,避免因IP地址集中被系统误判为“恶意取消”。

更深层的挑战在于,取消点赞只是“治标”,真正的“治本”在于重建账号的真实互动生态。许多用户在取消虚假流量后,急于通过“互赞群”等方式填补数据空白,反而陷入新的风险循环。事实上,平台算法早已从“唯数据论”转向“质量优先”:一条由真实用户互动的内容,即使点赞数不多,其完播率、评论深度、转发链条等指标也会被赋予更高权重。因此,安全取消刷出来的点赞后,更应将精力转向内容优化——通过垂直领域的深度输出吸引精准用户,用真实观点引发共鸣,让每一次点赞都成为自然发酵的起点。这种“减法”后的“加法”,才是账号长期健康的正解。

实践中,用户常陷入两个认知误区:一是认为“删除点赞记录就能掩盖痕迹”,实则平台后台对异常行为的留存远超前端显示,单纯的删除操作无法规避风控审查;二是迷信“批量取消工具”,这类第三方软件往往需要获取账号权限,不仅无法安全取消点赞,反而可能导致密码泄露、信息盗用。正确的做法是:优先通过官方渠道逐个取消,若数量过多(如超过500个),可分批次操作,间隔时间不少于24小时,同时配合发布1-2条高质量原创内容,用正常互动数据稀释异常痕迹。

从趋势来看,主流平台对虚假流量的打击已进入“精准化时代”。微信2023年推出的“清朗计划”升级版,新增了“点赞行为溯源”功能,可识别并拦截异常点赞请求;抖音的“风控大脑”系统则通过AI模型实时分析用户行为,对“秒赞”“集中赞”等操作进行动态拦截。这意味着,未来的社交互动将更强调“真实场景”与“情感连接”——当点赞不再是冰冷的数字,而是观点碰撞的火花,账号安全与社交价值才能实现真正的统一。

在社交媒体的生态系统中,每一次点赞都是一次信任的投票。安全取消刷出来的点赞,本质是对这种信任的修复与重建。当我们主动剥离虚假数据的伪装,回归到“内容为王、真实为核”的轨道,不仅能让账号免于风控风险,更能让社交连接回归其本初的意义:在真实的互动中,看见彼此,也被世界看见。这或许就是数字时代最朴素的社交智慧——与其在虚假的数字泡沫中沉浮,不如用真诚的内容与互动,构建属于自己的真实社交领地。