社交媒体的互动数据已成为个人品牌塑造与内容价值的核心指标,其中“说说点赞”作为轻量化互动形式,不仅是内容传播的“温度计”,更是用户参与度的直观体现。许多用户困惑于“如何通过实用方法让说说点赞突破50甚至60个门槛”,这一问题看似简单,实则涉及内容策略、用户心理与平台算法的多重博弈。本文将从内容创作、用户互动、平台规则三个维度,拆解可落地的实用方法,并剖析其背后的逻辑与潜在挑战。

内容创作:精准定位“情绪钩子”,提升共鸣基础

点赞的本质是情感认同,用户不会为“无效内容”停留。要让说说获得50+点赞,首先要解决“用户为什么要点”的问题。情绪共鸣是最高效的切入点——具体场景比抽象表达更具穿透力。例如,与其发“今天心情不好”,不如描述“加班到凌晨,地铁上看到一对老人互相披外套,突然觉得生活没那么糟”,这种细节能触发用户的共情反射,让点赞成为情感回应。价值输出型内容同样关键:实用技巧(如“3个Excel快捷键,让你告别加班”)、行业洞察(如“2024年社交媒体趋势:短视频+直播的深度融合”)或独家经验(如“第一次露营踩过的5个坑,帮你避坑”),能满足用户“有用”需求,促使他们主动点赞收藏。此外,互动引导前置能降低参与门槛:在文案中直接提问(如“你最近一次为陌生人点赞是什么时候?评论区聊聊”),或设置选择题(如“周末宅家vs出门浪,你选哪个?点赞代表选择”),用户会因“被需要感”而更愿意互动。

用户互动策略:构建“点赞-反馈”正向循环

社交媒体是双向沟通,单方面输出难以持续获赞。主动参与他人互动是建立“互赞”关系的基础:关注同领域优质账号,对他们的内容进行真诚评论(避免复制粘贴的模板化回复),例如在美食博主下留言“这个红烧肉看起来太香了!请问糖色怎么炒不苦?”——有价值评论往往能获得对方回赞。利用“点赞回流”机制也很重要:在朋友圈或群聊中适度分享自己的优质说说,并引导朋友评论(如“刚整理的旅行攻略,求大家提提意见”),当用户评论后,基于社交礼仪通常会回赞。同时,把握“黄金发布时段”能提升曝光:职场用户早8点通勤、午休12点、晚8点下班后是活跃高峰;学生群体则集中在晚9点至11点,在这些时间段发布内容,能触达更多潜在互动用户。

平台规则适配:避免“违规操作”反噬,拥抱合规增长

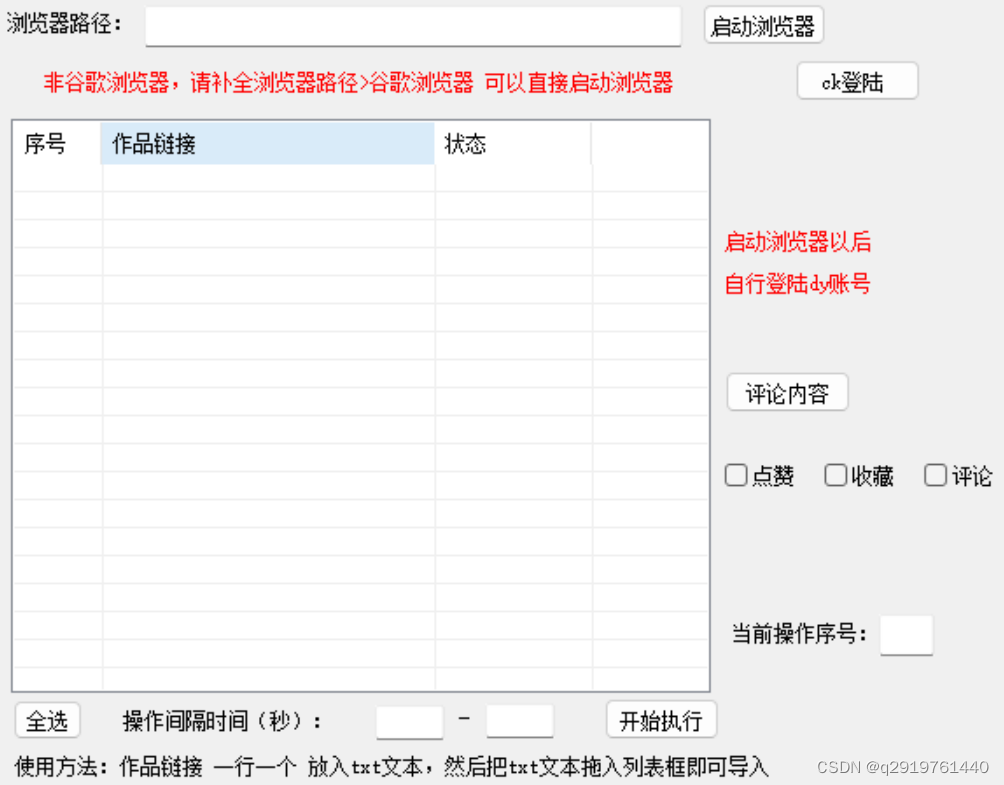

急于求成者可能试图通过“刷赞工具”快速达成目标,但平台算法对异常数据高度敏感——短时间内点赞量激增、账号无互动历史等行为,轻则限流,重则封号。真正可持续的方法是理解算法偏好:平台倾向于推荐“高停留+高互动”内容,因此说说配图/视频质量需达标(如高清风景照、有故事性的短视频,避免模糊或无关图片)。避免过度营销化内容,纯广告(如“点击链接购买”)获赞率极低,需用“生活场景+软植入”方式(如“用这款咖啡机熬出的焦糖拿铁,同事都来要配方”)。长期账号运营更重要:持续输出垂直内容(如美食博主坚持发“每日一餐”),积累粉丝基础,自然获赞量会稳步提升,50+点赞将成为水到渠成的结果。

挑战与反思:从“数据焦虑”到“价值创造”的进阶

单纯追求点赞数量容易陷入“数据焦虑”,许多用户发现“即使达到50+点赞,也并未带来实际价值”。这背后是对“点赞本质”的误解:50+点赞的意义在于验证内容质量,而非虚荣指标。真正的挑战是如何让点赞转化为有效连接——例如,高赞说说吸引同好关注,为后续社群运营或内容变现奠定基础。数据反哺优化是关键:分析高赞说说的共性(如主题、发布时间、互动方式),例如发现“职场干货类内容在工作日晚8点发布更易获赞”,即可调整内容策略。最终,当用户认可你的内容价值,点赞会成为自然行为,无需刻意“刷量”。

社交媒体的互动生态本质是“价值交换”:你提供情绪价值或实用价值,用户用点赞、评论、关注回报。想让说说点赞突破50+,核心不是“技巧堆砌”,而是回归内容本质——用真诚打动人心,用价值赢得认可。当你的每一条说说都能触达用户需求,50个、60个点赞,甚至更多,都将是水到渠成的结果。