在社交媒体上点赞刷数据赚钱,这个听起来像“躺着赚零花钱”的兼职,真的能带来收益吗?近年来,随着短视频、直播平台的爆发,“点赞1毛钱,关注5毛,评论一条8毛”的兼职广告频繁出现在社交群聊和二手交易平台,吸引了不少学生、宝妈和兼职族。但剥开“轻松日结”的外衣,这种刷数据的“赚钱”模式,本质上是一场以“流量造假”为核心的灰色游戏,参与者不仅难以获得稳定收益,反而可能深陷数据陷阱、账号风险甚至法律纠纷。

一、“点赞刷数据”的操作逻辑:从“任务”到“变现”的链条拆解

所谓“在社交媒体上点赞刷数据赚钱”,核心是中介平台或个人通过虚假操作,为商家、网红等需求方提升社交媒体账号的互动数据(点赞、评论、关注、播放量等),并从中分佣给参与“刷数据”的普通用户。具体流程通常分为三步:需求方发布“刷量”订单(如“某视频需10万赞,预算5000元”),中介拆解任务为“单次点赞”(如“完成1个点赞奖励0.1元”),再通过群聊、兼职APP招募“刷手”,引导其使用指定账号完成操作,最后按任务量结算佣金。

表面看,这是一条“需求-供给-变现”的完整链条:商家需要数据营造“爆款”假象吸引真实用户,中介赚取差价,刷手动动手指就能赚零花钱。但深入分析便会发现,这条链条的根基是虚假流量,而虚假流量的“变现”本质是对真实社交价值的透支。

二、“赚钱”的真相:刷手的“低收益”与“高风险”并存

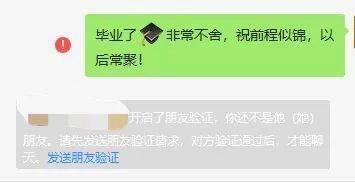

对普通用户而言,参与“点赞刷数据”最直接的诱惑是“门槛低、时间自由”,但实际收益往往远低于预期。以某常见任务为例:单次点赞奖励0.1元,需绑定手机号、关注账号、停留3秒,1小时最多完成约200单,收入仅20元,扣除时间成本和手机流量,时薪远低于法定最低工资标准。更有甚者,中介以“任务押金”“系统升级”为由要求刷手先垫付费用,完成后便拉黑失联,导致刷手血本无归。

比低收益更隐蔽的是风险。刷手需提供社交媒体账号密码、手机号等个人信息,这些信息可能被中介用于盗号、发送垃圾广告,甚至实施电信诈骗。此外,各大平台对“流量造假”的打击日益严格:抖音、快手等平台通过AI算法识别异常互动(如短时集中点赞、无意义评论),一旦发现账号数据异常,轻则限流、降权,重则永久封禁。这意味着,刷手可能为几毛钱的“点赞费”,赔上自己长期经营的社交账号,得不偿失。

三、流量造假的产业链:从“虚假繁荣”到“恶性循环”

“点赞刷数据”的背后,是一条分工明确的灰色产业链。上游是商家和MCN机构,他们依赖虚假数据包装“网红人设”“产品口碑”,以吸引投资或带货;中游是中介平台,通过技术手段批量操控账号(如使用群控软件、虚拟手机号),将大额订单拆解为小额任务;下游则是大量兼职刷手,他们既是虚假数据的制造者,也是流量泡沫的牺牲品。

这种产业链看似“多方共赢”,实则加剧了社交媒体的“劣币驱逐良币”。当真实创作者辛辛苦苦产出优质内容,却因数据不如“刷量账号”亮眼而难以获得流量曝光;当用户被虚假的高赞、高评误导,消费决策频频踩雷,社交媒体的“连接价值”便被严重削弱。更值得警惕的是,流量造假正在向更深层次蔓延——从点赞、评论到粉丝量、播放量,甚至衍生出“刷单炒信”“虚假种草”等违法行为,破坏市场秩序和信任体系。

四、监管与破局:让流量回归真实价值

面对“点赞刷数据”的灰色产业,平台、用户和监管机构需形成合力,斩断虚假流量的利益链条。平台方面,需升级技术识别能力,对异常数据行为实时拦截,同时建立“信用分”制度,对参与刷量的账号进行阶梯式处罚;用户方面,应树立“内容为王”的正确认知,警惕“数据至上”的营销陷阱,主动抵制刷量兼职;监管层面,则需完善法律法规,明确流量造假的违法责任,对中介平台和需求方进行严厉打击,倒逼市场回归真实竞争。

社交媒体的本质是人与人的连接,点赞、评论、关注的意义在于表达真实态度、传递有效信息,而非冰冷的数字游戏。当“点赞刷数据赚钱”的诱惑摆在面前时,我们更需清醒:任何依赖虚假的“收益”,终将以失去真实信任和长远发展为代价。唯有拒绝流量造假,让优质内容脱颖而出,才能让社交媒体真正成为有价值、有温度的交流空间。