在社交媒体上,恶意点赞和刷评论的行为是否会被法律定罪?这一问题随着网络社交的普及日益凸显,其答案并非简单的是非判断,而是需深入剖析行为的违法本质、社会危害及法律适用性。恶意点赞和刷评论行为,本质上属于网络虚假互动,若造成实质性损害,可能触犯刑法或治安管理处罚法。当前,中国法律体系对此类行为的规制尚在完善中,但已有案例表明,法律定罪并非遥不可及,而是取决于行为的主观恶意、客观影响及现有法律框架的适配性。本文将从概念界定、价值意义、现实应用、法律趋势及挑战应对五个维度,展开专业分析,揭示其法律定罪的可能性与边界。

首先,相关概念的界定是理解法律定罪的前提。恶意点赞和刷评论行为,指用户通过技术手段或人为操作,在社交媒体平台上大量制造虚假点赞或评论,以操纵舆论、误导公众或谋取不正当利益。例如,商家雇佣水军刷好评,或个人恶意差评攻击竞争对手,这种行为不同于普通互动,其核心在于“虚假性”和“恶意性”。在法律语境下,这类行为可归类为网络侵权或不正当竞争,其上下义词包括“网络水军”“数据造假”等。技术实现上,常借助自动化脚本或人工集群操作,导致平台生态失衡。过渡到价值层面,此类行为不仅破坏了社交媒体的真实性基础,更侵蚀了社会信任机制,其危害远超虚拟空间,可能引发现实中的经济纠纷或名誉侵权。

其次,从价值意义看,恶意点赞和刷评论行为的法律定罪关乎社会公平与法治建设。在数字时代,社交媒体已成为公共舆论场,其互动数据的真实性直接影响决策与消费行为。虚假互动的泛滥,不仅损害平台公信力,更可能构成对消费者权益的侵犯,如误导购买决策或诋毁商业信誉。从道德视角,这种行为违背诚信原则,与社会主义核心价值观中的“和谐”“法治”相悖。法律上,其价值体现在预防性规制:若放任不管,将助长网络犯罪链条,如诈骗或勒索。现实中,已有案例显示,此类行为可引发民事诉讼,如2021年某电商平台刷评案中,法院判决被告赔偿经济损失,凸显了民事救济的必要性。然而,刑事定罪的门槛更高,需证明行为的社会危害性达到犯罪程度,这为后续分析应用场景埋下伏笔。

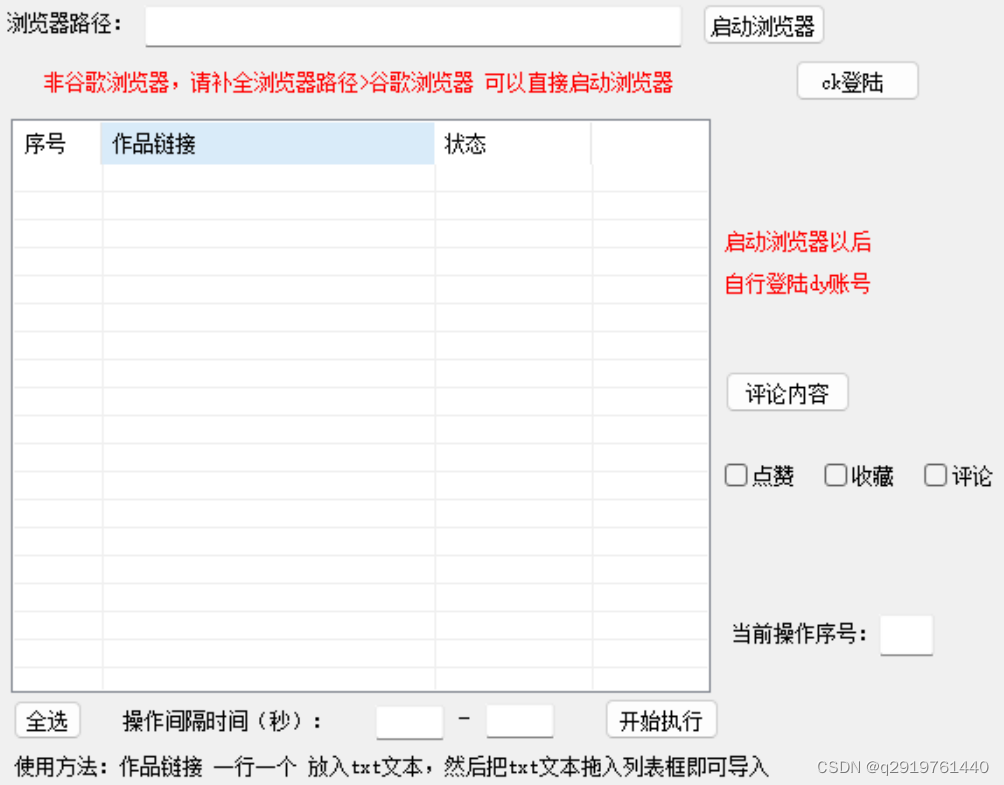

在现实应用层面,恶意点赞和刷评论行为的法律处理已逐步落地,但刑事定罪仍属少数。现有法律框架下,此类行为多适用《网络安全法》《反不正当竞争法》或《治安管理处罚法》,例如,情节严重者可被处以罚款或行政拘留。刑事定罪则需满足《刑法》相关条款,如“破坏计算机信息系统罪”或“诽谤罪”,但实践中需证明行为与损害结果的直接因果。例如,2022年某网红刷赞案中,嫌疑人因伪造数据被以非法经营罪起诉,反映了法律适用的灵活性。然而,应用中存在难点:如何界定“恶意”?若用户无心为之,如误操作刷屏,则不构成违法;反之,若以营利为目的,则可能触犯法律。过渡到趋势,中国立法正加速完善,如《网络信息内容生态治理规定》明确禁止虚假互动,预示着未来刑事定罪的可能性提升。

法律趋势方面,恶意点赞和刷评论行为的定罪可能性正随技术发展和司法实践而增强。近年来,中国监管部门强化对网络虚假行为的打击,2023年《互联网信息服务算法推荐管理规定》要求平台审核数据真实性,为法律定罪提供依据。趋势显示,刑事化倾向明显,如最高检发布的典型案例中,刷评行为被纳入“网络犯罪”范畴。同时,国际经验借鉴,如欧盟《数字服务法》对虚假互动的严惩,推动国内法律趋严。然而,挑战依然严峻:技术迭代快,新型刷屏手段层出不穷;法律界定模糊,如“恶意”标准不一;取证困难,数据易篡改。这些挑战要求立法动态调整,如增设“数据造假罪”,并加强跨部门协作。

面对挑战,应对策略需兼顾法律完善与技术防控。建议立法层面细化标准,明确“恶意点赞和刷评论行为”的刑事构成要件,如主观故意、情节严重性;执法层面,推广AI监测工具,提升数据真实性验证能力;社会层面,加强公众教育,倡导真实互动文化。最终,法律定罪的核心在于平衡自由与秩序,确保社交媒体生态健康。唯有如此,才能遏制此类行为,维护网络空间的清朗环境,促进数字经济可持续发展。