在社交媒体中刷转赞评行为具体是什么意思?简单来说,这是指用户通过非自然、非自发的方式,人为制造对内容的转发、点赞、评论等互动数据,以提升内容可见度或账号影响力的操作。这种行为早已超越单纯的“社交互动”,演变为一种被算法逻辑、商业利益和虚荣心裹挟的“数据游戏”,其背后折射出社交媒体生态的深层矛盾与扭曲。

要理解“刷转赞评”,需先厘清其具体形态。从操作主体看,可分为三类:一是用户个体自发行为,比如为涨粉加入“互赞群”,通过手动或工具批量给他人点赞换取回赞;二是MCN机构、营销公司组织的规模化刷量,通过机器程序或兼职团队,为客户的商业内容批量生成转发、评论;三是平台内部灰色产业链,利用技术漏洞伪造虚拟账号进行数据造假。从互动类型看,刷量不仅包括基础的点赞、转发,更延伸至“深度评论”——例如批量复制粘贴模板化评论,甚至用AI生成看似真实但缺乏实质内容的“伪互动”。这些行为共同构成了社交媒体上的“虚假繁荣”,与用户因内容共鸣产生的自然互动存在本质区别。

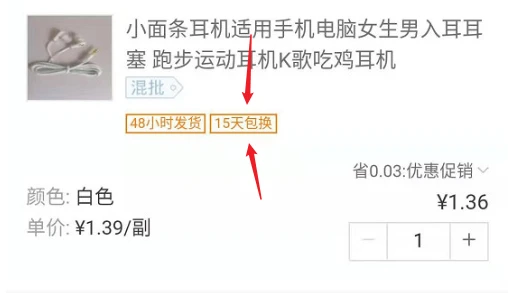

刷转赞评行为的泛滥,本质是社交媒体算法逻辑与商业需求畸形结合的产物。当前主流社交平台的推荐机制,普遍将互动数据(转发、点赞、评论量)作为内容分发权重的核心指标。这意味着,一条内容的互动量越高,越可能被推送给更多用户,形成“流量滚雪球”效应。这一机制本意是激励优质内容传播,却催生了“数据至上”的扭曲价值观:无论是个人博主追求“爆款”,还是品牌方追求“营销效果”,都将刷量视为低成本、高回报的捷径。某电商商家坦言:“一场直播,真实评论不足百条,刷上几千条‘效果好’‘质量不错’的评论,转化率能提升30%。”这种“数据造假”直接挤压了真实优质内容的生存空间,当用户发现热门内容充斥着机械重复的评论和空洞的点赞,对平台的信任度便会逐渐瓦解。

更深层次看,刷转赞评行为折射出当代人的社交焦虑与身份认同危机。在社交媒体构建的“拟剧化”环境中,用户将“点赞数”“转发量”视为自身价值的量化体现,仿佛数字越大,就越被认可、越受欢迎。这种“社交货币”的异化,让不少人陷入“刷量依赖症”:哪怕是一条日常分享,也要通过互赞群“凑数据”,否则便觉得“不被看见”。更值得警惕的是,青少年群体更容易受此影响——某调研显示,超六成00后认为“点赞量代表社交地位”,部分学生甚至花费零花钱购买刷量服务,只为让朋友圈动态“看起来更受欢迎”。这种对虚拟数据的过度追逐,正在消解真实社交的意义,让“互动”沦为一场数字表演。

从平台生态角度看,刷转赞评行为已形成“造假-识别-反制-升级”的恶性循环。平台方虽不断升级技术手段,如图形验证码、设备指纹识别、AI语义分析评论内容真实性等,但灰色产业链总能迅速找到漏洞:例如用境外服务器规避IP检测,用真人模拟操作规避机器识别,甚至开发“刷量工具”伪装成普通插件。某安全行业人士透露:“目前市面上的刷量服务已精细化到‘地区、性别、年龄标签’,可精准匹配目标受众,平台识别难度极大。”这种“道高一尺,魔高一丈”的博弈,不仅增加了平台治理成本,更导致算法推荐失真——当虚假数据干扰了内容质量的真实评估,平台最终可能陷入“劣币驱逐良币”的困境:优质内容因缺乏“数据包装”难以曝光,低质内容却因刷量获得流量倾斜,长此以往,用户活跃度与平台生态健康度双双受损。

面对这一困境,平台、用户与监管层需协同发力,打破“刷量依赖”的闭环。对平台而言,优化算法逻辑是核心——例如降低互动数据的权重,引入内容深度、用户停留时长、跨平台传播等多元指标,让“优质内容”而非“高数据内容”获得推荐;同时加大对刷量行为的处罚力度,不仅封禁违规账号,还应将数据造假纳入商家信用体系,提高造假成本。对用户而言,需重建对“真实互动”的认知:点赞与评论的意义在于表达共鸣,而非积累数字;关注内容本身而非流量数据,才是社交媒体的应有之义。对社会而言,则需通过媒体宣传、教育引导等方式,破除“数据崇拜”的迷思,让“真实”成为社交互动的底色。

归根结底,在社交媒体中刷转赞评行为的本质,是技术理性与人文价值失衡的缩影。当数据成为衡量一切的标准,社交便失去了温度,内容便失去了灵魂。唯有让算法回归“服务优质内容”的初心,让用户回归“真诚互动”的本真,社交媒体才能真正成为连接人与人的价值空间,而非一场虚假数据的数字游戏。