在社交媒体的流量竞争中,不少创作者陷入“粉丝焦虑”,试图通过“在朋友圈或粉丝群请求帮忙刷点赞”来快速提升数据,期待以此触发算法推荐,获得更多粉丝。这种操作看似是低成本的增长捷径,实则暗藏多重风险,短期数据繁荣背后,往往是账号健康度的慢性透支。

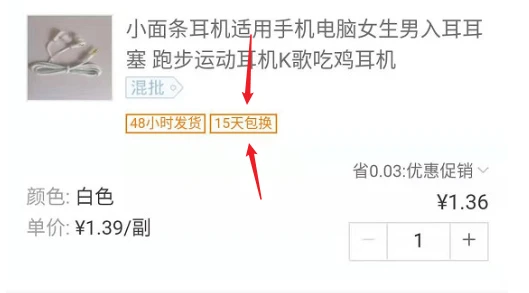

“请求帮忙刷点赞”的操作逻辑,本质是对“数据反馈-算法推荐-粉丝增长”链路的片面理解。许多平台(如抖音、小红书、微博)的算法确实会优先推荐高互动内容,点赞量作为最直观的互动指标,被创作者视为“流量密码”。于是,有人建立“互赞群”,在私信中向粉丝或同行发出“帮忙点个赞,回赞”的请求,甚至通过付费渠道购买“刷点赞”服务。这种行为的核心动机很直接:用最小成本撬动最大曝光,避免内容“沉底”。然而,这种依赖外部“帮忙”的数据增长,本质是“借来的流量”,缺乏真实用户基础,难以转化为长期价值。

不可否认,“请求帮忙刷点赞”可能在短期内带来数据提升。例如,一条新内容发布后,通过朋友、群成员集中点赞,能在1-2小时内突破平台的“冷启动阈值”,进入推荐池。算法检测到高互动率,可能会临时增加流量倾斜,创作者因此获得更多曝光,甚至吸引部分真实粉丝关注。这种“虚假繁荣”容易让人产生“数据增长=粉丝增长”的错觉,尤其对新手创作者而言,似乎找到了“破局之法”。但问题在于,这些“帮忙点赞”的用户并非目标受众,他们的互动停留于“点一下”,不会产生评论、转发等深度行为,而算法后续会监测这些“低质量互动”,一旦发现数据异常,反而可能降低账号权重。

过度依赖“请求帮忙刷点赞”,最终会反噬账号的长期价值。首先,平台对虚假数据的打击日益严格。抖音的“清粉”机制、小红书的“虚假互动识别”系统,都会定期排查异常点赞行为,轻则限流,重则封号。其次,虚假数据无法转化为真实粉丝粘性。通过刷点赞吸引来的用户,可能因为内容不符合其兴趣而快速取关,导致“粉丝数高、互动率低”的尴尬局面,甚至影响品牌方或广告主的合作意愿——如今,越来越多的商业合作会考察“粉丝互动真实度”,而非单纯看粉丝量。更重要的是,创作者会陷入“数据依赖症”:当习惯了通过“请求帮忙”维持数据,反而会忽视内容质量的打磨,失去创作初心。

与其在“刷点赞”的陷阱中内耗,不如回归社交媒体的本质:用真实内容连接真实用户。具体而言,可以从三个维度优化策略:一是精准定位目标受众,在内容中植入用户关心的痛点(如美妆教程解决“新手化妆卡粉”、职场干货回应“加班效率低”),让用户主动点赞、收藏;二是构建互动场景,在文案或视频中提出开放性问题(如“你平时喜欢什么风格的穿搭?”“遇到过哪些职场难题?”),引导用户评论,再通过回复评论提升用户参与感;三是善用平台工具,如抖音的“合拍”、小红书的“话题笔记”,借助平台流量机制与同类创作者互动,实现“自然涨粉”。这些方法虽然见效较慢,但积累的粉丝是“精准且忠诚”的,他们的每一次互动都是对内容的真实反馈,能帮助创作者持续优化内容,形成“优质内容-真实互动-算法推荐-更多粉丝”的正向循环。

社交媒体的竞争终究是“内容为王”的时代,“请求帮忙刷点赞”或许能带来短暂的数据安慰,却无法掩盖内容的空洞。创作者真正的“流量密码”,从来不是冰冷的数字,而是与用户建立的情感连接。放下对“虚假数据”的执念,沉下心打磨内容,用真诚换取用户的真实互动,这才是获得更多粉丝、实现长期增长的根本路径。毕竟,能陪你走过千山万水的,永远是那些真正认同你内容的人,而不是“帮忙点个赞”的路人。