当你打开社交软件,信息流里突然跳出一条好友动态:“点赞球球已攒到99%!就差你的助力啦!”配图是一张卡通小球进度图,下方密密麻麻排列着共同好友的头像。你是否也曾下意识地戳下那个红色爱心?这种被称作“点赞球球”的互动,正悄然成为社交媒体中最不起眼的“社交货币”,却在方寸屏幕间撬动着千万用户的情感神经。它看似是简单的数字游戏,实则是平台算法、社交需求与人性弱点交织的产物,重构着我们在虚拟世界中的连接方式。

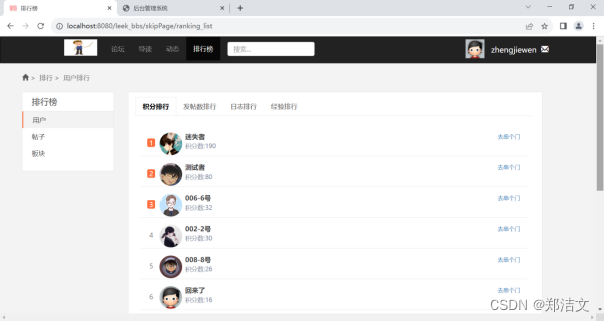

“点赞球球”并非某个平台的专属功能,而是对一类互动现象的统称——通常指用户通过连续点赞、邀请好友助力等方式,累积虚拟进度(如点亮小球、填充进度条),以换取平台奖励(如徽章、曝光机会)或情感满足(如好友关注)。从早期的“集赞换优惠”到如今内置于动态、直播的互动插件,这种形式早已超越了单纯的“点赞”行为,演变成一种轻量化、游戏化的社交仪式。当你刷到好友的“点赞球球”动态,那条可能只是随手分享的风景照,便因这场“集体点赞”被赋予了新的意义:它不再是单向的内容输出,而成为双向的情感邀约。

这种互动模式的核心价值,在于精准戳中了现代人的社交痛点。在现实社交中,我们常因“懒得解释”“怕打扰”而选择沉默,但虚拟世界的“点赞球球”提供了低成本的参与路径。你无需构思评论,无需深入交流,只需一个点击动作,就能向好友传递“我看见你了”的信号。对发布者而言,每新增一个“球球”进度,都是社交价值的一次确认——上百个头像排列的进度条,不仅是数字的累积,更是“被关注”的安全感来源。心理学中的“社会认同理论”在此得到印证:当看到越来越多好友参与点赞,我们会下意识认为“这是值得参与的事”,从而更主动地投入其中。这种从众心理,让“点赞球球”具备了病毒式传播的基础。

从平台视角看,“点赞球球”是提升用户粘性的精巧设计。它巧妙地将“点赞”这一基础行为包装成可量化、可视化的目标,通过“进度未满”的留白效应激发用户的完成欲。当你看到好友的球球还差1%,那种“就差我”的心理暗示,会驱使你放下手中的事优先完成互动。而平台则通过这种微小的“任务”,延长了用户停留时间:完成点赞后,你可能还会浏览其他动态、查看好友主页,甚至参与更多互动。数据显示,带有“点赞球球”功能的动态,其互动率往往是普通动态的3-5倍。这种“以小博大”的运营逻辑,让平台在提升数据指标的同时,也构建了更活跃的社区氛围——毕竟,没有人愿意成为那个“掉队”的社交孤岛。

然而,当“点赞球球”成为日常,其背后潜藏的异化风险也开始显现。最显著的是“社交绑架”:当好友的动态反复提醒“助力点赞”,你可能会因“不点赞就是不给面子”的压力而被迫参与。原本自愿的情感表达,逐渐变成不得不履行的社交义务。更值得警惕的是“点赞通胀”——当点赞行为因“球球”机制变得廉价,真实的情感浓度便会被稀释。你或许曾为一条精心撰写的动态等待许久点赞寥寥,却为一条随手的“球球”动态秒速点亮进度条,这种倒置会让优质内容创作者感到失落:当互动变成数字游戏,谁还愿意投入心力创作?

这种轻互动的盛行,也在悄然改变社交关系的质量。点赞球球的“一键式”连接,让我们习惯了用符号化的互动代替深度交流。你可能与某个好友每天互相点亮“球球”,却早已忘记上一次认真聊天是什么时候。社交媒体本应是现实关系的延伸,但当“点赞”成为维持关系的唯一纽带,虚拟世界的热闹反而可能加剧现实中的孤独。就像有人调侃的:“我们隔着屏幕给彼此的‘球球’点赞,却忘了给身边人一个真实的拥抱。”

未来,“点赞球球”的形式或许会迭代,但其背后的社交逻辑不会消失。随着AR、VR技术的发展,我们或许能看到更具沉浸感的“点赞球球”——比如通过手势点亮3D虚拟球体,或与好友在虚拟空间共同完成进度。但无论技术如何演进,核心始终是“被看见”的需求。对用户而言,清醒地看待这种互动:享受它带来的便捷与温暖,却不被数字绑架;对平台而言,平衡商业利益与用户体验,避免让“点赞球球”沦为消耗社交热情的工具。

当点赞球球成为社交媒体的日常,我们或许更该思考:在追求互动热度的同时,如何让每一个点赞都回归“被看见”的本质——不是数字的堆砌,而是心意的轻轻触碰。毕竟,真正的社交连接,从来不需要靠“球球”来证明。