在社交媒体平台竞争日益激烈的当下,微博作为国内最具影响力的公共舆论场之一,其点赞、评论等互动数据常被视为内容热度与影响力的直观体现。由此,“刷微博点赞和评论”逐渐演变为一种试图快速提升数据表现的手段,但这一行为是否真正“有效”,实则需从数据价值、传播逻辑、用户心理及平台生态等多维度拆解,而非简单的“是”或“否”所能概括。

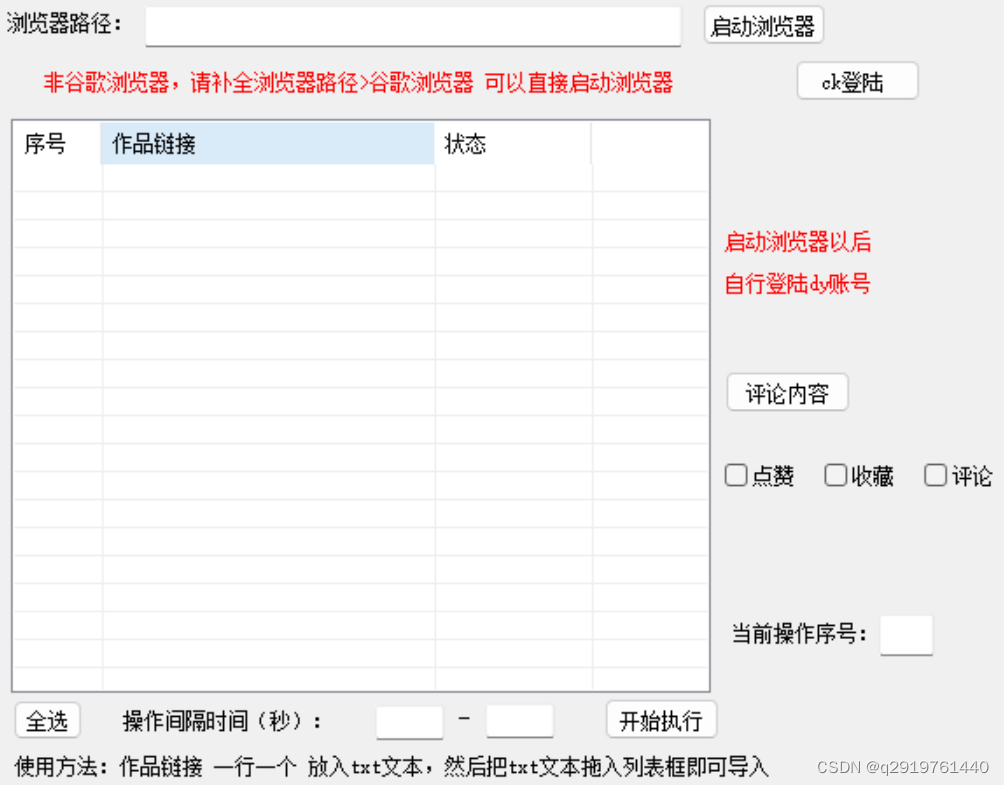

所谓“刷微博点赞和评论”,通常指通过技术手段或人工操作,在非自然状态下为内容获取大量点赞、评论等互动行为。其运作逻辑基于“数据反馈效应”——微博平台的推荐算法倾向于将高互动内容推送给更多用户,形成“曝光-互动-更多曝光”的正向循环。早期,部分用户或商家通过购买“刷量服务”,可在短时间内将一条普通内容的评论量从几十激增至数万,点赞量同步飙升,试图以此撬动算法推荐,实现破圈传播。这种操作背后,是对“数据=影响力”的简单认知,以及对平台算法规则的片面解读。

对普通用户而言,刷量可能在短期内带来“虚荣心满足”,例如个人账号因高互动数据显得更受欢迎,但这种“有效”往往停留在数据层面。真实社交关系中,粉丝更关注内容质量而非点赞数,虚假互动无法转化为实际影响力,甚至可能因数据异常引发用户反感。对商家或内容创作者,情况更为复杂:短期看,高互动数据可能提升品牌曝光,吸引初始关注;但长期而言,刷量行为存在多重风险。一方面,微博平台已建立完善的反作弊系统,通过识别用户行为轨迹(如短时间内集中互动、账号异常活跃度)、内容互动质量(如评论雷同、无实际意义)等维度,可精准识别并清理虚假数据,轻则限流,重则封禁账号;另一方面,用户对真实性的敏感度提升,一条评论量数万却无实质讨论的内容,反而会被质疑其真实性,损害品牌或创作者的公信力。真正的“有效”,应是内容触达目标用户并引发真实共鸣,而非单纯的数据堆砌。

刷微博点赞和评论的“有效性”正面临系统性挑战。首先是平台规则的收紧,微博近年来持续升级反作弊技术,2023年公开的数据显示,平台日均清理虚假互动账号超百万,这使得刷量的技术成本与风险成本同步攀升。其次是用户需求的变化,社交媒体用户已从“追求热闹”转向“渴望价值”,一条有深度、有温度的评论远胜于千篇一律的“点赞”。更关键的是,算法逻辑的迭代——微博推荐算法不再单纯以互动量为权重,而是综合内容质量、用户画像匹配度、互动真实性等多维度指标,这意味着即使通过刷量获得短期高互动,若无法承接真实用户转化,最终仍会被算法判定为低价值内容而自然淘汰。此外,刷量行为还可能引发“劣币驱逐良币”效应:当优质内容因缺乏初始流量而难以曝光,而低质内容通过刷量占据推荐位,整个平台的内容生态将趋于恶化,最终损害所有用户的体验。

与其依赖刷微博点赞和评论的“捷径”,不如回归社交媒体传播的本质——真实连接与价值创造。对内容创作者而言,深耕垂直领域,输出有观点、有情感的内容,是吸引精准用户的核心;通过积极回复真实评论、引导用户讨论,构建互动社群,能显著提升用户粘性与复访率。对商家而言,将资源从“数据造假”转向“用户运营”,例如通过微博话题、用户故事征集等方式激发真实互动,或与KOL合作,借助其公信力触达目标群体,更能实现品牌与用户的深度沟通。社交媒体的“有效性”,从来不是数据的虚假繁荣,而是内容能否在真实人群中引发回响,能否构建可持续的影响力生态。

在社交媒体深度融入日常生活的今天,微博点赞与评论的意义早已超越简单的数字符号,成为连接个体与群体、内容与价值的桥梁。试图通过刷量手段“走捷径”,本质上是对传播规律的误读,更是对用户信任的透支。唯有坚守内容初心,以真实互动替代虚假数据,以长期价值换取短期流量,才能真正在社交媒体的浪潮中站稳脚跟,实现从“数据有效”到“传播有效”的质变。这不仅是个人或品牌成长的必然选择,更是健康社交媒体生态构建的基石。