在社交媒体平台上,投票点赞怎么刷才高效?这并非简单的技术问题,而是对平台规则、用户心理与算法逻辑的深度博弈。高效刷量的核心,在于跳出“数据堆砌”的误区,转而构建“拟人化运营”体系——通过模拟真实用户的互动轨迹,让机器行为无限接近人类决策逻辑,从而在规避平台风控的同时,实现流量价值的最大化。

理解平台算法的“偏好识别机制”是高效刷量的前提。当前主流社交平台(如微博、抖音、小红书)的投票点赞系统,早已不是单纯统计数字的“计数器”,而是通过用户行为轨迹、设备指纹、互动频率等多维度数据,构建“真实度评分模型”。例如,微博的“超级话题”投票会监测账号的日常互动行为:若一个账号突然在短时间内集中投票,却无其他发帖、评论、转发的痕迹,系统会判定为“异常流量”并触发限流。抖音的“视频点赞”算法则更注重“行为链完整性”,用户从浏览到点赞的时长、是否观看完整视频、是否进行过评论或分享,都会影响点赞权重。因此,高效刷量必须先解构算法的“偏好清单”——即哪些行为能被算法识别为“真实用户”,哪些会被标记为“垃圾流量”。

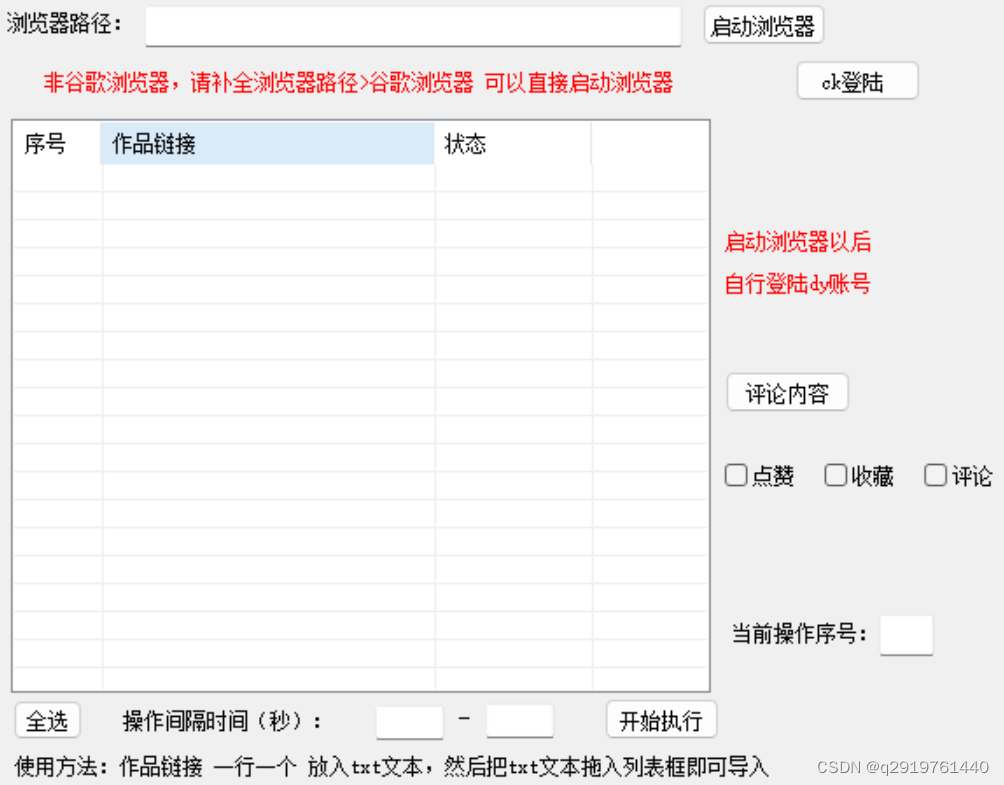

模拟真实用户的“行为节奏”是规避风控的关键。真实用户的互动从来不是机械的、高频的,而是符合“注意力周期”的生理规律。心理学研究表明,普通用户在社交媒体上的单次互动行为(如点赞、投票)间隔通常在3-10分钟,且每日互动高峰集中在早8-9点、午12-14点、晚20-23点三个时段。高效刷量需严格遵循这一节奏:例如,在投票任务中,可将1000票拆分为5个时段,每个时段投放200票,每票间隔3-5分钟,同时穿插“模拟用户行为”——如浏览3-5个其他帖子、评论1条无关内容、切换2-3个页面,形成“自然互动流”。此外,设备环境的“拟真化”同样重要:避免使用同一IP地址批量操作,每个账号需对应独立的设备ID、浏览器指纹,甚至模拟不同机型(iOS/安卓)的滑动速度、点击力度,这些细节都是算法判断“真实性”的重要依据。

精准投放“高价值流量”是提升效率的核心。并非所有投票点赞都具备同等价值,高效刷量需优先聚焦“高转化场景”。例如,在电商平台的“商品投票”活动中,目标用户应为“对品类感兴趣的高活跃人群”,而非泛流量;在明星粉丝的“打榜投票”中,需精准匹配“粉丝画像”——如该明星的粉丝年龄层、地域分布、活跃平台,通过垂直社群(如豆瓣小组、粉丝QQ群)定向引导投票,而非盲目全网撒网。此外,“互动内容的质量”直接影响点赞的“权重值”。例如,小红书笔记的点赞算法会优先推荐“高互动笔记”,即点赞用户中“粉丝量>50人”“近7天有互动行为”的账号占比越高,笔记的推荐权重越大。因此,在刷点赞时,可优先激活这些“高价值账号”的互动,形成“优质点赞池”,从而撬动平台自然流量的倾斜。

平衡短期数据与长期价值是刷量的终极命题。过度追求“刷量速度”往往导致账号“信用破产”,而高效刷量的本质,是为内容或产品争取“初始势能”,进而激活自然传播。例如,一个新账号在冷启动阶段,通过适度刷量获得前1000个点赞,可触发平台的“流量扶持机制”——算法会将其判定为“优质内容”,从而推送给更多自然用户。但若刷量比例过高(如点赞量远超该账号正常粉丝数的10倍),则会被系统标记为“营销号”,导致限流甚至封号。因此,高效刷量需遵循“3:7原则”:即30%的刷量数据用于突破平台冷启动,70%的流量依赖自然传播。例如,在投票活动中,可先通过刷量进入“候选名单”,再通过话题运营、社群裂变等手段引导真实用户投票,形成“刷量-自然增长-再刷量”的良性循环。

社交媒体平台的投票点赞刷量,本质上是一场“算法与运营”的军备竞赛。高效刷量的秘诀,不在于技术的“黑科技”,而在于对平台规则的敬畏、对用户心理的洞察,以及对“流量价值”的精准把控。当刷量行为从“机械操作”升级为“拟人化运营”,从“数据造假”转向“势能撬动”,才能真正实现“高效”与“长效”的统一——既在短期内达成投票点赞的目标,又为长期的内容沉淀与用户积累奠定基础。毕竟,社交媒体的本质是“连接”,真正的流量密码,永远是那些能引发真实共鸣的内容与互动。