在社交媒体平台的流量竞争中,“花钱刷票100元能获得多少票”已成为许多个人和商家隐秘的疑问。这个看似简单的数字问题,实则牵涉到平台规则、产业链成本、数据价值与合规风险的多重博弈——100元或许能买来数千票的虚假繁荣,却换不来真实的用户信任。要拆解这个问题,需先厘清“刷票”的本质:它并非平台允许的正规推广,而是通过技术手段或人工操作模拟用户行为,制造虚假数据。这类行为在不同平台、不同场景下的成本差异极大,最终票数远非固定数字,而是由多重变量动态决定。

社交媒体刷票的核心变量,首先是“票的类型”。平台常见的互动形式包括点赞、评论、转发、投票,甚至“涨粉”,每种形式的单价天差地别。以最常见的“点赞”为例,普通点赞的单价最低,部分小作坊报价可低至0.05元/个,这意味着100元理论上能购买2000个点赞;但若要求“带评论的点赞”,单价会跃升至0.2-0.5元/个,100元仅能买到200-500条。而“投票”类活动因平台通常设有防刷机制(如IP限制、设备指纹验证),单价更高,基础票可能0.5-1元/张,若需“真人模拟投票”(如不同账号、不同IP地址),单价可达2-5元/张,100元最多能刷到50-100票。

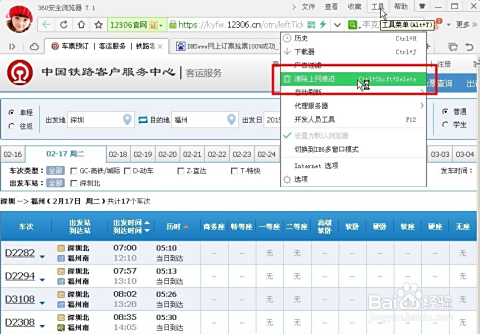

其次是“平台规则与风控等级”。不同平台对刷票的打击力度直接影响“刷票成本”。微博、抖音等头部平台拥有成熟的风控系统,对异常流量(如短时间内集中互动、同一IP大量操作)识别率极高,刷票者需通过“代理IP池”“模拟真实用户行为轨迹”(如随机浏览、间隔操作)等方式规避检测,这些技术手段推高了成本。例如在微博热门话题下刷100条评论,可能需要0.3元/条,而小众平台或冷门话题的单价可低至0.1元/条。此外,平台对“商业活动刷票”的打击远严于个人行为,若涉及品牌评选、商业投票,单价可能翻倍——毕竟,刷票团队需承担更高的封号风险。

再者是“刷票渠道与产业链层级”。刷票已形成成熟的产业链,从上游的“号源商”(提供大量养号、实名认证的账号)到中游的“刷单平台”(对接需求与技术),再到下游的“代理”(散单客户),每层都会加价。个人用户直接对接上游平台可能获得较低单价,但普通消费者更常通过代理或淘宝、闲鱼等平台的“刷票服务”下单,这些渠道需抽成15%-30%,最终100元到刷手手中的实际预算可能不足70元。例如,某代理报价“抖音视频点赞1000个50元”,扣除平台抽成10元后,刷手实际单价仅0.04元/个,但若遇到“跑路”或“掉票”(平台清理异常数据后票数减少),消费者将血本无归。

更深层的变量在于“时间与效果持续性”。100元刷来的票数看似可观,但“保质期”极短。平台风控系统会定期复盘数据,异常流量可能在几小时至几天内被清理,导致“刷得越多,掉得越快”。例如,某商家花100元刷了500个投票,若集中在1小时内完成,系统可能标记为异常,24小时内票数归零;即使采用“慢速刷票”(如分24小时完成),若账号均为“僵尸号”(无历史互动、无头像简介),仍会被识别。相比之下,正规推广(如抖音DOU+、微博粉丝通)虽然单价更高(如100元可能带来50-200个真实互动),但数据稳定且能触达精准用户,长期性价比反而更高。

从需求端看,愿意花100元刷票的用户,往往陷入“数据焦虑”的误区。个人可能是为了虚荣心(如朋友圈高赞),商家则可能是为了短期业绩(如活动排名、数据造假融资)。但刷票的本质是“用真金白银购买虚假泡沫”,不仅无法带来真实转化(如点赞用户不会成为客户,投票排名不会提升品牌口碑),还可能因违反平台规则导致账号限流、封禁,甚至面临法律风险(如《反不正当竞争法》禁止虚假宣传)。某电商平台曾因“刷单炒信”被罚款200万元,正是对“数据造假”的警示。

事实上,社交媒体的核心价值在于“真实连接”。100元若用于内容创作(如购买优质素材、投放小额推广),可能带来更持久的流量增长;若用于用户互动(如发起抽奖、回复评论),能积累真实粉丝。相比之下,刷票不过是饮鸩止渴——100元能买来数千虚假数据,却买不来一个真实的用户信任。在平台算法越来越注重“互动质量”的今天,与其纠结“100元能刷多少票”,不如思考“如何用100元创造真正有价值的内容”。毕竟,流量泡沫终会破灭,唯有真实,才能让社交媒体的“票”真正有意义。