在社交媒体平台,“雷神”的账号主页赫然挂着一条“点赞量破千万”的动态,评论区却冷清得像无人问津的荒原——这便是当代“点赞之王”的典型悖论。当“刷赞”从灰色地带走向半公开操作,账号如何通过数据堆砌成为“点赞之王”?这不仅是技术层面的流量游戏,更是对社交媒体生态中“价值异化”与“算法依赖”的深度映射。

刷赞,本质是创作者对平台流量逻辑的“策略性妥协”。在社交媒体的早期,点赞是用户真实情感的自然流露,如今却逐渐沦为可量化的“数字资产”。“雷神”的崛起并非偶然,他深谙“数据即权力”的法则:通过初期小额刷赞测试平台阈值,用500个点赞撬动算法的“初始推荐池”;中期结合热点内容批量刷赞,制造“爆款假象”,触发平台的“加权推荐机制”;后期用千万级点赞数据反哺账号权重,让后续内容无需优质也能获得曝光。这种“数据杠杆”操作,本质是利用算法对“高互动内容”的偏好,将虚假数据转化为真实的“流量货币”,最终实现从“小透明”到“点赞之王”的跃迁。

算法与数据的合谋,是刷赞策略的核心底层逻辑。社交媒体平台的推荐算法本质是“数据饥渴型”的——它依赖用户行为数据(点赞、评论、转发)判断内容质量,却无法区分“真实互动”与“虚假繁荣”。“雷神”正是利用了这一漏洞:他通过脚本模拟真实用户行为,在凌晨时段集中刷赞,制造“深夜爆款”的假象,让算法误判内容具备“高时效价值”;同时,他精准控制点赞增速,单日点赞量不超过账号粉丝基数的5%,避免触发平台的“反作弊预警”。这种“算法驯化术”让刷赞从“违规操作”变成“技术合规”,数据造假与平台推荐形成闭环,最终让“雷神”的账号在算法眼中成为“优质内容生产者”,获得持续的自然流量倾斜。

用户心理的从众效应,为“点赞之王”的虚假繁荣提供了土壤。在社交媒体的“注意力经济”下,点赞量已成为用户判断内容价值的“快捷方式”。当用户看到一条带有“10万+”点赞的动态时,会默认“这是值得关注的优质内容”,从而产生“点赞跟随”行为。“雷神”深谙此道,他刻意在主页置顶高赞动态,用“千万点赞”的标签塑造“权威感”,即使内容质量平平,也能吸引用户被动点赞。这种“数据光环”效应让用户逐渐丧失独立判断能力,将“点赞量”等同于“内容价值”,而真实的创作质量则在数据竞赛中被不断边缘化。

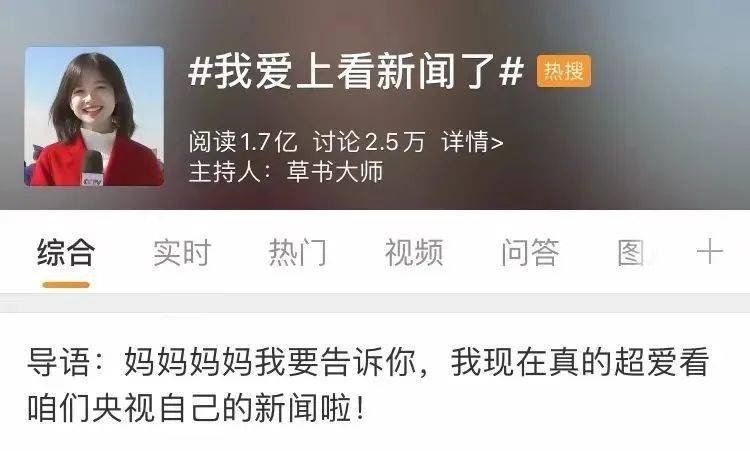

不同平台的生态差异,决定了刷赞策略的“因地制宜”。“雷神”在不同平台的操作手法展现出极强的适应性:在抖音,他采用“短平快”内容+批量刷赞的组合,用15秒的娱乐视频配合5000次初始点赞,快速冲击平台的热榜推荐;在微博,他聚焦热点话题,通过“蹭热度+刷赞”让评论登上热搜页,吸引媒体账号的转发;在小红书,他用“干货笔记+精准刷赞”锁定垂直用户,通过高赞数据打造“KOL人设”。这种“平台定制化”刷赞策略,让“雷神”在多个社交场域同时收割“点赞之王”的称号,但也暴露了数据造假的共性问题——无论平台规则如何变化,虚假数据始终无法沉淀真实的用户粘性。

刷赞成为“点赞之王”的背后,是短期流量与长期价值的激烈博弈。对“雷神”而言,千万点赞带来的广告合作、品牌代言是即时收益,但这种“数据泡沫”极其脆弱。随着平台反作弊技术的升级(如抖音的“啄木鸟计划”、微博的“清朗行动”),刷赞账号逐渐被限流甚至封禁;用户对数据造假的容忍度越来越低,当“雷神”的真实互动率与点赞量严重背离时,评论区“数据注水”的质疑声最终让他跌落神坛。这印证了一个残酷的现实:依赖刷赞堆砌的“点赞之王”,本质是建在流沙上的城堡,一旦数据泡沫破裂,账号价值将瞬间归零。

社交媒体生态正在经历“去伪存真”的进化。平台方面,AI技术已能识别异常点赞行为(如设备指纹重复、活跃度异常),用户举报机制与数据透明化(如显示“真实互动率”)让刷赞空间不断压缩;创作者层面,越来越多的“雷神”们意识到,唯有回归内容本质,用真实价值换取用户认可,才能成为可持续的“点赞之王”。当算法不再被数据造假欺骗,当用户不再盲目崇拜点赞数字,“点赞之王”的定义终将回归本质——不是数据的堆砌,而是内容的共鸣;不是流量的狂欢,而是情感的连接。这或许才是社交媒体最该有的样子。