在社交媒体普及的今天,网友刷赞行为背后的驱动力是什么?这个问题触及了数字时代人类社交心理的核心。刷赞行为并非简单的机械动作,而是深植于个体对认可、归属和自我价值的内在渴求。随着平台如微信、微博、抖音的崛起,点赞已成为日常互动的标配,但其驱动力远比表面复杂,融合了心理、社会和技术多重因素。理解这些驱动力,不仅能揭示社交媒体的运作逻辑,还能帮助我们反思数字生活的健康边界。

刷赞行为在社交媒体中无处不在,用户通过点赞表达支持、认同或关注。这种行为看似轻量,却承载着深层意义。从心理学视角看,点赞满足了马斯洛需求层次理论中的尊重需求——当用户获得点赞时,大脑释放多巴胺,产生愉悦感,强化了行为动机。例如,一位用户分享生活片段后,收到点赞会感到被看见、被欣赏,这种即时反馈形成正向循环。社交媒体平台的设计进一步放大了这种机制,通过算法推送热门内容,鼓励用户持续互动。心理学研究表明,人类天生寻求社会验证,点赞成为数字时代的“社交货币”,兑换着无形的社会资本。

社会驱动力同样关键。在虚拟社区中,点赞行为扮演着社会比较和从众的角色。用户通过点赞数量衡量自身受欢迎程度,与他人比较以确立地位。社会比较理论指出,个体倾向于向上比较,当看到他人获得高赞时,会激发模仿行为。比如,网红或意见领袖的帖子往往引发点赞潮,普通用户为融入群体,也纷纷参与其中。这种从众心理在疫情后的社交隔离中尤为突出——点赞成为维系人际连接的替代方式。同时,点赞还强化了群体归属感,用户通过共同点赞特定话题,表达对某个社群的认同,如环保或公益活动的支持。

技术驱动力不容忽视。社交媒体平台的算法优化和界面设计,系统性地推动了刷赞行为。平台通过“推荐”功能,根据用户历史数据推送高互动内容,暗示点赞是获得曝光的关键。例如,Instagram的算法优先展示点赞多的帖子,激励用户主动点赞以提升内容可见性。此外,游戏化元素如“点赞勋章”或积分奖励,将互动转化为可量化的成就,进一步刺激行为。技术还降低了点赞门槛,一键操作使其成为习惯,尤其在快节奏生活中,用户倾向于用点赞替代深度交流,以节省时间成本。

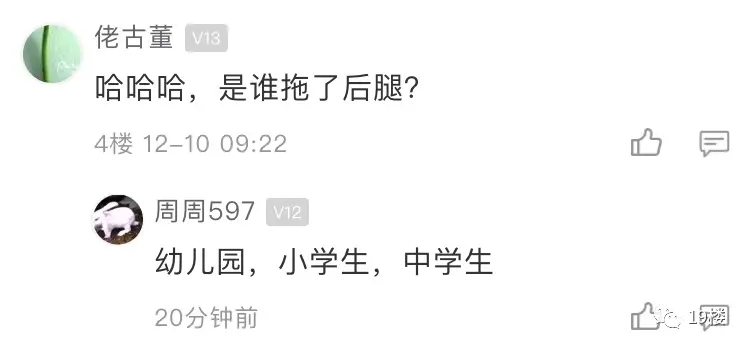

然而,刷赞行为带来了多重挑战。虚假互动泛滥,如购买点赞或机器人账号,扭曲了真实社交生态,导致平台内容泡沫化。心理健康问题随之而来——过度依赖点赞可能导致焦虑和自尊心脆弱,用户陷入“点赞成瘾”的循环,当互动不足时产生失落感。研究显示,青少年尤其易受影响,将点赞数量等同于自我价值,忽视线下关系。社会层面,刷赞行为可能助长表面化社交,削弱真实对话的质量,侵蚀社区信任。例如,在公共事件中,盲目点赞可能传播不实信息,加剧社会分裂。

面对这些挑战,引导健康使用刻不容缓。平台应优化算法,减少对点赞的过度依赖,推广更丰富的互动形式,如评论或分享机制。用户需培养批判思维,认识到点赞的局限性,平衡线上与线下生活。教育机构可加强数字素养培训,帮助青少年理解社交媒体的潜在风险。唯有如此,才能将刷赞行为从驱动力转化为建设性力量,促进更真诚的数字社交。

理解网友刷赞行为背后的驱动力,揭示了社交媒体的深层人性逻辑。它不仅是技术产物,更是心理和社会需求的映射。通过剖析这些驱动力,我们能更明智地驾驭数字工具,让点赞回归其本真——一种表达善意的方式,而非生活的全部。在社交媒体普及的今天,唯有正视驱动力,才能构建更健康、更互联的数字未来。