在社交媒体空间中,刷赞真人作为一种试图“绕过”平台机器检测的流量操作手段,正被部分用户视为提升账号热度的“安全捷径”。然而,这种依赖真人互动的刷赞行为,本质上是对平台规则与社交信任的隐性破坏,其背后隐藏的账号风险与个人隐私安全问题,远比表面看起来更为严峻。刷赞真人看似规避了机器刷赞的机械性,却因批量性、目的性等特征,依然在平台风控系统的监测范围之内,而产业链中的数据泄露与黑产交易,更让用户隐私陷入“裸奔”境地。

所谓刷赞真人,指由真实操作者使用多个社交媒体账号,为指定目标内容提供点赞、评论、转发等互动服务的行为。不同于机器刷赞的24小时批量操作,真人刷赞通过模拟自然用户的浏览习惯(如随机停留时间、差异化评论内容),试图让互动行为更符合“真实社交逻辑”。其运作模式通常依托第三方平台或兼职群组:需求方支付费用后,平台组织“点赞手”使用自有账号进行互动,收费标准按点赞量、互动深度(如是否需关注、评论)浮动。这种模式的出现,源于部分用户对“机器刷号易被封禁”的认知,以及对“真人互动更安全”的误判。

账号风险是刷赞真人最直接的代价,且风险触发逻辑远比“是否真人”更复杂。社交媒体平台的风控系统并非简单区分“真人/机器”,而是基于用户行为模式的“自然度”判断。例如,一个长期活跃的账号突然在1小时内为50条不同领域的内容点赞,或连续10天只对同一3个账号的帖子进行重复性互动(如“赞1”“不错”等无意义评论),这类行为即使由真人操作,也会被算法标记为“异常流量”。一旦触发风控,轻则限流(内容无法进入推荐池)、降权(账号权重下降,互动量骤减),重则被平台判定为“营销号”或“垃圾账号”,面临封禁风险。2023年某社交平台就曾通报,因参与“真人刷赞”,超20万账号被阶段性封禁,其中部分账号因涉及“多次违规”,永久失去了直播权限。此外,刷赞真人常需需求方提供目标账号的登录信息(部分平台为“精准触达”要求查看粉丝列表),这直接导致账号密码泄露风险。曾有用户反映,委托第三方刷赞后,不仅账号被盗刷,绑定的支付账户也被盗用,最终损失数万元。

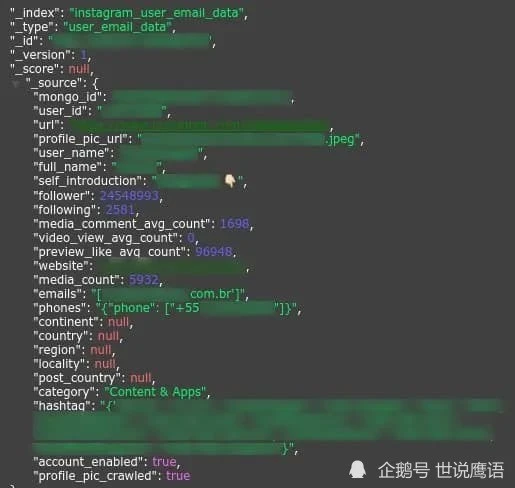

个人隐私安全问题在刷赞真人产业链中更为隐蔽,且危害具有持续性。刷赞产业链涉及三方:需求方(买赞用户)、供给方(点赞手)、中介平台(刷单组织),每一环节都需收集或交换用户数据。需求方需向平台提供联系方式、支付信息,甚至目标账号的社交关系链;供给方(点赞手)需注册大量账号,这些账号通常绑定手机号、身份证、银行卡等敏感信息;中介平台则通过整合这些数据,构建完整的用户画像。黑产团伙往往以“刷赞平台”为幌子,低价收集用户数据,再高价出售给诈骗团伙、营销公司。例如,某“刷赞兼职”平台以“日结200元”为诱饵,吸引用户提供身份证照片注册账号,实则将身份证信息打包出售,导致部分用户被冒名办理网贷,征信受损。更有甚者,部分平台会以“实名认证”为由索要人脸信息,这些生物特征数据一旦泄露,可能被用于身份冒用、电信诈骗等违法犯罪活动,用户隐私安全防线彻底崩塌。

从技术趋势看,社交媒体平台对“真人刷赞”的识别能力正持续升级。以抖音、微博等头部平台为例,其算法已能通过“行为链完整性”(如点赞后是否浏览主页、是否进行评论互动)、“账号活跃度”(如日常浏览内容类型是否与点赞内容匹配)、“设备环境一致性”(如多个账号是否在同一IP、同一设备登录)等多维度数据,精准识别“非自然社交行为”。2024年某平台推出的“风控大脑”系统,甚至能通过分析点赞手的“操作习惯”(如鼠标移动轨迹、点击频率),判断其是否为“职业点赞手”,而非真实用户。这意味着,用户试图通过“真人刷赞”规避风险的策略,在技术迭代下正逐渐失效。

刷赞真人看似是社交媒体时代的“流量捷径”,实则是以账号安全与个人隐私为赌注的危险游戏。社交媒体的本质是真实连接,虚假流量不仅破坏平台生态(如优质内容被劣质内容挤出),更让用户陷入数据泄露与诈骗风险的双重困境。对于用户而言,唯有回归内容创作本身,通过优质互动积累真实社交价值,才是规避风险、守护隐私的长久之计。平台则需持续完善风控机制,斩断黑产链条,同时加强用户隐私保护教育,让“拒绝刷赞”成为共识。唯有如此,社交媒体空间才能真正回归“真实、安全、有价值”的本质。