社交平台的点赞数,早已超越简单的“认同表达”,成为衡量内容价值、账号权重的隐性标尺。在这种流量逻辑下,“刷赞”从边缘操作演变为部分用户眼中的“流量捷径”,其具体方法也随着平台算法迭代不断升级——从早期的机械脚本到如今的内容包装、产业链协同,看似技术手段的进化,实则折射出流量焦虑与平台规则之间的博弈。

基础技术型刷赞:工具依赖与算法对抗的初级阶段

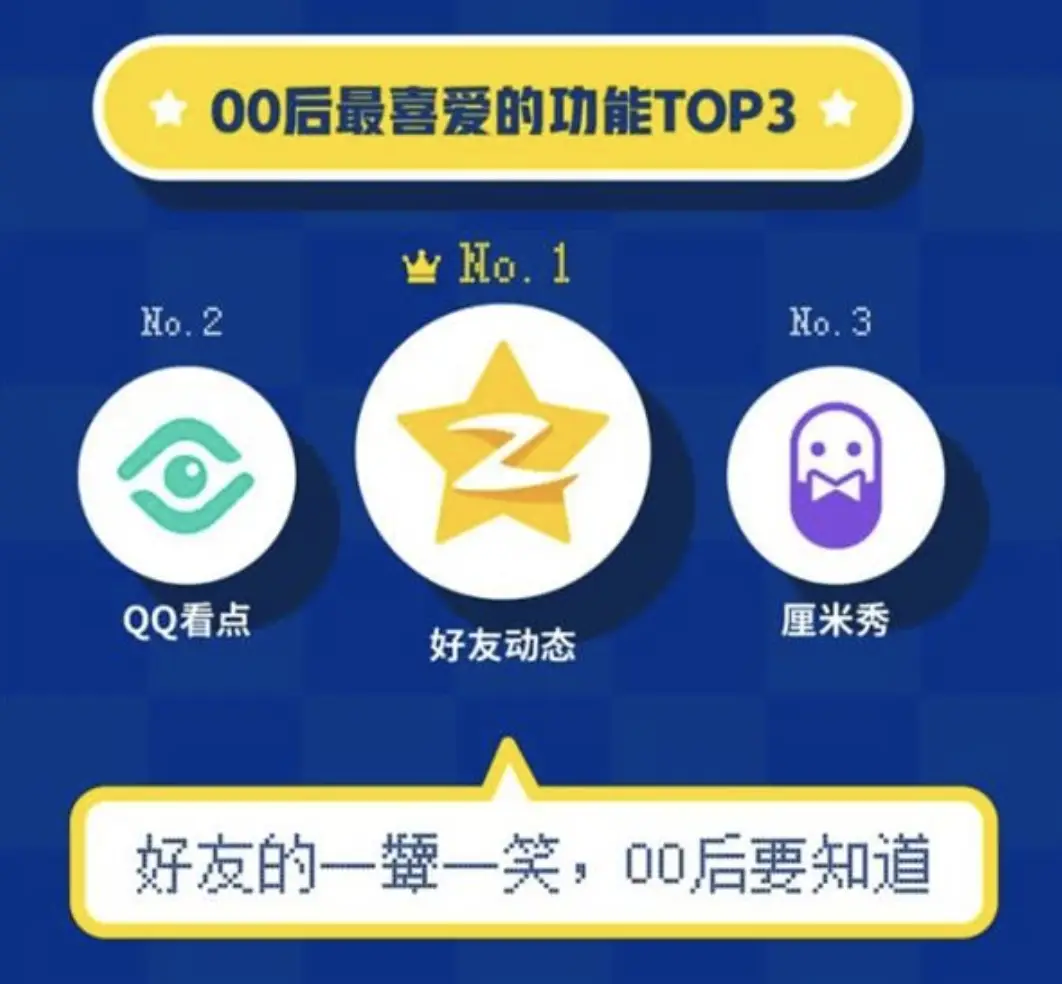

最原始的刷赞方法依赖自动化工具,通过脚本或插件模拟用户点赞行为。例如,早期微博、朋友圈曾出现“一键点赞”插件,可批量对指定账号的动态进行点赞,这类操作的核心逻辑是“数量堆砌”,完全无视内容质量。但随着平台算法升级,用户行为轨迹成为识别关键:同一IP短时间内集中点赞、非活跃账号(无内容发布、无社交互动)的异常点赞行为,会被系统标记为“无效互动”,甚至触发账号限流。此外,人工点赞群组也曾是常见手段,用户通过QQ群、微信群互赞,形成“点赞联盟”,但这种模式效率低下且极易被平台识别,毕竟真实的社交互动往往伴随随机性,而群组互赞的规律性恰恰暴露了虚假性。

内容包装型刷赞:以“伪价值”换取算法偏好的进阶操作

当技术型刷赞的漏洞被逐步填补,部分用户转向“内容包装”,试图通过制造“伪爆款”诱导自然点赞。具体方法包括:模仿高赞内容的结构(如小红书的“痛点+解决方案+产品植入”模板)、蹭热点但缺乏实质观点(如将社会事件与自身产品强行关联)、使用“情感绑架式”文案(“不点赞就是不爱我”)。这类方法的本质是将“刷赞”转化为“内容诱骗”,通过迎合平台的内容推荐逻辑(如完播率、互动率权重)获取初始流量,再利用自然点赞形成“马太效应”。例如,抖音上一些“剧情号”通过夸张的冲突结尾(如“最后竟然是他?”)引导用户点赞“看后续”,实则内容同质化严重,长期反而损害账号权重。

流量杠杆型刷赞:跨平台协同与数据造型的产业链闭环

更复杂的刷赞方法已形成产业链,通过跨平台资源整合实现“数据造假”。例如,部分MCN机构或个人运营者会同时布局多个社交平台(如抖音、小红书、B站),通过“内容矩阵”导流:在一个平台发布内容后,引导其他平台用户“帮忙点赞”,形成跨平台互动数据;更有甚者,通过“刷量平台”购买“点赞+评论+转发”套餐,用虚假互动数据包装账号,吸引广告主或平台流量扶持。这类操作涉及灰色产业链,部分平台已通过“区块链存证”“AI行为识别”等技术手段打击,但仍有从业者利用平台间数据互通的滞后性钻空子。

反刷赞机制下的生存逻辑:从“流量幻觉”到价值回归

平台对刷赞行为的打击从未停止,微信的“折叠低质互动”、抖音的“完播率+点赞权重结合”、小红书的“笔记质量分”机制,都在逐步挤压刷赞的生存空间。事实上,刷赞带来的“流量幻觉”终将被算法识破——虚假互动无法转化为真实粉丝留存、商业转化,反而可能导致账号“信用破产”。对真正有价值的创作者而言,与其沉迷刷赞技巧,不如深耕垂直领域:例如,知识类创作者通过“深度干货+案例拆解”建立专业信任,生活类创作者用“真实场景+情感共鸣”沉淀粉丝,这类内容获得的点赞虽慢,却具备“长尾效应”,能持续为账号赋能。

社交平台的本质是“连接真实的人”,点赞作为连接的纽带,其价值应源于内容本身而非数字游戏。刷赞方法的迭代,本质是流量焦虑与平台规则之间的猫鼠游戏,但最终,那些能沉淀真实互动、创造长期价值的内容,才是社交生态的真正主角。对用户而言,警惕“数据泡沫”对判断力的干扰;对创作者而言,放弃“捷径思维”,回归内容本质——或许这才是对抗流量焦虑的最优解。