在线帮忙刷赞赚钱的方式是真的可行吗?这是许多试图寻找网络兼职机会的人心中的疑问。在短视频平台、社交媒体流量至上的当下,“点赞”作为基础互动行为,催生了所谓的“刷赞兼职”产业链。宣传中,这类任务往往被包装成“手机点点就能赚”“时间自由、门槛低”的赚钱捷径,吸引着学生、宝妈等群体尝试。但剥开表象看,在线刷赞赚钱看似“低门槛高回报”,实则暗藏收益陷阱、法律风险与不可持续性,本质上并非一条可行的赚钱路径。

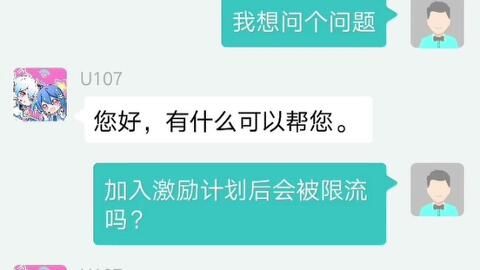

从运作模式来看,刷赞赚钱的流程看似简单:用户通过特定平台或社群接取任务,按照要求给指定账号的视频、图文内容点赞、关注或评论,完成后截图提交,即可获得小额佣金。部分平台还会设置“推广奖励”,邀请好友加入可额外提成。这种模式利用了人们对“碎片化时间变现”的期待,将复杂的流量操作简化为机械式点击,让人产生“轻松上手”的错觉。然而,这种“简单”的背后,是对平台规则的无视和对流量价值的误解。社交媒体平台的算法核心在于识别真实用户行为,而刷赞本质是虚假流量操作,一旦被系统检测到,不仅任务无效,还可能导致账号被限流甚至封禁。

收益陷阱是刷赞赚钱最致命的短板。宣传中“日入过百”“月入三千”的承诺,往往忽略了实际操作的残酷现实。单次刷赞任务的佣金通常在0.1元至0.5元之间,且任务量不稳定。假设一个用户每天投入8小时不间断接单,按每分钟完成1个任务、每个任务0.2元计算,日收入也仅约96元,扣除平台抽成(部分平台抽成比例高达30%-50%)后实际所得更低。更重要的是,这类任务具有极强的时效性——热门任务可能几分钟内被抢完,冷门任务则需长时间等待。许多参与者反映,忙活一天下来收益不足30元,远低于当地最低时薪水平。所谓的“时间自由”实则是“时间被廉价消耗”,与“赚钱”的核心目标背道而驰。

更值得警惕的是风险成本。刷赞行为直接违反了《网络信息内容生态治理规定》中“不得从事流量造假、流量劫持等违法违规活动”的条款,也触碰了《反不正当竞争法》中对商业虚假宣传的规制。平台方对刷赞行为的打击力度持续加大,抖音、快手、小红书等主流平台均通过AI算法识别异常点赞行为,一旦账号被标记为“异常互动”,不仅任务收益被冻结,还可能面临永久封禁。此外,刷赞平台本身往往处于灰色地带,多数没有正规资质,随时可能卷款跑路。用户在注册时需提交手机号、社交账号等个人信息,存在信息泄露风险,甚至可能被用于其他违法活动。近年来,多地警方通报的“刷单诈骗”案件中,不少受害者最初就是被“刷赞赚钱”吸引,最终陷入“先垫付任务费、后无法提现”的骗局。

从供需关系和行业趋势看,刷赞赚钱的可行性正进一步被压缩。一方面,随着平台算法升级,单纯依靠点赞、关注的流量造假效果越来越差,商家更倾向于通过真实内容创作、精准投放广告等方式获取有效流量,对刷赞的需求自然减少。另一方面,监管层对网络流量造假的打击力度持续加强,2023年中央网信办开展的“清朗·打击流量造假”专项行动中,就查处了大量刷赞刷量账号及相关平台。这意味着,依赖平台漏洞存在的刷赞产业链,正面临“政策高压”与“技术反制”的双重挤压,其生存空间被不断压缩,所谓的“赚钱方式”本质上是在与平台规则和法律法规“走钢丝”。

那么,网络兼职中是否存在真正可行的替代路径?答案是肯定的,但前提是放弃“轻松赚钱”的幻想,转向基于真实价值的技能变现。例如,擅长写作的用户可以在自媒体平台创作优质内容获得广告分成或平台补贴;掌握设计、剪辑技能的可以承接企业外包项目;具备专业知识的可以开展在线咨询或家教服务。这些兼职虽然需要一定的技能门槛和学习成本,但收益稳定、可持续,且符合平台规则和法律法规,是长期可行的赚钱方式。相比之下,刷赞赚钱试图通过“虚假操作”绕过价值创造,最终只会陷入“越刷越穷、越穷越想刷”的恶性循环。

归根结底,在线帮忙刷赞赚钱的方式并非真正的可行路径。它以“低门槛”为诱饵,实则让参与者付出时间、精力甚至法律风险,却换不来可观的回报。在数字经济时代,任何试图通过投机取巧、违背规则获取利益的行为,终将被市场淘汰和法律制裁。对于寻求网络兼职的人来说,理性看待“轻松赚钱”的承诺,专注提升自身价值,选择合法合规、可持续的变现方式,才是实现经济独立的正确之道。毕竟,真正的财富从来不是“点”出来的,而是“创造”出来的。