在线自助刷赞服务真的能快速有效帮助用户提升社交媒体互动吗?这个问题直击当下社交媒体生态中“数据崇拜”与“真实价值”的矛盾核心。在流量焦虑驱动下,不少用户将“在线自助刷赞服务”视为提升账号权重的捷径,试图通过购买点赞、评论等数据快速打造“热门”假象。然而,这种看似高效的“互动提升”方式,实则暗藏多重陷阱,其短期数据繁荣与长期真实增长之间存在着难以调和的矛盾。

在线自助刷赞服务的运作逻辑,本质是对社交媒体互动机制的异化利用。这类服务通常以“低价刷赞”“秒到账”“真人账号”为宣传卖点,通过虚拟流量池或批量注册的“僵尸号”为用户账号注入虚假互动数据。用户只需选择平台、输入链接、设定数量,就能在短时间内看到点赞量、转发量、评论量的“暴涨”。这种操作迎合了部分用户对“数据可视化”的即时需求——毕竟,在信息爆炸的社交媒体环境中,高互动数据更容易触发平台算法的初始推荐,形成“数据好看→平台推流→用户关注”的初步循环。但问题在于,这种循环建立在一座虚假的沙滩上,经不起真实互动逻辑的推敲。

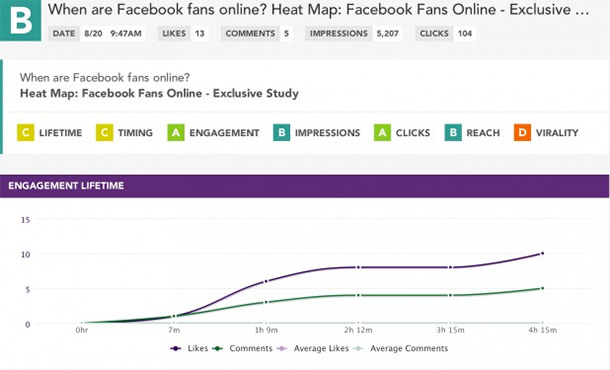

社交媒体互动的核心价值在于“真实连接”,而非冰冷的数字堆砌。刷赞服务制造的“互动”本质是单向的数据注入,缺乏用户与内容创作者之间的真实情感共鸣。举个例子,一条精心制作的短视频若通过刷赞获得1万个点赞,却仅有寥寥几条无关痛痒的评论,这种“高赞低评”的异常数据模式,反而可能触发平台的反作弊机制。现代社交媒体算法早已迭代升级,不仅关注互动总量,更注重互动质量——评论的深度、转发的真实性、用户的停留时长、完播率等指标,才是判断内容价值的关键。刷赞带来的虚假数据,在这些“硬指标”面前不堪一击,最终可能导致账号被平台降权限流,得不偿失。

更深层的矛盾在于,用户对“快速有效提升互动”的误解,源于对社交媒体平台规则的片面解读。许多用户认为“点赞量=曝光量=影响力”,却忽视了平台算法的底层逻辑:它更倾向于将内容推送给“可能产生真实互动”的用户群体,而非“已经互动过”的虚假数据。刷赞行为本质是“自娱自乐”,无法触达潜在的目标受众。相反,当系统检测到某条内容的互动数据与用户画像(如粉丝活跃度、历史内容互动率)严重不符时,会判定为异常内容,减少甚至停止推荐。这意味着,用户不仅没能通过刷赞扩大影响力,反而可能因“数据造假”被平台打入冷宫,彻底失去自然曝光的机会。

从行业生态角度看,在线自助刷赞服务的泛滥,正在破坏社交媒体的内容创作生态。当“数据造假”成为普遍现象,真实优质内容的生存空间会被严重挤压。创作者若将精力放在“如何刷赞”而非“如何创作好内容”上,会陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。更值得警惕的是,这类服务往往涉及灰色产业链,部分平台甚至通过窃取用户隐私信息、利用恶意程序批量操作牟利,用户在购买“点赞”的同时,也可能面临账号被盗、信息泄露的风险。这种“饮鸩止渴”的行为,不仅损害个人账号安全,更破坏了整个社交媒体的信任基础。

那么,真正能“快速有效提升社交媒体互动”的路径究竟在哪里?答案其实很简单:回归内容本质,深耕用户需求。优质内容永远是吸引真实互动的基石——无论是引发情感共鸣的故事、提供实用价值的干货,还是具有创新性的表达形式,都能自然激发用户的点赞、评论、转发欲望。同时,精准定位目标受众,通过社群运营、跨平台引流等方式,将内容推送到真正感兴趣的用户群体中,才能实现“精准互动”而非“虚假数据”。此外,积极与粉丝互动,及时回复评论、引导用户参与话题讨论,也能有效提升账号的活跃度和用户粘性,形成“优质内容→真实互动→平台推荐→更多关注→更高互动”的良性循环。

社交媒体的本质是“社交”,是人与人之间的连接与交流。在线自助刷赞服务或许能带来一时的数据虚荣,却无法构建真正的数字影响力。在内容为王的时代,唯有放弃“走捷径”的投机心态,沉下心创作有价值的内容、建立真实的用户连接,才能在社交媒体的浪潮中行稳致远。毕竟,那些能沉淀下来的互动,从来不是“刷”出来的,而是“用心”换来的。