地铁系统中的刷赞功能为何突然无法使用?这一问题近期引发通勤族广泛关注,也折射出城市公共服务数字化进程中功能设计的深层矛盾。作为曾一度活跃于地铁APP内的社交互动模块,“刷赞功能”以点赞评论、分享通勤见闻为核心,旨在构建地铁场景下的轻量化社区。然而其突然下线,并非单一技术故障所致,而是功能定位、技术架构、运营逻辑与用户需求多重博弈后的必然结果。

地铁刷赞功能的设立初衷,源于对“通勤社交”价值的探索。在早晚高峰的封闭空间里,乘客对碎片化互动存在天然需求:一则车厢趣事、一幅站台涂鸦、一次暖心让座,都可通过点赞传递情绪共鸣。运营方曾期待通过此类功能提升用户粘性,将地铁APP从单纯的工具型应用升级为“出行服务平台+社区生态载体”。数据显示,功能上线初期,部分线路的日点赞量突破万次,用户平均使用时长增加2.3分钟,看似验证了其社交价值。但这种“繁荣”背后,隐藏着功能与地铁核心场景的先天错位——地铁的本质是高效、安全的公共交通工具,而非社交平台,当点赞互动逐渐演变为“刷量攀比”“广告引流”,其与通勤核心需求的矛盾便日益凸显。

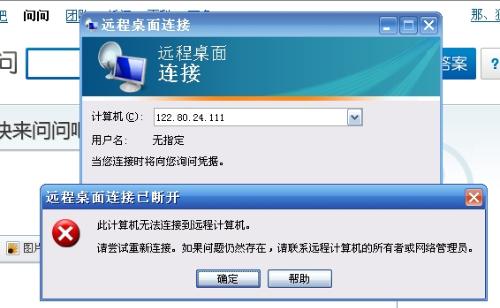

技术层面的脆弱性,是刷赞功能突然失效的直接导火索。地铁系统作为城市交通的“生命线”,其技术架构必须以“安全优先、稳定压倒一切”为原则。而刷赞功能依赖的实时数据交互、用户内容生成(UGC)系统,与票务系统、调度系统、安防系统存在潜在的底层冲突。例如,当大量用户同时点赞或发布内容时,数据请求可能挤占核心系统的带宽资源,影响闸机响应速度或调度指令传输。近期某地铁城市曾因UGC系统突发故障,导致列车自动监控系统(ATS)数据延迟,虽未造成事故,但已暴露出“社交功能”对“安全底座”的潜在威胁。此外,内容审核的技术难题同样棘手:地铁场景下的UGC内容需兼顾时效性与合规性,传统关键词过滤难以识别“擦边球”信息,而人工审核又无法满足秒级响应需求,违规内容(如低俗图文、虚假信息)的滋生最终迫使运营方按下“暂停键”。

运营逻辑的失衡,则加速了刷赞功能的边缘化。地铁系统的核心使命是保障运输效率与乘客安全,任何附加功能的运营成本都必须与公共服务的属性相匹配。刷赞功能虽能短期提升APP活跃度,但背后的人力(审核团队)、技术(服务器扩容)、管理(内容治理)成本持续攀升。某地铁集团内部数据显示,为维持该功能正常运行,年均投入超500万元,而用户留存转化率不足3%,投入产出比严重失衡。同时,功能运营与地铁管理目标存在天然冲突:当乘客因拍摄点赞内容而分心,可能引发站台滑倒、车门夹夹等安全隐患;当点赞话题涉及线路调整、票价争议等敏感内容,还可能引发舆情风险。这种“功能热度”与“管理压力”的倒挂,让运营方不得不重新评估其存在的必要性。

用户需求的变化,则是刷赞功能失效的根本原因。通勤场景的核心痛点是“时间焦虑”与“信息高效获取”,乘客对地铁APP的需求始终聚焦于“准点、便捷、实用”。第三方调研显示,超78%的乘客认为“实时到站”“拥挤度预测”“线路规划”是地铁APP的核心功能,而“刷赞互动”仅位列需求榜第15位。随着短视频、社交平台的兴起,用户已形成固定的内容消费习惯——地铁场景内的碎片化时间,更倾向于通过抖音、微博等平台获取资讯,而非在封闭的地铁APP内重复社交。当刷赞功能无法提供差异化价值,其用户活跃度自然断崖式下跌,最终沦为“食之无味、弃之可惜”的鸡肋模块。

刷赞功能的突然停用,并非一次简单的功能下线,而是地铁数字化服务从“功能堆砌”向“需求深耕”转型的缩影。未来,地铁社交功能的探索需回归“服务本质”:以解决通勤痛点为出发点,将互动元素无缝融入核心场景。例如,在“线路规划”功能中加入“乘客评价”,为他人提供“拥挤度预警”;在“失物招领”模块设置“感谢点赞”,让善意被看见;甚至通过AI识别乘客情绪,在延误时推送“安抚信息”并支持“一键点赞致谢”。唯有当社交功能不再独立存在,而是成为提升服务体验的“润滑剂”,才能真正避免“昙花一现”的尴尬,让地铁系统在安全高效的基础上,传递更多人文温度。