在数字票务蓬勃发展的今天,大麦网作为中国领先的票务平台,其票房数据与点赞机制的真实性成为行业焦点。大麦网票房刷点赞是真实的吗?这一问题不仅触及平台公信力,更揭示了数据驱动的票务生态中潜藏的系统性风险。刷点赞现象并非孤立事件,而是市场竞争与技术漏洞交织的产物,其真实性验证涉及多重维度,包括用户行为分析、算法透明度以及监管框架。深入探讨这一议题,有助于厘清行业乱象,推动票务市场向更健康的方向发展。

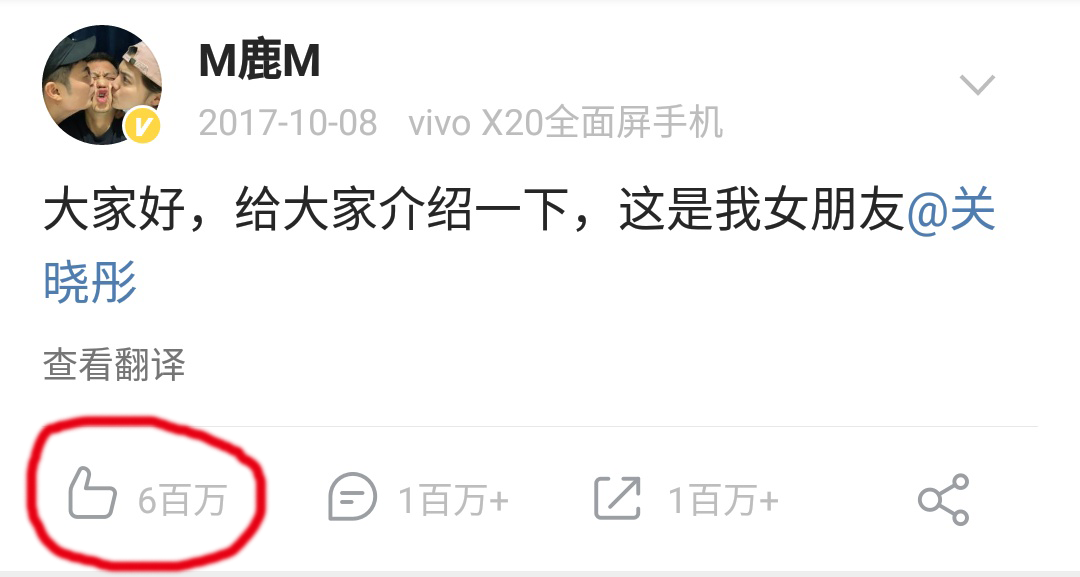

大麦网作为国内票务巨头,其票房数据与点赞机制直接影响用户决策和艺人商业价值。刷点赞行为,本质上是通过技术手段伪造用户互动数据,如虚假点击、重复投票或机器人账号操作,以提升演出项目的排名和热度。这种行为在行业内并非新鲜事,尤其在热门演出如演唱会、话剧的预售阶段尤为常见。关联短语如“刷票房数据”或“虚假点赞机制”常被提及,但核心在于其真实性是否可验证。从价值角度看,刷点赞看似能为平台带来短期流量增长,吸引更多消费者关注,实则掩盖了真实市场需求,形成泡沫效应。例如,某热门演出刷点赞后,实际购票率可能远低于数据表现,导致资源错配和用户信任流失。

真实性挑战是探讨大麦网票房刷点赞的核心难点。验证数据真实性需依赖多重手段,包括算法检测、用户行为分析和第三方审计。大麦网虽声称采用先进技术识别异常行为,但实践中,刷点赞往往通过分布式IP地址、模拟真实用户轨迹等方式规避检测,使得虚假数据与真实互动难以区分。同义词如“伪造票房”或“虚构点赞”反映了这一问题的隐蔽性。上下义词如“数据验证机制”或“票务诚信体系”则指向解决方案的复杂性。行业专家指出,刷点赞现象源于技术漏洞与利益驱动:部分平台或演出方为提升商业价值,默许甚至雇佣专业团队操作,导致真实票房数据被稀释。这种挑战不仅影响大麦网,更波及整个票务生态,削弱市场公信力。

应用与影响层面,刷点赞行为对消费者、艺人及行业造成深远负面影响。对消费者而言,虚假数据误导决策,如基于 inflated 点赞选择演出,结果体验不佳,引发投诉潮。对艺人,刷点赞可能扭曲市场反馈,掩盖真实受欢迎程度,导致商业合作失准。关联短语如“刷票房风险”或“点赞泡沫”凸显了其危害性。例如,某歌手演唱会刷点赞后,实际票房惨淡,不仅损害艺人声誉,也使大麦网面临信任危机。行业层面,这种行为加剧恶性竞争,小平台因无力刷数据而边缘化,形成垄断格局。刷点赞本质上是一种短视行为,破坏了票务市场的公平性和可持续性,长远看,它侵蚀了数字经济的诚信基础。

趋势与未来展望显示,技术进步为应对刷点赞带来新机遇。随着AI和大数据分析的发展,平台能更精准识别异常模式,如通过机器学习算法实时监控点赞行为。上下义词如“智能检测系统”或“数据透明化”指向积极方向。大麦网等平台正探索区块链技术,确保票房数据不可篡改,提升真实性。同时,行业趋势向规范化倾斜,如中国演出行业协会推动票务诚信公约,要求平台公开数据验证流程。关联短语如“真实票房趋势”或“点赞机制革新”反映了这一转变。未来,若能有效整合技术手段与监管力量,刷点赞现象有望减少,但需警惕新型作弊手段的出现,如深度伪造技术,这要求行业持续创新防御策略。

挑战与解决方案是解决大麦网票房刷点赞问题的关键。核心挑战包括监管滞后、利益冲突和技术壁垒。监管方面,现有法规对数据造假处罚力度不足,难以形成震慑;利益冲突中,平台与演出方可能合谋刷数据,追求短期收益;技术壁垒则指检测成本高,小平台难以承担。解决方案需多方协同:政府应加强立法,明确刷点赞的法律责任;平台如大麦网需提升算法透明度,定期发布数据审计报告;消费者则需增强辨别能力,举报可疑行为。建立票务数据诚信联盟是可行路径,通过共享黑名单和技术资源,共同打击刷点赞行为。例如,引入第三方独立机构验证票房,确保真实性。

面对大麦网票房刷点赞现象,行业需以现实行动构建透明生态。刷点赞不仅是一个技术问题,更是市场诚信的试金石,其真实性验证关乎消费者权益和行业健康发展。建议平台方优先投资数据安全,政府强化监管执法,用户积极参与监督。唯有如此,票务市场才能摆脱虚假数据阴影,让真实需求驱动繁荣,最终实现数字时代的可持续发展。