在社交媒体时代,“点赞”早已超越简单的互动符号,成为内容价值、个人影响力乃至商业潜量的量化标尺。当“好同学赞赞网”等刷赞服务以“快速提升点赞数”为卖点涌入市场,一个核心问题浮出水面:这类服务真的能实现承诺的点赞增长吗?其背后是技术赋能的效率革命,还是数据造假的泡沫陷阱?

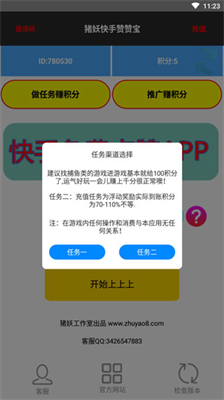

“好同学赞赞网”的刷赞服务,本质上是一种基于社交平台规则的“流量代运营”模式。用户通过平台提交账号信息与目标点赞量,后台系统随即启动“点赞引擎”——或依托兼职用户群组进行真人模拟点赞,或通过程序脚本批量触发虚拟账号互动。据行业观察,这类服务通常按“千次点赞单价”计费,价格从数元到数十元不等,承诺24小时内到账,并支持“保量退款”的兜底承诺。其目标用户覆盖广泛:急于验证内容价值的新媒体博主、需要数据背书的商家账号,甚至是为社交形象焦虑的普通用户。

从数据层面看,“好同学赞赞网”的刷赞服务确实能实现“点赞数提升”的直观效果。一个原本只有几十赞的帖子,可能一夜之间飙升至数千,这种“立竿见影”的满足感,正是吸引用户付费的核心驱动力。然而,这种提升的本质是“数字空转”——点赞用户与内容受众高度重合度低,互动停留时长趋近于零,甚至可能出现同一账号短时间内重复点赞的异常模式。正如社交媒体运营专家所言:“点赞数不是孤立指标,其价值取决于与阅读量、评论量、转发量的协同效应。”当刷赞带来的点赞数与真实互动数据严重背离时,所谓的“提升”反而会暴露内容的虚假繁荣。

主流社交平台早已构建起反刷赞的“防火墙”。以微信为例,其后台算法会监测点赞行为的“非自然特征”:如IP地址异常集中、账号注册时间过短、点赞频率远超普通用户阈值等。一旦触发风控机制,轻则删除虚假点赞、限制流量推荐,重则直接封禁账号。“好同学赞赞网”等平台虽声称采用“防检测技术”,如通过VPN切换IP、模拟真人操作延迟等,但在平台算法持续迭代下,这种“猫鼠游戏”的胜算正不断降低。某MCN机构运营负责人透露:“我们曾测试过3家刷赞服务,最终都被平台识别,不仅数据清零,还影响了账号的自然推荐权重,得不偿失。”

刷赞服务的泛滥,折射出社交媒体时代的“数据焦虑”。对内容创作者而言,点赞数是“冷启动”的敲门砖——高点赞能触发平台算法推荐,形成正向循环;对商家而言,点赞数据是品牌信任度的“可视化证明”,直接影响消费者决策;对学生群体,朋友圈高赞可能关联社交认同感。这种需求本身无可厚非,但当“刷赞”成为捷径,反而会扭曲内容创作的初衷。正如传播学者麦克卢汉所言:“媒介即信息”,当人们过度关注点赞数的数量而非内容质量时,社交媒体的连接价值正在被异化。

选择“好同学赞赞网”的刷赞服务,用户往往低估了潜在风险。首先是账号安全风险:为完成点赞任务,用户需授权平台访问账号权限,部分服务甚至会索要密码,导致账号被盗用或信息泄露。其次是数据反噬风险:虚假点赞一旦被平台识别,不仅数据清零,还可能被标记为“异常账号”,影响后续的内容分发。更深远的影响在于对内容生态的破坏——当劣质内容可通过刷赞获得流量,优质内容反而被淹没,最终导致用户对社交媒体的信任度下降。某社交平台内部人士表示:“我们每年清理的虚假点赞数据超过10亿条,但这背后是无数被误导的用户和被污染的内容生态。”

真正有效的“点赞数提升”,从来不是依赖刷赞服务,而是回归内容创作的本质:精准定位目标受众、提供有价值的信息或情感共鸣、构建真实的用户互动。例如,知识类博主通过深度干货引发用户主动点赞分享,商家通过用户共创活动激发参与热情,学生群体通过真实的生活记录获得朋友共鸣。这些“自然点赞”或许增长缓慢,但每一个点赞都代表着真实的认同与连接,这才是社交媒体价值的真正体现。正如一位百万粉丝博主所言:“我从不追求点赞数的峰值,而是珍惜每一条评论背后的真实用户——他们才是我持续创作的动力。”

当“好同学赞赞网”们用“快速提升点赞数”的承诺吸引眼球时,我们更需要清醒认识到:社交媒体的终极逻辑不是数字竞赛,而是价值传递。刷赞或许能带来短暂的数字狂欢,但唯有真实的内容、真诚的互动,才能让点赞数成为内容的“勋章”而非“泡沫”。与其在虚假数据的迷宫中徘徊,不如沉下心打磨内容——毕竟,能真正“提升点赞数”的,从来不是服务,而是人心。