在社交媒体流量竞争白热化的当下,部分用户试图通过“下载cookies”模拟用户行为以实现内容快速刷赞,却往往因忽视安全边界导致账号风险。这种操作看似是“捷径”,实则暗藏合规隐患与技术漏洞。要真正理解“如何安全下载cookies以刷赞社交媒体内容”,需先剥离技术表象,回归安全本质:合规性、隐私保护与可持续性,三者缺一不可。

一、cookies:社交媒体互动的“数字身份凭证”

在技术层面,cookies是服务器存储在用户终端的文本数据,记录着登录状态、用户偏好、行为轨迹等信息。在社交媒体场景中,cookies相当于用户的“数字身份证”——它帮助平台识别“你是不是你”,确保互动行为的真实性。部分用户通过下载cookies(如浏览器插件导出、第三方工具抓取)试图复制他人身份,模拟真实用户点赞,本质是利用cookies的“身份认证”功能绕过平台检测。

然而,这种操作早已脱离“技术中性”范畴。社交媒体平台的核心逻辑是“真实用户驱动”,任何试图通过cookies伪造身份的行为,本质上是对平台信任机制的破坏。更关键的是,cookies的“非独占性”使其成为高危风险点:一旦下载的cookies泄露,可能导致账号被盗、隐私数据曝光,甚至引发法律纠纷。

二、安全边界:合规获取是“刷赞”的前提

“安全下载cookies”的核心矛盾,在于“技术可行性”与“平台合规性”的冲突。当前主流社交媒体平台(如微博、抖音、小红书等)均通过《用户协议》明确禁止“使用自动化工具、第三方软件或模拟技术进行虚假互动”。这意味着,无论是“下载他人cookies”还是“导出自身cookies用于批量操作”,均属于违规行为。

从技术风险看,所谓的“安全下载cookies”工具往往暗藏木马或后门。用户在安装这类插件或软件时,可能被窃取本地cookies、密码、支付信息等敏感数据。2023年某安全机构报告显示,超过60%的“刷赞工具”会恶意收集用户cookies,并在暗网交易,导致批量账号被盗。可见,脱离合规的“下载cookies”操作,所谓“安全”只是自欺欺人。

三、平台反制:异常检测让“刷赞”难逃法眼

社交媒体平台早已构建起“行为+数据+AI”的三重反制体系,专门识别虚假互动。以点赞行为为例,平台会综合分析:点赞频率(如1分钟内点赞50条内容)、时段分布(凌晨3点集中点赞)、内容关联性(对完全不感兴趣的内容频繁点赞)、设备指纹(多账号同IP操作)等异常信号。

即便通过cookies“模拟”了用户身份,也无法绕过这些行为逻辑检测。例如,某平台算法通过“用户画像-内容标签-互动行为”的三角校验,发现某账号的点赞内容与其历史兴趣标签完全不符,即使cookies“看起来真实”,仍会被判定为异常并触发限流机制。更严重的是,多次违规可能导致账号永久封禁,前期积累的粉丝与内容价值瞬间归零。

四、替代路径:以“真实价值”实现安全互动

与其冒险“下载cookies刷赞”,不如回归社交媒体内容创作的本质——价值输出。从长期看,安全的“点赞增长”从来不是技术操作的结果,而是内容与用户需求的精准匹配。

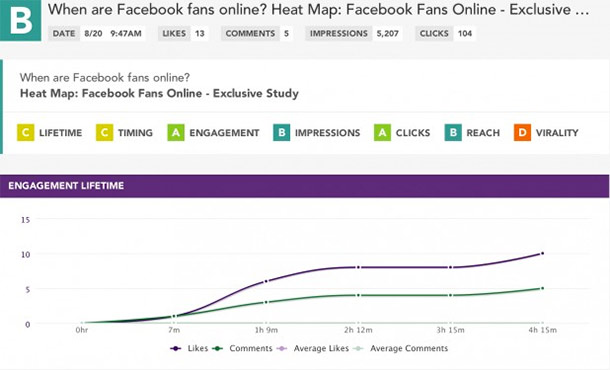

合规的数据工具可作为辅助:如平台官方提供的“内容分析API”,可帮助创作者了解粉丝活跃时段、兴趣标签,从而优化发布策略;或使用社交媒体管理工具(如Hootsuite、Buffer)的“互动排期”功能,在粉丝活跃时段自然引导点赞。这些工具通过官方授权获取数据,既合规又能提升互动效率。

内容优化才是核心:例如,针对“宠物”标签内容,可通过真实场景拍摄(如宠物日常互动)、热点结合(如节日主题创意)、用户参与(如发起“萌宠故事”征集)等方式,激发用户自发点赞。这种“真实互动”不仅安全,还能沉淀精准粉丝,实现账号的长期价值。

在社交媒体生态中,“安全”从来不是孤立的技术概念,而是对平台规则、用户信任与数字伦理的综合考量。试图通过“下载cookies”刷赞,本质是走了一条“短期利益-长期风险”的歧路。真正安全的社交媒体互动,始于对合规的敬畏,终于对内容的深耕——当每一份点赞都承载着真实的认可与价值,账号的“流量”才能转化为“留量”,这才是数字时代最可持续的“安全密码”。