刷赞刷转发已成为微博内容生态的“隐形毒瘤”,当一条普通博文的点赞量在短时间内突破十万,而评论却寥寥无几,当转发列表充斥着重复的文案与无意义符号,这种“数据泡沫”不仅扭曲了内容价值的判断,更让真实创作者的努力被稀释。作为用户,我们不仅是内容的消费者,更是平台秩序的守护者,掌握如何举报微博刷赞和刷转发,不仅是维护自身权益的技能,更是对网络真实性的主动捍卫。

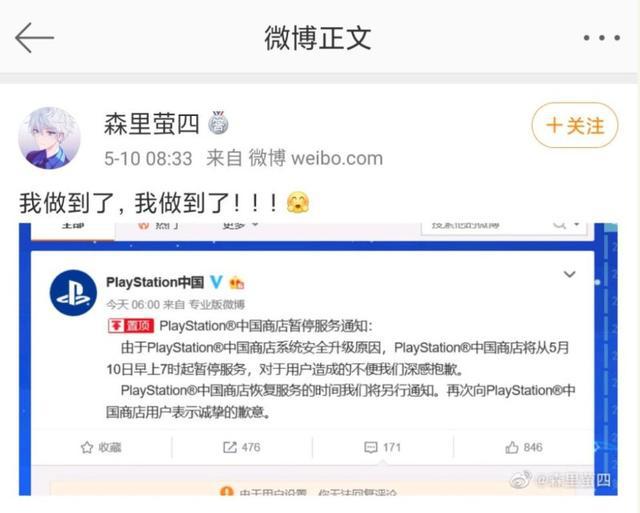

刷赞刷转发的本质是虚假流量操作,其背后往往涉及黑色产业链:通过“养号”平台批量注册虚假账号,利用自动化脚本实现“一键刷赞”,或组织水军进行人工转发。这些行为直接违反了《微博社区公约》中“禁止通过不正当手段提升内容影响力”的条款,属于典型的“虚假流量”违规。识别这类内容并不难:异常的数据增长曲线(如短时间内从0到10万+点赞)、账号特征高度集中(新注册、无头像、无动态)、转发内容高度雷同(复制粘贴的文案、固定格式的话题标签),这些都是判断刷量的重要依据。明确哪些行为属于违规,是有效举报的前提——无论是个人账号的恶意刷量,还是MCN机构组织的规模化控评,均在举报范围内。

掌握具体的举报路径,是让举报落地的基础。微博为用户提供了多入口举报机制,针对不同场景可灵活选择。若发现某条微博存在刷赞刷转发问题,可直接点击博文右上角的“...”按钮,在弹出的菜单中选择“举报”,进入举报页面后,需精准选择违规类型。在“内容质量”分类下,找到“虚假流量”选项,这是专门针对刷赞、刷转发、刷评论等行为的举报入口。若涉及账号长期从事刷量操作,则可进入该账号的主页,点击“关注”按钮旁的“...”,选择“举报该账号”,在“账号行为”中勾选“发布虚假/垃圾信息”或“恶意营销”,并补充说明其刷量行为的具体表现(如“该账号近期多条博文点赞量异常,疑似机器刷量”)。

举报时提供详实的细节,能显著提高处理效率。平台审核团队日均需处理海量举报,模糊的描述(如“这条是刷的”)可能被判定为无效举报。正确的做法是:截图保存异常数据(如点赞时间分布、转发列表),记录账号特征(如注册时间、最近一条动态内容),甚至可描述刷量的规律(如“每10分钟新增1万点赞,集中在凌晨时段”)。若涉及大规模刷量事件(如明星粉丝控评、商业推广刷量),可附加相关证据链(如刷量交易记录、水军群聊截图),这些细节能让审核人员快速定位问题。值得注意的是,举报需基于事实,避免主观臆断或恶意举报,否则可能违反平台规则,导致自身账号受限。

举报后的处理与反馈,是用户权益的重要保障。微博对举报实行“分级审核”机制:普通举报通常在1-3个工作日内完成处理,重大违规(如涉及黑产团伙)会启动专项核查。审核通过后,违规内容将被删除、限流,涉事账号可能被禁言、封禁,甚至纳入平台黑名单。用户可在“举报记录”中查看处理进度,若对结果有异议,可申请复核。近年来,微博持续升级技术识别能力,通过AI算法监测异常数据波动(如点赞量与阅读量严重背离、转发账号间的高关联性),结合用户举报,已形成“技术筛查+人工复核”的双轨治理模式。2023年数据显示,微博通过用户举报处理的虚假流量内容同比提升42%,这印证了用户监督在生态治理中的关键作用。

举报刷赞刷转发,本质上是对“内容价值”的捍卫。在流量至上的互联网环境,虚假数据不仅误导用户决策(如因高赞误信虚假推荐),更对真实创作者造成不公——当劣质内容靠刷量占据热搜,优质原创却被淹没,平台生态将陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。每个用户的举报,都是对真实声音的投票。当我们主动举报一条刷量微博,不仅是在维护自身的信息获取权,更是在为千万创作者争取公平竞争的机会。这种“人人参与”的监督意识,正是平台健康发展的根基。

刷赞刷转发的治理,从来不是平台单方面的责任,而是需要用户、创作者、平台共同构建的“防护网”。作为用户,我们既要掌握举报方法,更要树立“拒绝虚假流量”的意识——不参与刷量、不传播刷量内容,从源头减少需求。当每个用户都能成为生态的“净化器”,微博才能回归“记录真实生活、传递有价值信息”的初心。举报,从来不是一次简单的操作,而是我们对网络空间的共同承诺:让真实被看见,让努力不被辜负。