2016年QQ群批量刷赞软件的兴起与使用逻辑,本质上是社交平台发展中期数据价值被过度追逐的产物。当时QQ群作为兼具社交与营销功能的场景,群内动态、空间内容的点赞数成为衡量内容热度与账号影响力的重要指标,催生了通过技术手段快速提升点赞数据的需求。这类软件并非简单的“一键操作”,而是通过模拟用户行为、规避平台风控机制,实现多账号协同点赞的复杂工具,其使用方法背后暗藏着对平台规则、用户心理和技术边界的多重试探。

一、2016年QQ群生态与批量刷赞软件的应用背景

2016年正值QQ群功能活跃期,社群营销、微商推广、内容引流等行为在群内密集爆发。商家需要通过高点赞内容营造“热门”假象以驱动用户决策,个人用户则依赖点赞数据提升账号权重,获得更多曝光机会。然而人工点赞效率低下且成本高昂,批量刷赞软件因此成为“捷径”。这类工具通常以插件或独立程序形式存在,支持导入QQ群成员列表、设置点赞频率与内容类型,通过模拟客户端请求实现短时间内对指定群内动态、空间说说进行批量点赞。其核心价值在于“效率”——将原本需要数小时的人工操作压缩至几分钟完成,满足了对数据指标的即时追求。

二、批量刷赞软件的使用逻辑与技术实现

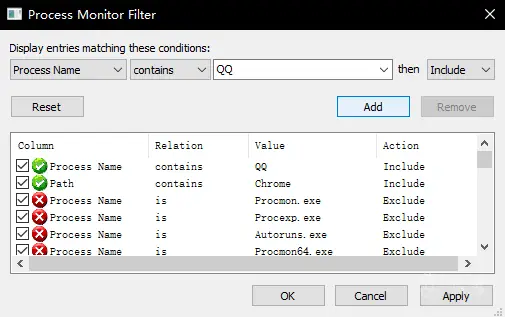

从技术层面看,2016年QQ群批量刷赞软件的使用逻辑主要围绕“模拟真实用户行为”展开。首先,用户需配置多账号矩阵,通常使用“小号”作为主力,避免主账号因频繁操作被风控。其次,软件通过代理IP池切换登录地址,规避腾讯对异常登录的检测,当时部分工具甚至支持模拟不同地区、不同设备的登录特征,进一步降低识别风险。最后,点赞频率的设置是关键,若同时触发大量账号对同一内容点赞,易被平台判定为作弊,因此软件会随机化点赞间隔(如3-10秒一次)、分散目标内容,模拟自然用户的浏览节奏。

使用过程中,用户需先导入待操作的QQ群ID或成员账号,筛选需要点赞的内容类型(如群文件、群动态、空间说说),再设置点赞总量与执行时间。部分高级工具还支持“互动链”功能,即点赞后自动添加评论或转发,形成“点赞-评论-转发”的虚假互动闭环,增强数据真实性。值得注意的是,这类软件的使用门槛较低,无需编程基础,界面多为可视化操作,导致其在普通用户与中小商家中快速扩散。

三、短期价值与长期局限:数据造假的双刃剑

批量刷赞软件在2016年的流行,源于其满足了对“即时数据”的功利性需求。对微商而言,高点赞的产品动态能提升群内信任度,促进转化;对社群运营者,高互动数据可吸引新成员加入,形成“滚雪球”效应;甚至普通用户也通过刷赞满足虚荣心,获得社交认同。然而,这种“捷径”的代价是数据真实性的崩塌:当群内充斥着虚假点赞内容,真正优质的内容反而因数据不够“亮眼”被淹没,用户逐渐对点赞数据失去信任,社群生态陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

更深层的局限在于平台规则的持续收紧。2016年后,腾讯逐步升级QQ群的反作弊系统,通过行为分析(如点赞轨迹异常、账号关联性检测)、数据波动监控(如短时间内点赞量激增)等技术手段,批量刷赞软件的生存空间被大幅压缩。使用轻则导致账号被限权(如禁止点赞、封禁群聊),重则面临封号风险,而虚假数据带来的短期流量红利,最终无法转化为可持续的商业价值。

四、从工具到反思:社交数据真实性的回归

2016年QQ群批量刷赞软件的兴衰,本质上是社交平台从“数据至上”向“价值至上”转型的缩影。当用户意识到“点赞数≠真实影响力”,当平台通过算法推荐优质内容而非单纯依赖互动数据,刷赞软件的功利性价值便迅速瓦解。这一过程揭示了社交生态的核心规律:真实互动才是社群活力的源泉,任何试图通过技术手段伪造数据的行为,终将被用户理性与平台规则所淘汰。

如今回看,2016年的批量刷赞现象更像一场“数据泡沫实验”,它警示我们:在数字化社交中,短期数据造假或许能获得虚假繁荣,但长期信任的建立,只能依靠真实的内容价值与健康的互动生态。对于用户而言,与其沉迷于“刷赞”的数字游戏,不如深耕内容质量,用真实的互动连接他人——这或许才是2016年那段历史留给我们的最宝贵启示。