在社交媒体竞争白热化的当下,流量与互动数据成为衡量内容价值的核心指标,而Python凭借其强大的自动化能力,催生了各类“刷赞工具”——通过模拟用户行为实现点赞量快速提升的技术手段。这类工具虽能短期内美化账号数据,但其背后涉及的技术逻辑、合规边界与实际价值,却远比“一键刷赞”的表象复杂。深入理解Python刷赞工具的使用逻辑与风险,才能在数字化浪潮中规避陷阱,实现真正的长效增长。

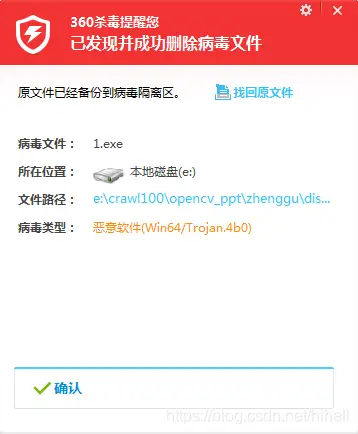

Python刷赞工具的核心技术实现,本质是对社交媒体平台交互逻辑的逆向工程与自动化复刻。其基础通常依赖于Python的requests库模拟HTTP请求,或借助Selenium、Playwright等工具操控浏览器内核,实现用户登录、内容浏览、点击点赞等全流程自动化。例如,针对某短视频平台的刷赞脚本,开发者需先通过抓包工具分析点赞接口的请求参数(如用户Token、内容ID、设备指纹等),再编写代码构造符合平台规则的请求头与请求体,最后结合IP代理池与浏览器特征标识池,规避平台的反爬虫检测。部分高级工具还会集成机器学习算法,通过模拟真实用户的停留时长、滚动路径、点赞间隔等行为特征,进一步降低被识别为“机器行为”的概率。这种技术路径虽看似精密,却始终面临平台算法升级的动态对抗——当平台引入行为序列分析、设备关联识别等技术时,原有脚本便需迭代重构,形成“道高一尺,魔高一丈”的技术博弈。

从应用场景看,Python刷赞工具的价值边界高度依赖使用者的真实需求与目标。对于电商从业者而言,高赞商品页可能提升搜索权重,吸引自然流量;对于内容创作者,初始点赞数据能形成“社交证明”,激发后续用户的互动意愿;甚至部分企业会通过刷赞制造“爆款假象”,短期内拉动品牌曝光。然而,这种数据造假的“速效药”往往伴随隐性代价:虚假互动无法沉淀真实用户粘性,转化率远低于自然流量;平台一旦识别异常行为,轻则限流、降权,重则封禁账号;更严重的是,当刷赞行为涉及虚假宣传时,还可能触碰《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》的红线。某MCN机构曾因使用Python工具为网红账号批量刷赞,被平台处以百万级罚款,其合作账号的粉丝信任度也一落千丈——这印证了一个基本逻辑:数据泡沫终将破裂,唯有真实内容才能构建可持续的竞争力。

合规与伦理层面的挑战,是Python刷赞工具不可回避的硬伤。社交媒体平台的服务协议中,几乎均明确禁止使用自动化工具刷取互动数据,这一规定既是对平台生态公平性的保护,也是对用户知情权的尊重。从技术角度看,刷赞工具的运行往往需要获取用户账号的登录凭证,存在数据泄露风险;从社会影响看,泛滥的虚假数据会扭曲内容评价体系,劣币驱逐良币,最终损害普通用户的体验。近年来,国家网信办开展的“清朗”系列专项行动中,多次将“流量造假”列为整治重点,明确要求平台对刷赞、刷量等行为进行技术溯源与严厉处置。这意味着,试图通过Python刷赞工具“走捷径”的个体或企业,不仅面临平台规则的风险,更可能触碰法律底线。技术的中立性不等于使用的正当性——当工具被用于制造虚假繁荣时,便背离了技术赋能内容创作的初衷。

理性看待Python刷赞工具,需回归“长效运营”的本质。与其投入精力钻研脚本对抗,不如将技术能力用于合规的内容优化与用户运营。例如,通过Python爬取平台热门内容的标题、标签、发布时间等数据,分析爆款规律,优化自身内容选题;利用自动化工具实现评论关键词监测、粉丝私信自动回复等,提升用户互动效率;或结合数据分析工具,精准定位目标用户群体,通过精细化运营提升真实点赞率。某知识类博主曾尝试用Python脚本刷赞,却因数据异常遭遇限流;转而通过数据分析发现粉丝对“职场干货”类内容的互动偏好后,调整内容方向,三个月内自然点赞量增长10倍,粉丝转化率提升5倍——这一案例印证了:技术的价值不在于制造虚假繁荣,而在于为真实内容创造更高效的传播路径。

Python刷赞工具的出现,本质是社交媒体竞争焦虑与流量崇拜的产物。它像一面镜子,映照出数字时代对“数据”的过度迷恋,也警示我们:任何脱离真实价值的技术操作,终将被市场与规则淘汰。对于内容创作者与运营者而言,与其在数据泡沫中寻求短暂满足,不如沉下心打磨内容质量、深耕用户关系——唯有如此,才能在瞬息万变的社交媒体生态中,构建真正不可替代的竞争力。技术是中立的,但使用技术的人必须心怀敬畏:当数据回归真实,流量才能转化为可持续的价值。