在社交平台互动数据日益成为个人影响力与商业价值量化指标的今天,QQ空间作为国内早期重要的社交阵地,其动态点赞量仍被不少用户视为社交活跃度的直观体现。围绕“如何使用QQ空间刷赞软件”的讨论,本质上反映了用户对社交认同的即时需求,但这类工具的运作逻辑与潜在风险,远比“一键刷赞”的表面操作更值得深入剖析。

要理解QQ空间刷赞软件的使用逻辑,需先明确其技术本质。这类软件通常分为“客户端工具”与“网页脚本”两类:前者通过模拟手机操作环境(如安卓模拟器),利用自动化脚本实现批量点赞;后者则通过非官方API接口调用,直接向服务器发送点赞请求。部分“高级工具”还会结合IP代理池与设备指纹伪造技术,试图规避平台的异常行为检测机制。值得注意的是,这类软件往往以“免费试用”吸引用户,实则通过植入恶意代码或窃取账号权限牟利,所谓“安全刷赞”不过是技术层面的障眼法。

用户选择使用QQ空间刷赞软件的动机,往往与特定的社交场景强相关。个人用户中,学生群体占比较高——他们通过刷赞提升动态热度,以获得同龄人的关注与认同;职场新人则可能利用高赞营造“社交达人”形象,快速融入圈子。商业用户的需求更为明确:微商、自媒体账号通过刷赞制造“爆款”假象,吸引真实用户点击,进而提升商品转化率或粉丝粘性。这种“数据包装”行为背后,是社交平台算法对“高互动内容”的流量倾斜机制——点赞量越高,动态越可能被推荐至“热门广场”,形成“数据-流量-更多数据”的正循环。然而,这种依赖外部工具的“捷径”,本质上是对社交规则的反噬。

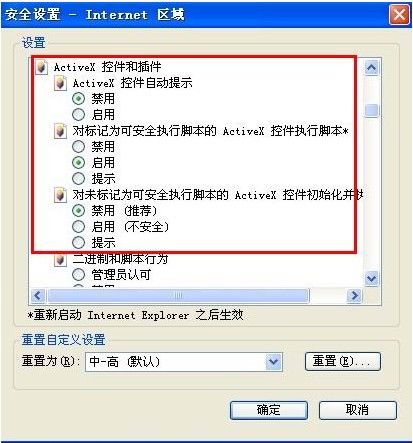

若抛开风险不谈,单从操作层面解析“如何使用QQ空间刷赞软件”,流程大致可分为三步:首先是工具获取与安装,用户需从非官方渠道下载软件,部分工具需开启“开发者模式”或“无障碍服务”权限,这为后续账号安全埋下隐患;其次是账号配置,软件通常要求登录QQ账号并读取好友列表、动态权限,甚至部分工具会诱导用户完成“任务”(如关注指定账号)以“解锁刷赞功能”;最后是目标设定与执行,用户可按“好友动态”“热门动态”或“指定用户”筛选目标,设置点赞速度(如每分钟10次)与总量(如1000赞),软件便开始自动化操作。但值得注意的是,多数工具在宣传时会强调“防封机制”,却刻意隐瞒平台风控系统的升级——当前QQ已通过行为序列分析(如短时间内异地登录、异常点击频率)、用户举报多维度识别刷赞行为,一旦触发风控,轻则动态点赞数清零,重则账号永久封禁。

比账号封禁更严峻的,是数据隐私与财产安全风险。2023年某安全机构报告显示,超70%的免费刷赞软件会恶意收集用户通讯录、聊天记录,甚至通过键盘记录器窃取支付密码。这类软件在运行时,会在后台偷偷订阅付费服务、发送诈骗短信,或利用用户账号实施“刷单”“引流”等违规操作。曾有用户因使用某款“QQ空间刷赞神器”,导致整个QQ账号被盗,不仅社交关系网被恶意利用,还绑定的银行卡遭遇盗刷——这并非个例,而是刷赞软件背后黑色产业链的典型运作模式:以“免费工具”为饵,收割用户数据与财产。

面对这些风险,部分用户仍抱有侥幸心理,认为“小心使用就能规避”。但事实是,社交平台的风控系统已具备“行为画像”能力:通过分析用户平时的点赞频率(如日均5次 vs 突然激增至500次)、互动对象(长期不互动的好友突然密集点赞)、设备环境(同一IP下多个账号同时操作)等数据,可精准识别异常行为。即便是人工刷赞(如雇佣“水军”),也难以完全模拟真实用户的互动模式——比如真实用户点赞后通常会浏览动态内容,而软件或水军往往只点赞即离开,这种“无意义互动”会被算法判定为低质量行为,反而损害账号权重。

与其依赖高风险的刷赞软件,不如回归社交本质——用优质内容与真诚互动自然吸引点赞。例如,在QQ空间发布原创图文、生活感悟或行业干货时,可适当使用平台提供的“话题标签”“@好友”功能,增加内容曝光度;主动为好友动态点赞评论,建立双向社交连接;对于商业账号,则可通过“动态抽奖”“用户故事征集”等活动,激发真实用户的参与热情。这些方法虽无法实现“一夜千赞”的夸张效果,但积累的每一份点赞都来自真实互动,既能提升账号可信度,又能构建健康的社交生态。

归根结底,“如何使用QQ空间刷赞软件”的答案,不应停留在技术操作的层面,而需回归社交的本质——真实连接与价值共鸣。与其依赖工具制造虚假繁荣,不如深耕内容质量与真诚互动,让每一份点赞都成为社交认同的珍贵注脚。毕竟,社交平台的价值从不是数据的堆砌,而是人与人之间温度的传递。