在社交媒体流量竞争白热化的当下,点赞数作为内容传播的核心指标之一,直接关系到账号权重与商业价值。部分运营者为快速提升数据,开始尝试通过小号矩阵配合自动化刷赞软件实现“点赞量增长”,这种操作虽能短期内制造虚假繁荣,却暗藏多重风险。本文将从技术逻辑、行业影响与合规路径三个维度,深入剖析“如何使用小号帮大号刷赞的软件来提升点赞数”这一现象背后的本质。

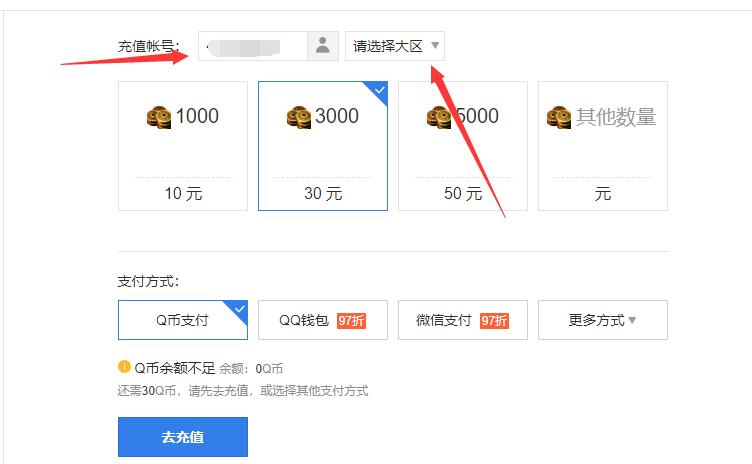

小号作为辅助账号,通常通过批量注册或购买闲置账号形成“账号池”,每个小号需完成基础资料完善、养号操作(如浏览、点赞正常内容)以降低平台识别风险;刷赞软件则通过模拟真人操作(如随机间隔点击、跳转不同页面)向大号内容批量发送点赞请求,部分高级软件甚至支持多设备协同、IP地址轮换,试图规避平台风控系统。这种“账号池+自动化工具”的组合,本质是通过技术手段伪造用户行为数据,其核心逻辑在于利用平台算法对“点赞”这一基础互动行为的权重偏好,实现大号点赞数的几何级增长。从操作流程看,用户需先配置小号与大号的关联关系(如互关、同IP登录),再设置刷赞软件的参数(如每日点赞上限、时间分布),启动后软件即可自动执行任务,全程无需人工干预。这种“半自动化”模式,使得不具备技术能力的运营者也能快速上手,但也埋下了数据异常的隐患。

从表面看,这种操作能快速满足账号“数据达标”的需求——无论是品牌方考核、平台流量倾斜还是用户从众心理,高点赞数都能带来即时性收益。但深入分析,其价值泡沫远大于实际意义:首先,平台反作弊系统已能识别“非自然点赞行为”,如短时间内集中点赞、小号与大号IP关联异常、点赞后无其他互动(评论、转发)等,轻则限流,重则直接封禁账号;其次,虚假数据会误导运营策略,基于虚假点赞分析用户偏好,可能导致内容创作方向偏离真实需求;更重要的是,这种行为破坏了社交媒体的公平竞争环境,优质内容因数据造假被淹没,长此以往将损害用户对平台的信任。某MCN机构曾因大规模使用小号刷赞,导致旗下20多个账号被平台永久封禁,商业合作戛然而止——这印证了“数据造假一时爽,火葬场里泪两行”的行业教训。

随着AI技术的普及,平台反作弊已从单一规则检测升级为“行为序列+设备指纹+用户画像”的多维度模型。例如,某短视频平台会记录用户从进入APP到点赞的完整行为路径(如浏览时长、滑动速度、是否观看完整视频),若小号点赞行为呈现“无浏览直接点赞”“同一设备短时间内切换多个账号点赞”等异常模式,系统会自动标记为可疑数据;同时,平台通过设备指纹技术(如硬件ID、浏览器特征)关联同一设备下的多账号,一旦发现小号与大号存在设备关联,会直接判定为刷赞并处罚。此外,用户举报机制也在强化,真实用户对“异常高赞但低互动”内容的举报,会进一步触发人工审核,使刷赞操作的风险倍增。据某平台风控团队透露,2023年通过AI模型识别的刷赞行为较2022年增长了300%,这意味着传统“小号+软件”的刷赞模式已越来越难逃“法眼”。

真正可持续的点赞数提升,应回归内容本质与用户运营。首先,深耕垂直领域内容,通过解决用户痛点(如实用教程、行业洞察)激发自然点赞;其次,建立社群互动机制,如在粉丝群发起“优质内容点赞活动”,鼓励用户真实互动;再者,善用平台工具,如“话题挑战”“合拍功能”,借助平台流量入口扩大内容曝光,吸引自然点赞。某教育类账号通过每周发布“用户提问解答”短视频,评论区引导用户“点赞收藏有用内容”,三个月内自然点赞量增长200%,且粉丝粘性显著提升——这印证了“内容为王”的底层逻辑,也规避了刷赞操作的合规风险。

社交媒体的本质是连接人与内容,而非数据的虚假繁荣。小号与刷赞软件或许能带来一时的数据光鲜,但唯有尊重平台规则、深耕内容价值、维护用户信任,才能实现账号的长期健康发展。对于运营者而言,与其在灰色地带冒险,不如将精力投入真实用户需求的挖掘——毕竟,能引发用户自发点赞的,从来不是冰冷的数字,而是触动人心的内容。