下班还坚持学习做副业的人,每天的时间到底是怎么挤出来的?

当时钟的指针划过下午六点,办公室里的人潮如退潮般散去,一天的工作宣告结束。对于大多数职场人而言,这意味着回归家庭、享受晚餐、投入娱乐的休息时间。然而,在城市的另一端,总有那么一群人,他们的“第二个班次”才刚刚拉开序幕。他们或许是深夜还在敲击代码的程序员,或许是地铁里仍在浏览设计案例的策划,或许是与国外客户进行视频会议的自由撰稿人。他们共同的身份,是下班后坚持学习与开拓副业的“时间炼金术士”。他们并非拥有超能力,也不是从不疲倦的机器人,他们的秘密,在于一套截然不同的时间哲学与操作系统。

时间的真相:不是“挤”出来的,而是“创造”出来的

我们常常陷入一个认知误区:时间是恒定的容器,我们只能从中“挤压”出多余的部分。这种思维模式本身就设下了局限,因为它预设了“主业”占据了容器的绝大部分,“副业”只能在可怜的边角料中苟延残喘。然而,真正高效的时间管理者明白,时间的价值并非由其长度决定,而是由其密度和产出决定。他们做的不是“挤时间”,而是通过改变行为模式和思维方式,凭空“创造”出高质量的时间单元。这背后是一场深刻的认知革命:从“时间的消费者”转变为“时间的创造者”。消费时间是被动的,比如漫无目的地刷短视频;创造时间是主动的,比如将通勤的三十分钟转化为一次知识输入。这种转变,是所有上班族时间管理技巧的基石。你必须首先坚信,你拥有的时间比你想象的要多,它只是散落在不经意的角落,等待被你发现和重塑。

构建个人时间操作系统:从碎片化整合到深度工作

有了心态的铺垫,接下来需要的是一套可执行的战术体系。这并非简单地罗列待办事项,而是要构建一个属于你自己的“个人时间操作系统”。这个系统包含两大核心模块:碎片化时间的利用和深度工作的保障。

利用碎片化时间搞副业,是这个系统中最显性的一环。现代人的一天充满了大量碎片化场景:等电梯、排队买咖啡、通勤路上、午休间隙。这些时间单元通常只有5到30分钟,看似无足轻重,但累积起来却是一笔惊人的财富。关键在于,如何将这些时间的“边角料”炼成黄金?答案是“场景化任务匹配”。你需要为你的副业项目建立一个任务库,并将这些任务按照所需时间、环境依赖和精力要求进行分类。例如,在嘈杂的地铁上,你可以戴上降噪耳机,听一节行业播客或录播课,完成知识积累;在午休时,你可以用手机回复几封重要的合作邮件,或用备忘录记下灵感;在排队等候时,你可以浏览几个优秀竞品的页面,进行市场分析。这种将具体任务与具体场景精准匹配的能力,能让你在不影响主业和正常生活的前提下,悄无声息地推进副业进程。

然而,碎片化时间只能用于处理浅层、机械性的任务,副业的核心突破,例如创作一个完整课程、开发一个核心功能模块、撰写一篇深度分析文章,必须依赖于“深度工作”。深度工作指的是在无干扰的状态下进行专注的职业活动,使个人的认知能力达到极限。对于下班后的时间而言,这尤为奢侈但也至关重要。因此,你的时间操作系统中必须有“神圣时间块”的设定。这可能是在每天下班后的9点到11点,也可能是周末的某个半天。在这段时间里,你必须为自己创造一个绝对专注的结界:手机调至静音或开启飞行模式,告知家人或室友勿扰,关闭所有与工作无关的网页和应用。这不仅仅是为了完成任务,更是为了训练大脑进入高度专注的状态,在这种状态下,你的创造力和解决问题的效率将呈指数级增长。碎片化时间负责“维持”与“填充”,深度工作时间负责“突破”与“创造”,二者相辅相成,构成了副业推进的双螺旋。

工具赋能与环境设计:让效率成为一种本能

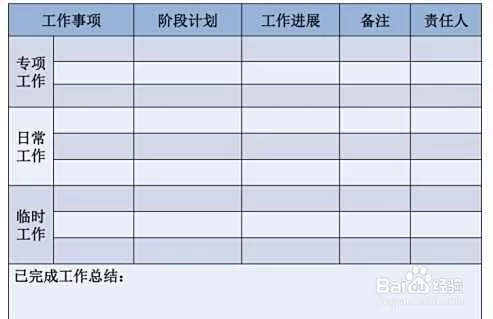

优秀的系统需要精良的工具来支撑。但切记,工具是为人服务的,而非让人沦为工具的奴隶。在工具选择上,秉持“少而精”的原则。一款强大的笔记软件(如Notion、Obsidian)可以作为你的副业“中央大脑”,用于项目管理、资料收集、灵感记录和进度追踪。一款轻便的待办事项应用(如Todoist、TickTick)则可以帮助你分解任务,明确每日焦点。而一个习惯追踪App(如Habit)则能从行为心理学的层面,帮助你持续巩固新的时间管理习惯。

比数字工具更重要的,是环境设计。你的意志力是有限的,与其每天消耗心力去抵抗诱惑,不如从一开始就移除诱惑。如果你计划在晚上学习,那么就把书桌整理得干净整洁,只放上必要的书籍和设备,把手机物理隔离到另一个房间。如果你喜欢在咖啡馆工作,那就固定去几家氛围适合、网络稳定的店,让环境本身成为进入工作状态的“扳机”。这种对环境的主动塑造,是在为你的高效工作铺设“轨道”,一旦进入轨道,你便能以最小的阻力,自然地滑向目标状态。

平衡的艺术:在个人成长与副业之间寻求动态和谐

追求副业的过程,本质上是一场个人成长与副业平衡的马拉松,而非百米冲刺。许多人在初期热情高涨,过度透支精力,导致主业表现下滑,健康状况告急,最终不得不放弃。这并非时间管理的问题,而是能量管理和期望管理的问题。你必须认识到,副业不是生活的全部,它的最终目的应该是服务于更美好、更充盈的人生,而不是摧毁它。

因此,你需要建立一种“战略性休整”的意识。每周或每两周,刻意安排完全不碰副业的时间,用于彻底放松、社交或从事与工作无关的爱好。这不仅是为了恢复精力,更是为了跳出细节,审视全局,获得新的视角和灵感。同时,要积极寻找副业与主业之间的协同效应。你的副业技能能否反哺主业,让你在职场中更具竞争力?你的主业经验能否为副业提供独特的资源和视角?当两者形成正向循环时,你便不再是简单地分配时间,而是在构建一个相互赋能的个人成长生态系统。

最终,那些成功驾驭了八小时之外时间的人们,他们最大的收获或许并非仅仅是增加的收入,而是在这个过程中重新定义了自我。他们发现,当自己主动掌控时间,去创造、去学习、去连接更广阔的世界时,那种由内而外生发出的掌控感和成就感,是任何被动娱乐都无法比拟的。时间,对于他们而言,不再是流逝的沙漏,而是可以雕琢的璞玉。你投入的每一分钟,不仅仅是在构建一个副业,更是在塑造一个更加自主、更加坚韧、更加完整的自己。这,或许才是时间炼金术的终极奥秘。