下雨声音能做副业吗?白噪音5小时雨声助眠赚钱靠谱不?

在数字内容经济蓬勃发展的当下,将“下雨声音能做副业吗”这个问题抛出,得到的答案远比想象中更为肯定。这并非空穴来风的投机,而是锚定在现代人普遍存在的焦虑、失眠与专注力缺失等痛点之上的精准需求。雨声,这一源于自然的声学现象,凭借其非侵入性的频谱特征与心理暗示效应,已然构建起一个庞大的“听觉避风港”市场。将这无形的声波转化为有形的收入,其商业逻辑的核心在于提供一种情绪价值与功能价值高度统一的体验产品。它看似门槛低廉,实则暗藏着从内容创作、版权规避到市场运营的完整产业链条。想要在这片“声学蓝海”中分一杯羹,需要系统性的认知与精细化的操作,绝非简单地录制一段音频便可高枕无忧。

雨声白噪音的市场价值与用户画像

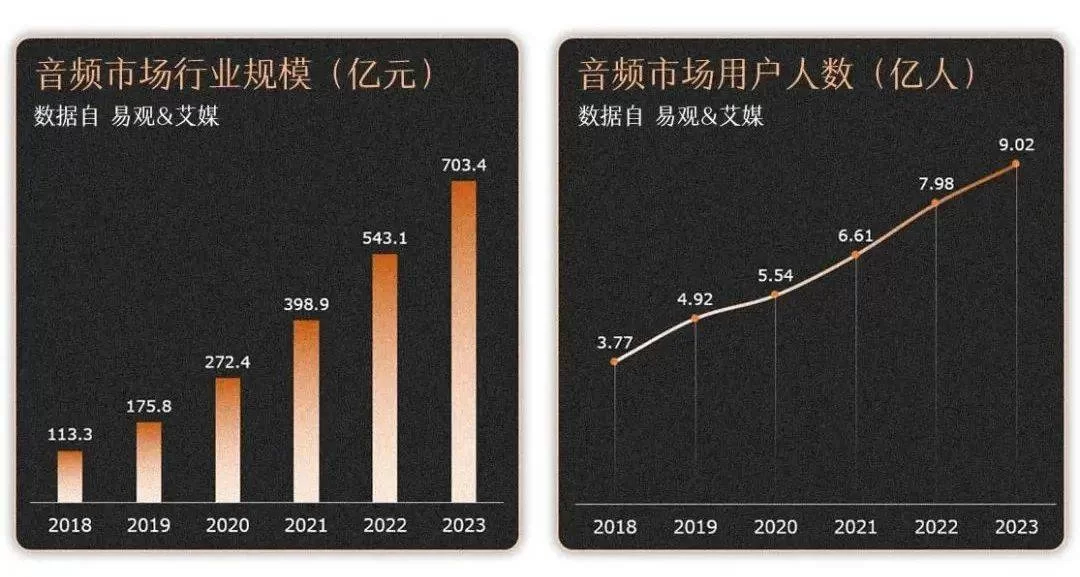

要理解其变现潜力,首先要洞察其背后的驱动力。现代都市生活的快节奏与高压力,使得高质量的睡眠成为稀缺资源。雨声的“白噪音”特性,能够制造一个均匀的声学屏障,有效屏蔽环境中突兀、刺耳的噪音,如车辆鸣笛、邻居谈话等,从而为大脑创造一个稳定、安全的睡眠环境。从心理学角度看,雨声还可能触发了人类进化过程中“在洞穴中躲避风雨”的安全潜意识,带来安抚与慰藉。因此,其核心用户画像极为清晰:饱受失眠困扰的都市白领、需要营造安静学习氛围的学生群体、寻求片刻放松与冥想的瑜伽爱好者,以及需要安抚婴儿情绪的新手父母。这些群体不仅规模庞大,且付费意愿强烈,他们购买的不仅仅是几小时的音频,更是对一夜好眠、片刻宁静的投资。这种需求是刚性的,且随着社会压力的持续存在而呈现出稳定增长的趋势,为“下雨声音能做副业吗”这个问题提供了坚实的市场基础。

从录制到成品:雨声音频的专业化制作流程

谈及“白噪音雨声如何制作与变现”,制作是第一步,也是决定产品品质的关键。市场上粗制滥造的雨声音频比比皆是,但真正能留住用户、实现长期变现的,一定是高品质、有特色的作品。制作途径主要有两种:实景录制与数字合成。实景录制追求真实感,对设备与环境有一定要求。一把高质量的指向性麦克风、一个防风毛衣,以及一个真正远离城市噪音的自然环境(如乡村的雨夜、林间的茅屋)是理想配置。录制时,需要捕捉雨滴落在不同介质上的声音——落在树叶上的沙沙声、敲打在铁皮屋顶上的清脆声、汇入溪流的潺潺声,这些丰富的“声学纹理”构成了作品的独特性。然而,实景录制不可控因素多,成本也相对较高。更具普适性的是数字合成。借助Audacity等免费音频编辑软件或专业的数字音频工作站(DAW),创作者可以利用高品质的雨声采样包进行“编曲”。这个过程如同烹饪,将不同类型、不同节奏的雨声样本进行叠加、混合、剪辑,并可以加入远处的雷声、室内的壁炉燃烧声、舒缓的钢琴曲等元素,创造出独一无二的听觉场景。关键在于“无缝循环”技术,即通过精确的剪辑,让一段几分钟的音频在循环播放时听不到任何接缝,从而轻松扩展至5小时甚至更长的时长,满足用户整夜播放的需求。后期处理,如均衡器(EQ)调整、压缩与降噪,则能进一步优化听感,确保声音在不同设备上都能呈现出温暖、舒适的效果。

变现矩阵:多渠道布局实现商业闭环

制作出精良的雨声音频后,“变现”便成了核心议题。其渠道呈现出多元化特征,构建一个健康的变现矩阵至关重要。首先是主流的音乐流媒体平台,如Spotify、Apple Music、网易云音乐等。通过DistroKid、TuneCore等数字发行服务商,将你的音频作品作为专辑或单曲上传,用户每次播放或下载,你都能获得相应的版税收入。虽然单次播放收益微薄,但凭借其庞大的用户基数和长尾效应,积少成多,可以形成稳定的被动收入。其次,视频平台是另一大阵地,特别是YouTube和Bilibili。将雨声音频配上静态的、富有美感的画面(如雨夜窗户、森林小屋、燃烧壁炉的特写),制作成数小时的循环视频,通过平台广告分成、频道会员、甚至观众的“充电”打赏来获得收益。这类视频的完播率和观看时长极高,非常受算法推荐机制的青睐。此外,专业的白噪音APP和心理健康平台(如Calm、Headspace)也是重要的变现渠道。它们通常会以买断或授权合作的方式,采购优质的音频内容。最后,对于拥有私域流量或品牌意识的创作者,可以考虑建立个人网站或在Etsy等电商平台直接销售高品质的音频文件(如无损格式FLAC),将利润最大化。多渠道布局不仅能分散风险,还能触及不同属性的用户群体,实现商业价值的最大化。

红线与壁垒:版权意识与差异化竞争

机遇与挑战并存。在入局之前,“雨声助眠音频版权注意事项”是必须严肃对待的法律红线。最核心的原则是:你必须拥有你所发布音频的完整版权。如果你是实景录制,那么作为录音者,你拥有该录音的版权。但如果你使用了他人的录音,哪怕只是电影、电视剧或其他YouTube视频中几秒钟的雨声片段,都可能构成侵权。同样,在使用采样包时,必须仔细阅读其授权协议,确认是否允许商业用途,以及是否需要署名。许多创作者在这个问题上栽了跟头,导致视频下架、频道被封甚至面临法律诉讼。另一个挑战是日益激烈的市场竞争。简单的雨声录音已经是一片红海,如何实现差异化是生存和发展的关键。这要求创作者在“场景化”和“品牌化”上下功夫。例如,不再笼统地发布“雨声”,而是创作“日本京都庭院的夏夜阵雨”、“阿尔卑斯山小木屋的窗外秋雨”、“带壁炉声的冬日雨夜读书”等极具画面感和沉浸感的细分场景作品。通过统一的视觉风格、持续的系列更新,逐步建立起个人品牌,培养忠实粉丝。这种从“卖声音”到“卖体验、卖场景”的转变,是构筑竞争壁垒、提升产品附加值的核心所在。

将下雨声音发展为一项副业,其内核是一项融合了艺术创作、心理学洞察与商业运营的系统工程。它考验的不仅是录制声音的技巧,更是对用户需求的深刻理解、对内容品质的极致追求,以及在法律框架内进行商业运作的智慧。这趟旅程没有捷径,成功属于那些愿意精心打磨每一个声音细节,用心构筑每一片听觉净土,并以专业和诚信行走在规则之上的人。当你的雨声能够真正成为某个失眠者深夜的慰藉、某个奋斗者专注的背景音时,它的商业价值便会自然而然地浮现,而你,也就在这方寸声波之间,开辟出了一片属于自己的、有意义的事业。