兼职劳动保障监察员能办案吗?职责和条件有哪些?

在劳动保障监察的实践中,一个普遍存在的疑问是:兼职劳动保障监察员究竟有没有权力独立办案?要准确回答这个问题,我们必须首先厘清一个核心概念——执法主体资格。根据我国《劳动保障监察条例》的明确规定,劳动保障监察的执法主体是具备法定身份的劳动保障监察员,而通常我们所说的“兼职”人员,其法定称谓更接近于“劳动保障监察协管员”。他们并非独立的执法主体,因此不具备独立办案的权限。他们的工作性质是辅助性的,是在正式监察员的指导下开展工作,其所有行为都代表并服务于整个监察执法团队,而非个人。这个定位至关重要,它决定了协管员的一切工作边界和价值所在。

那么,这些兼职监察员或者说协管员的具体职责范围究竟是什么呢?他们的工作内容构成了劳动保障监察体系中不可或缺的“毛细血管”。首先,普法宣传与政策引导是其基础职责。他们深入企业、社区,将《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规送到用人单位和劳动者身边,从源头上预防和减少劳动纠纷的发生。其次,是日常巡查与信息采集。协管员负责对网格内的用人单位进行动态摸排,建立并完善用人单位信息档案,掌握其用工、合同签订、工资支付、社保缴纳等基本情况,为正式监察员精准执法提供第一手数据支持。再者,他们承担着接待投诉与初步核查的任务。当劳动者前来咨询或投诉时,协管员会先行接待,记录诉求,并对投诉事项进行初步的核实与判断,对于事实清楚、情节简单的争议,可能尝试进行调解;对于复杂或涉嫌违法的案件,则迅速整理材料并移交给具备办案资格的正式监察员。最后,在案件调查阶段,协管员扮演着重要的辅助角色,例如协助制作询问笔录、送达法律文书、现场取证时的秩序维护等,但他们不能独立作出任何具有法律效力的决定,如下达《责令改正通知书》或实施行政处罚。

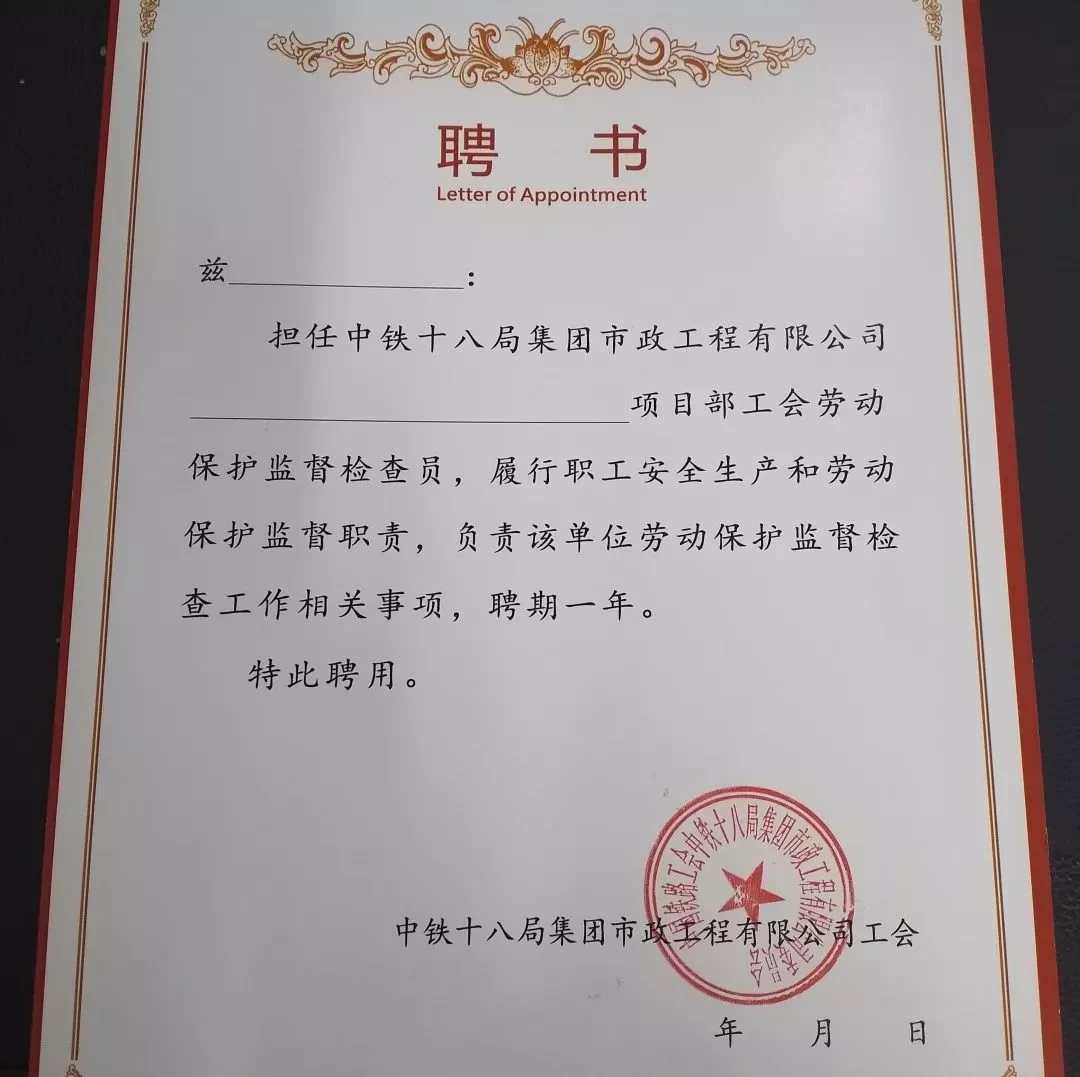

成为一名合格的兼职劳动保障监察员(协管员),其聘用条件同样有着严格的要求,绝非任何人都能胜任。最基本的门槛是政治素养与职业道德。候选人必须拥护宪法,遵守国家法律法规,品行端正,廉洁奉公,具备强烈的责任心和正义感。其次,专业知识储备是硬性要求。虽然不要求必须是法律科班出身,但必须熟悉劳动保障领域的各项法律、法规和政策,能够准确理解并向他人解释相关规定。部分地区在招聘时会进行专门的法律知识考试。第三,出色的沟通协调能力与群众工作方法至关重要。协管员直面的是最基层的劳动者和用人单位,需要用通俗易懂的语言解释法律,用灵活有效的方式化解矛盾,这既需要耐心,也需要技巧。此外,一些地方还会对年龄、学历、健康状况,甚至是否具备本地户籍提出特定要求,以确保队伍的稳定性和工作的便利性。对于一些专业性较强的岗位,可能还会优先考虑有人力资源管理、法律事务或工会工作经验的人士。

理解了职责与条件,我们再来深入探讨其权力边界与法律效力,这是体现专业性的关键所在。协管员的权力边界非常清晰:只有调查协助权,没有独立处理权和处罚权。他们在正式监察员的带领下所进行的调查、取证、记录等工作,其成果可以作为案件材料的一部分,但这份材料的法律效力源于正式监察员的后续确认和采纳,而非协管员本身。这背后有其深刻的法理逻辑:行政执法行为直接关系到行政相对人的权利义务,必须由具备法定资格、经过严格培训和考核的执法人员来实施,以确保执法的严肃性、权威性和公正性。如果允许未经授权的人员独立办案,极易导致程序违法、事实认定不清甚至滥用职权等问题,最终损害政府的公信力。因此,协管员的价值在于“延伸”而非“替代”,他们是正式监察员手脚和眼睛的延伸,极大地扩展了监察网络的覆盖面和响应速度,但最终的“大脑”决策权,牢牢掌握在正式监察员手中。

从更宏观的视角看,兼职劳动保障监察员制度的存在,是我国应对日益复杂的劳动关系和有限的行政监察资源之间矛盾的创新之举。他们的价值体现在三个方面:一是弥补了执法力量的不足。专职监察员数量有限,面对海量的用人单位和层出不穷的用工问题,难以实现全覆盖、无死角。协管员队伍的建立,构建了一张深入到街道、社区、园区的基层监察网络。二是发挥了社会共治的优势。很多协管员来自基层,熟悉社情民意,能够更快地发现问题、更早地介入调解,将大量矛盾化解在萌芽状态。三是提升了监察服务的温度。协管员更像是“服务员”和“宣传员”,他们的工作方式更具亲和力,能够拉近政府与劳动者、企业之间的距离,在刚性执法之外,增添了柔性服务的色彩。当然,这一制度也面临着挑战,如协管员队伍的专业素养参差不齐、人员流动性较大、身份认同感不强等问题,都需要通过持续的业务培训、完善的激励机制和明确的职业发展路径来加以解决。这支队伍的建设水平,直接关系到基层劳动关系的和谐稳定,其重要性不容小觑。他们的工作虽然琐碎,却共同构筑起维护劳动者权益的第一道坚实防线。