不同场景加油语有哪些?鼓励孩子运动员兼职中考高考都适用!

一句简单的“加油”,在不同人的耳中,可能激起千层浪,也可能如风过无痕。真正的鼓励,从来不是标准化的口号输出,而是一门基于深刻共情与精准洞察的艺术。它要求我们放下预设,走进对方所处的具体“场域”,理解其独特的压力源、心理状态与核心诉求。无论是面临关键赛事的运动员,奋战于中考高考独木桥的学子,还是初次踏入社会尝试兼职的青年,他们需要的,绝不仅仅是浮于表面的喝彩,而是一份能够触动内心、转化为实际动力的精神支持。不同场景的加油语和鼓励话语,其力量根植于“恰如其分”的精准性。

当我们将目光投向竞技场,探讨如何给运动员孩子高考生打气时,便会发现这一群体的特殊性。运动员面对的压力是瞬时的、极限的,关乎体能与意志的双重考验。此时,空洞的“你一定能赢”反而可能成为负担,因为它将结果的重要性提到了极致,无形中加剧了对失败的恐惧。更高阶的鼓励,应当聚焦于过程与可控因素。例如,在赛前,与其强调夺冠,不如说:“享受这个过程,把平日训练的每一分汗水都展现出来,你本身就已经是胜利者。”这句话将运动员的注意力从不可控的结果拉回到可控的过程,降低了心理预期带来的焦虑。在孩子因一次失利而沮丧时,说“没关系,下次再来”虽是善意,却略显敷衍。不如换成:“我看到你今天在第三个回合的那个反击,非常精彩!那瞬间的判断和爆发力,是你无数次训练积累的成果。这次的结果不代表你的全部,但那个瞬间证明了你的实力。”这种具体的、基于事实的肯定,能帮助运动员重新建立自信,认识到自己的价值并非由单一胜负定义,这与鼓励高考生的逻辑有共通之处。

对于深陷题海、面临人生大考的学生而言,压力是持续的、累积的,夹杂着对未来的迷茫与对辜负期望的愧疚。面对压力时的心理鼓励方法,核心在于“减负”而非“增压”。许多家长习惯说“再坚持一下,考上大学就好了”,这句话看似在描绘美好蓝图,实则可能暗示当下的痛苦是毫无价值的煎熬,且将人生幸福与单一事件过度捆绑。有效的心理鼓励,应当是接纳与赋能。当孩子疲惫时,递上一杯温水,说:“辛苦了,感觉累是正常的,这说明你一直在全力以赴。休息十分钟,不聊学习。”这种“允许脆弱”的态度,本身就是一种强大的支持。在考前,可以说:“无论结果如何,你为梦想拼尽全力的样子,我们都为之骄傲。高考是你人生的一部分,但它定义不了你的全部价值。”这为孩子提供了一个安全的心理“软着陆”区,帮助他们卸下思想包袱,以更平和的心态迎接挑战。这需要我们深刻理解,鼓励不是一根绷紧的弦,而是一个可以依靠的温暖港湾。

将视线切换到那些利用课余或假期兼职的年轻人,他们面临的挑战是全新的:陌生的环境、复杂的职场人际关系、对犯错的本能恐惧。此时,给孩子兼职考试加油的话术技巧,应侧重于建立安全感与成长型思维。孩子第一次兼职回家,可能会抱怨工作琐碎、同事难处。此刻,切忌说“这点苦都吃不了,以后怎么办”,这种话语会立刻关闭沟通的大门。更好的方式是:“听起来今天遇到了不少挑战,愿意和我具体说说吗?刚开始都是这样,能意识到这些问题,本身就是一种学习。”先共情,再引导。当他们完成一项任务时,具体的表扬远胜于泛泛的“干得不错”。例如:“你今天整理的仓库货架,标签贴得很清楚,找东西肯定方便多了,这种细心和条理性在职场里非常可贵。”这样的鼓励,让孩子明白自己的工作被看见、被认可,并理解了这项工作的价值所在,从而将“完成任务”的内驱力,转化为“提升能力”的渴望。

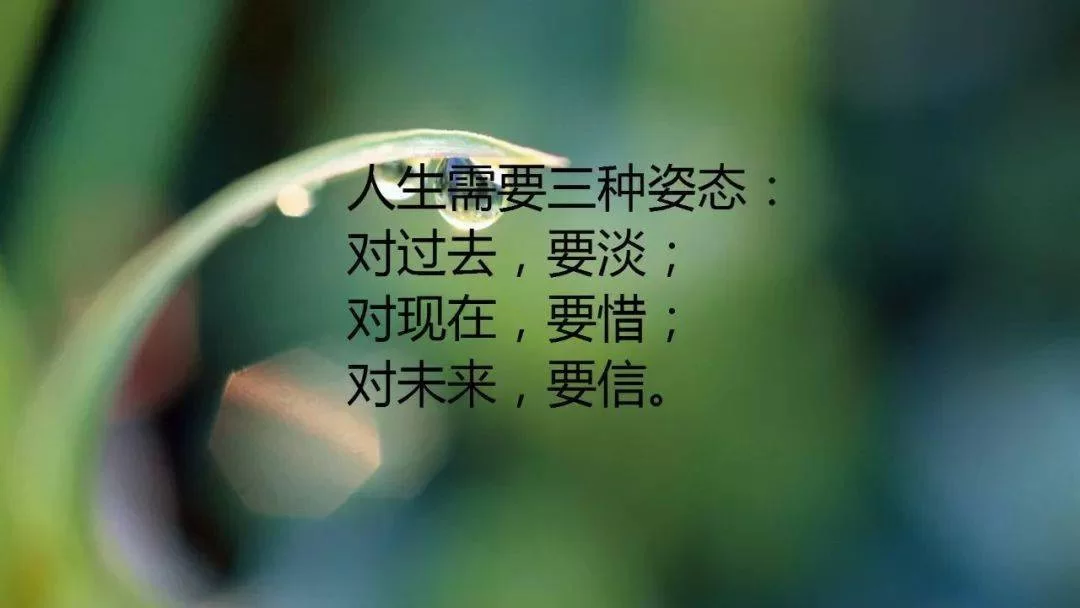

为什么有些话语能够穿越时空,成为经典励志句子适用多种人生阶段的共同财富?因为它们触及了人类精神世界的普遍共鸣点。“天道酬勤”,这四个字之所以能激励赛场上的健儿、书斋里的学子和职场中的新人,是因为它构建了一个简单而稳固的心理契约:付出与回报之间存在正向关联。它为努力赋予了神圣感和确定感,是面对不确定性时最坚实的心理锚点。“行而不辍,未来可期”,则完美诠释了过程与结果的辩证关系,它不承诺立竿见影的成功,但给予“坚持”本身以意义和希望。这些经典句式的力量,在于它们的抽象性与普适性,为不同处境下的人们提供了一个可以自由填充个人奋斗故事的框架,使其在各自的“场域”中都能找到与之共振的频率。

归根结底,鼓励的精髓在于“看见”。看见运动员的汗水与拼搏,而非仅仅是奖牌;看见学生的焦虑与努力,而非仅仅是分数;看见兼职者的笨拙与成长,而非仅仅是工作的产出。它是一种发自内心的尊重与认可,是一种“我懂你”的深度连接。掌握这些方法,意味着我们不再是简单地抛出一句加油语,而是成为一个精准的“精神能量补给者”。我们能根据对方的状态,输送最需要的情感营养——有时是肯定,有时是接纳,有时是具体的方向指引。这种能力,让我们的言语拥有了穿透表面、直达内心的力量,真正帮助我们所爱的人,在各自的赛道上,跑出属于自己的节奏与光芒。