兼职卖月饼靠谱吗?赚钱不为啥卖不动还得自己垫钱?

月饼的香气似乎还未散尽,但账本上的赤字却格外刺眼。许多人怀揣着“赚点零花钱”的美好憧憬投身兼职卖月饼的大潮,最终却落得“卖不动还得自己垫钱”的尴尬境地。这不禁让人深刻反思:兼职卖月饼真的能赚钱吗?这盘看似门槛低、回报快的生意,背后究竟隐藏着怎样的商业逻辑与陷阱?想要解答这个问题,我们必须撕开朋友圈里那些光鲜亮丽的订单截图,直面这个行业的冰冷真相。

首先,我们必须理解绝大多数兼职者所接触到的“代理”模式的本质。这种模式的核心,并非赋能个体创业者,而是品牌方或上级代理巧妙地转嫁库存风险与营销成本的精妙设计。品牌方通过“零门槛代理”“一件代发”等诱人口号,将成千上万的个体变成其免费的推广节点。你无需囤货,看似规避了风险,但当你真正想卖出第一盒月饼时,困境便接踵而至。你手头没有实物,无法让客户体验品质;你拿到的代理价,在层层加价后,相较于商超或电商大促毫无优势;你唯一的武器,就是被无数次刷屏而日渐疲软的朋友圈。在这种模式下,你并不是一个独立的商人,而更像是一个被数据包装的、自带人脉流量的“销售工具”。品牌方通过招募海量代理,即便每人只卖出三五盒,汇聚起来的销量也相当可观,而那些压在代理手里的“样品”或为冲业绩而少量囤的货,便成了品牌方早已回本后的纯利润。这便是许多兼职者“垫钱”的根本原因——你从一开始,就处在商业食物链的最末端。

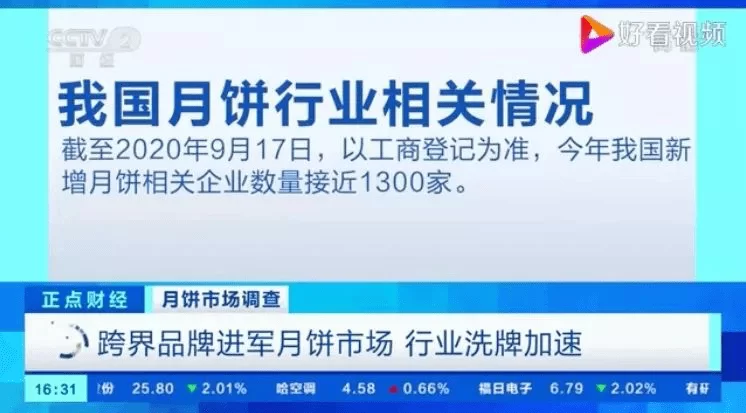

其次,我们来剖析“卖不动”这一核心痛点。这并非因为你不够努力,而是市场环境与产品特性的必然结果。其一,是极致的同质化竞争。打开社交平台,你会发现大家卖的月饼,包装设计、产品文案、甚至定价策略都如出一辙,仿佛出自同一个营销模板。当你的产品与成百上千的“同行”别无二致时,客户为什么要选择你?你的个人信誉在巨大的信息洪流中微不足道,消费者更倾向于选择哈根达斯、元祖这类认知度高的品牌,或是直接在山姆、盒马这类信赖渠道购买。其二,是营销的伪需求。月饼是一种强节日属性、强社交属性的消费品。它的购买决策周期极短,且高度依赖于特定场景(如企业福利、亲友馈赠)。个人代理所能触及的,往往是自己的私域流量,即亲友同事。这种销售本质上是在消耗人情,而非创造市场价值。一旦第一波人情消耗殆尽,销量便会断崖式下跌。所谓的“中秋月饼微商销售技巧”,在这种基本面脆弱的情况下,多数时候也只是隔靴搔痒。

那么,这片红海中是否全无生机?并非如此。破局的关键,在于彻底跳出“代理”的思维定式,将自身定位从一个“带货者”转变为一个“价值整合者”。要回答“个人代理月饼如何避免垫钱压货”这个问题,最好的答案就是不“代理”,而去“整合”。具体而言,可以尝试以下路径:第一,做企业客户的“礼品顾问”。不要去卖一盒一盒的月饼,而是去对接中小型企业,为他们提供一整套中秋员工福利或客户拜访的礼品解决方案。你的角色是采购顾问,根据对方的预算和需求,去筛选、比对甚至定制不同品牌、不同价位的月饼礼盒,并辅以其他礼品(如水果、茶叶)形成套餐。你赚取的是服务费与采购差价,无需垫资,因为这是基于确定订单的采购。第二,切入细分市场,做“小而美”的生意。大众市场的月饼竞争已白热化,但细分需求依然存在。例如,针对健身人群推出低糖、高蛋白的“新式月饼”;针对年轻女性推出高颜值、有创意的“文创月饼”;或者干脆组织线下体验活动,教大家制作冰皮月饼,卖的是体验而非产品。这种模式避开了价格战的泥潭,用独特的价值主张吸引特定客群,建立真正的护城河。

最后,也是最核心的一点,是回归商业的本质——信任。无论采用何种模式,你最终售卖的,是你的人品与专业。与其在朋友圈疯狂刷屏产品图,不如花时间去成为一个“月饼专家”。去了解不同流派的月饼历史,去品尝和评测市面上主流的产品,去分享关于中秋文化的故事。当你输出的内容是有价值、有温度、有见解的,信任便会自然建立。客户买你的月饼,不仅仅是买一个商品,更是买一份你的品味背书和安心承诺。这个过程,远比机械地复制粘贴上级代理的文案要慢,但构建起来的个人品牌,却是任何代理模式都无法剥夺的宝贵资产。当你不再是一个面目模糊的“代理X号”,而是一个在朋友心中“懂月饼、靠谱”的张三、李四时,生意才会主动找上门来。

兼职卖月饼这堂课,教给我们的远不止是赚了或亏了多少钱。它是一次微缩的商业实战,让我们亲身体会到渠道、品牌、营销、库存这些商业词汇的真实分量。那些压在手里的月饼,与其说是亏本的负担,不如说是学费高昂的教科书。它告诉我们,任何脱离了价值创造的“轻松赚钱”,都可能是精心包装的陷阱。真正的机遇,永远蕴藏在洞察需求、整合资源、建立信任的艰辛耕耘之中。当明年中秋的月儿再次圆起,愿你不再是那个为销路发愁的代理,而是手握价值、心中笃定的价值创造者。