不需要手机绑定的兼职有哪些,员工要签合同和开离职证明吗?

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,个人隐私保护意识空前高涨,许多求职者在寻找兼职机会时,开始将“是否需要强制绑定手机号”作为一项重要的考量标准。这背后折射出的,是对个人信息安全的深切忧虑。那么,市场上不需要手机绑定的兼职有哪些?这些看似“松散”的工作关系,背后又隐藏着怎样的法律逻辑?最关键的是,从事这类兼职,兼职工作需要签劳动合同吗?当合作结束时,我们又该如何处理兼职离职证明的开具流程,以确保自身的灵活用工的法律权益不受侵害?这一系列问题,构成了每一个现代灵活就业者必须面对的课题。

首先,我们来探讨哪些类型的兼职通常可以规避手机号强制绑定。这并不意味着它们不正规,而是其工作性质与沟通方式决定了手机号并非唯一或必要的联系方式。第一类是技能导向型线上任务。例如,自由撰稿人、翻译、程序员、设计师或线上课程讲师。这类工作高度依赖个人专业能力,雇主更看重作品集、过往案例和线上测试结果。沟通与合作往往通过电子邮件、专业协作平台(如GitHub、Figma)或即时通讯工具(如企业微信、钉钉,有时可用虚拟账号或仅限工作沟通)完成,个人手机号并非建立信任的基石。第二类是本地化线下服务。比如社区内的家教、宠物看护、临时活动协助、手工艺品制作等。这些工作的获取渠道多为熟人推荐、社区公告栏或本地生活群组,信任建立在面对面交流或邻里口碑之上,交易和结算也多为线下进行,自然无需强制绑定手机。第三类是特定平台的众包任务。部分数据标注、内容审核、市场调研等项目,虽然通过平台发布,但一些注重隐私保护或面向国际用户的平台,会提供邮箱注册、虚拟身份认证等方式,允许用户在不暴露核心手机号的情况下参与任务。然而,求职者在此类平台上必须保持高度警惕,仔细甄别平台信誉,防止落入信息诈骗的陷阱。

厘清了兼职类型,一个更具本质性的问题浮出水面:兼职工作需要签劳动合同吗?这个问题的答案并非简单的“是”或“否”,它触及了我国劳动法律体系中两个核心概念的区分:劳动关系与劳务关系。根据《中华人民共和国劳动合同法》,只要劳动者与用人单位之间存在人格上、经济上和组织上的从属性,即接受用人单位的管理、指挥和监督,从事用人单位安排的业务,并获取劳动报酬,就构成劳动关系。在这种关系下,无论全职还是兼职,用人单位都必须自用工之日起一个月内与劳动者订立书面劳动合同。这是法律的强制性规定。例如,你在一家餐厅每周固定工作三天,遵守其考勤和着装规定,由店长分配任务,这就构成了典型的非全日制劳动关系,餐厅必须与你签订劳动合同(通常是非全日制劳动合同),并依法为你缴纳工伤保险。

然而,大量的兼职,尤其是前文提到的技能导向型工作,并不完全符合劳动关系的特征。它们更倾向于被认定为劳务关系。在这种关系中,双方地位相对平等,一方提供特定的服务或成果,另一方支付相应报酬。你作为自由撰稿人,只需在约定时间内交付符合要求的稿件,至于你何时何地、用何种方式完成,用人单位无权干涉。这种“成果导向”的合作模式,双方签订的通常是劳务合同、承揽合同或服务协议,而非具有人身依附性的劳动合同。因此,明确临时工与合同工的法律区别至关重要。口语中的“临时工”在法律上可能指向非全日制员工(劳动关系),也可能指向一次性的劳务提供者(劳务关系)。而“合同工”则更为宽泛,既可能是签订固定期限劳动合同的正式员工,也可能是签订劳务合同的独立承包商。关键不在于合同的名称,而在于合同内容的实质,是否体现了劳动管理与被管理的从属关系。

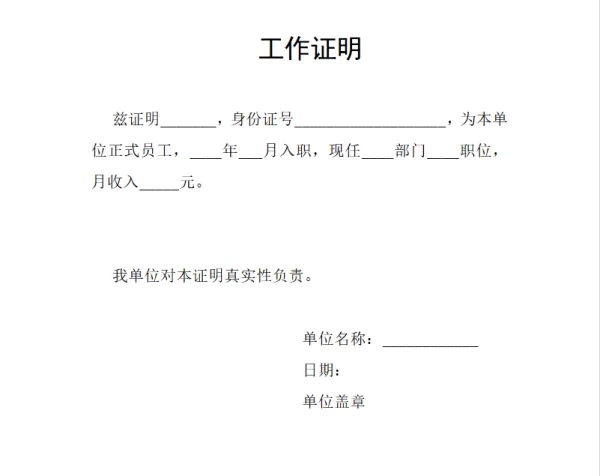

当合作关系走向终点,无论是劳动关系还是劳务关系,一个清晰的收尾都至关重要。这就涉及到兼职离职证明的开具流程问题。如果存在的是受《劳动合同法》调整的劳动关系,那么用人单位在解除或终止劳动合同时,必须向劳动者出具离职证明。这是法定义务,不得拒绝。离职证明是劳动者证明一段工作经历、办理失业登记、转移社保关系以及入职新单位的重要文件。如果用人单位拒不开具,劳动者可以向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。但在劳务关系中,法律并未强制要求“离职证明”。因为劳务关系的核心是服务或成果的交付与报酬的支付。一旦项目完成、报酬结清,合作关系自然终结。但为了规避未来可能出现的纠纷(如对方否认你曾完成某项工作),作为服务提供方,你有权主动要求对方出具一份工作完成确认函或项目结清证明。这份文件虽然不叫“离职证明”,但其法律效力在于明确双方的合作已圆满结束,权责两清。在要求开具时,应保持职业和礼貌的态度,通过邮件或书面形式正式提出,说明此举仅为个人存档及未来职业发展的需要。绝大多数正规的合作方都会理解并予以配合。

深入探讨这些问题,其最终目的在于全面提升求职者在灵活用工的法律权益保障能力。灵活用工给予了人们前所未有的工作自由度,但也要求个体具备更强的自我保护意识和法律素养。在选择不需要手机绑定的兼职时,我们保护的是隐私;而在合作过程中,懂得区分法律关系、坚持签订书面协议、妥善处理合作终结的证明文件,我们保护的则是自己赖以生存和发展的劳动成果与职业声誉。这并非鼓励凡事斤斤计较,而是倡导一种成熟的、契约化的职业精神。在追求工作自由的道路上,法律意识与专业技能,同样是求职者最坚实的铠甲,能让您在多元化的职业选择中行得更稳、走得更远。