丙类传染病副业有哪些,类型和传播途径国家规定有哪些?

“丙类传染病”这一术语,在公共卫生领域常被视作一种“背景噪音”,它们不像甲类或乙类传染病那样能瞬间引爆社会警报,但其广泛存在与持续传播,却像暗流般深刻影响着国民健康与社会经济运行。理解这类疾病,不仅是医学专业人士的职责,更是每个社会成员提升健康素养、参与社会共治的必修课。当我们探讨其“副业”时,实际上是在审视一个更广阔的命题:围绕丙类传染病的预防、控制与管理,衍生出了哪些社会需求、产业机会与个人责任。这并非指从事非法的医疗活动,而是指在法律与道德框架内,将专业知识转化为社会价值的多元路径。

首先,我们必须清晰地界定丙类传染病有哪些种类。根据《中华人民共和国传染病防治法》,目前法定丙类传染病共计11种,它们共同的特点是传播风险相对可控,但对公共卫生仍构成潜在威胁。这份名单并非一成不变,而是随着疾病谱的变化而动态调整。我们可以将其大致归为几个类别:第一类是病毒性呼吸道疾病,代表便是流行性感冒和新纳入的新型冠状病毒感染,它们通过空气和飞沫高效传播,易引发季节性或周期性流行。第二类是病毒性出疹性疾病,如麻风病、流行性腮腺炎和风疹,主要影响儿童,通过接触和呼吸道传播。第三类是肠道传染病,以手足口病和除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾之外的感染性腹泻病为代表,其传播核心在于“病从口入”。第四类是虫媒及自然疫源性疾病,例如流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病以及丝虫病,它们的传播依赖于特定的节肢动物或宿主动物。最后,伤寒和副伤寒虽被列为丙类,但其危害性不容小觑,属于消化道传染病。这种分类方式有助于我们直观理解不同病种的“攻击”模式,为后续探讨传播途径和预防策略打下基础。

深入探究丙类传染病传播途径详解,会发现它们往往遵循着一些经典的传播链条,但细节上各有侧重。呼吸道传播是流感与新冠病毒的主要“作案”手段,病原体随着患者的咳嗽、喷嚏甚至说话产生的飞沫或气溶胶,被近距离的健康人吸入,从而完成感染。这一途径的隐蔽性和高效性,决定了在人群密集场所的防控难度极大。消化道传播则是手足口病和伤寒等疾病的“专属通道”,其关键环节在于被病原体污染的水源、食物、餐具或手。儿童卫生习惯尚未养成,使得手足口病在托幼机构中极易暴发。接触传播涵盖了直接接触(如皮肤破损处接触麻风杆菌)和间接接触(接触被病毒污染的物体表面),流行性腮腺炎和风疹的传播就兼具呼吸道与接触两种特性。而虫媒传播则更为复杂,它构建了一个“病原体-媒介-人”的生态循环,例如斑疹伤寒依赖虱子,黑热病依赖白蛉,包虫病则与犬、羊等中间宿主密切相关。理解这些传播途径,就如同为疾病绘制了“行军地图”,使我们能更精准地设置防线,而不是盲目设防。

国家对于丙类传染病的防控策略,体现在丙类传染病管理规定之中,其核心思想是“监测管理”而非“强制隔离”。《传染病防治法》明确规定,医疗机构和疾病预防控制机构发现丙类传染病病例后,应在24小时内进行网络报告。这种报告制度是国家疫情监测系统的“神经末梢”,确保了信息的及时汇集与分析。与甲、乙类传染病相比,丙类的管理措施更为灵活,侧重于风险评估和预警。政府会根据疫情规模、波及范围和发展趋势,决定是否启动公共卫生应急响应,采取诸如学校停课、疫苗接种倡导、重点场所消毒等措施。例如,当流感活动度超过特定阈值时,卫生部门会发布健康提示,建议高危人群接种疫苗。将新冠肺炎从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,正是这一管理思想的生动体现,标志着防控重心从应急状态转向常态化、精准化管理。这套规定体系,既保障了公众的知情权和健康权,又最大限度地减少了对社会正常秩序的干扰,体现了科学防控的平衡艺术。

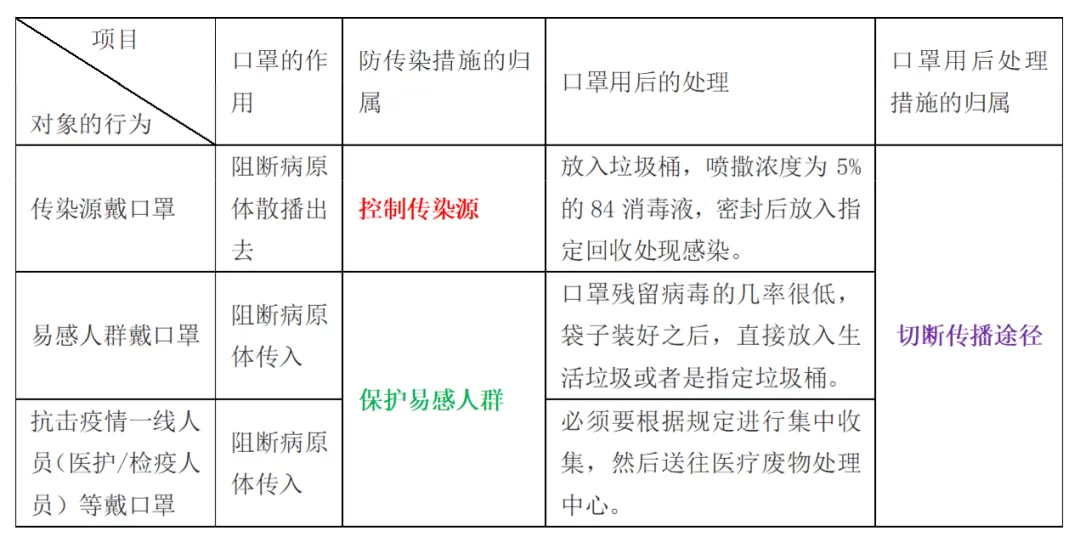

基于对疾病本身和管理规定的理解,我们才能更有效地回答如何预防丙类传染病这一实践性问题。预防的本质,是切断传播链条、保护易感人群。针对呼吸道疾病,最简单有效的“三板斧”便是:佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离。在流感季,接种流感疫苗是降低重症风险的关键一步。对于消化道传染病,核心在于严把“入口关”,做到喝开水、吃熟食、勤洗手、搞好个人和家庭环境卫生。家长尤其要教育孩子养成良好的卫生习惯,以预防手足口病。在虫媒传染病高发地区,个人防护则聚焦于防蚊、防虱、灭鼠,避免接触可能携带病原体的动物。同时,提升自身免疫力是所有预防措施的基石,均衡饮食、规律作息、适度锻炼,这些老生常谈却蕴含着最根本的健康智慧。当个体都能成为自身健康的第一责任人,整个社会的防疫屏障才会更加坚固。

正是这些广泛的社会需求,催生了围绕丙类传染病相关创业机会的“副业”蓝海。这绝非指个人行医,而是指在健康服务领域进行专业化、细分化的探索。例如,公共卫生科普内容创作就是一个巨大的市场。专业的医生、公卫专家或健康博主,可以通过短视频、直播、图文等形式,将枯燥的防疫知识转化为通俗易懂、易于传播的内容,既能实现社会价值,也能获得经济回报。专业消毒与病媒生物防制服务是另一个重要方向。随着社会对环境卫生要求的提高,为学校、餐饮企业、办公楼提供科学、规范的消毒和除“四害”服务,市场需求旺盛。此外,企业健康顾问服务也逐渐兴起,为企业提供员工健康培训、制定应急预案、建立健康监测体系,帮助企业平稳度过各类流行病高发期。在产品端,开发更高效的家用消毒产品、便捷的健康监测设备,甚至结合大数据提供区域性流行病风险预警的App,都蕴含着巨大的创新潜力。这些“副业”或创业机会,将公共卫生的专业知识与社会服务、商业创新紧密结合,构成了国家防疫体系的有力补充。

审视丙类传染病,我们看到的远不止是一份疾病名单。它们是社会生态系统的一部分,其流动与变迁反映了我们的卫生习惯、环境质量、科技水平乃至社会治理能力。从个人层面的洗手戴口罩,到国家层面的监测预警与法律规制,再到市场层面的服务创新,这是一个环环相扣、层层递进的立体防御网络。理解并参与其中,无论是为了守护家人健康,还是为了寻找职业发展的新路径,都意味着我们正以一种更积极、更负责任的方式,与这个充满微生物的世界共存。每一次对传播途径的了解,每一次对预防措施的坚持,每一次将健康知识转化为社会服务的尝试,都是在为构建一个更具韧性的健康中国添砖加瓦。