业主和副业主、大小业主、单位个人业主的区别到底是啥呢?

在房产领域,“业主”二字看似简单,实则背后隐藏着一套复杂而精细的身份界定体系。这套体系不仅关系到产权的归属,更深刻影响着每一位所有者在社区治理中的话语权、责任与义务。现实中,业主与副业主、大业主与小业主、单位业主与个人业主的划分常常被混淆,甚至引发不必要的矛盾与纠纷。要真正理解并守护好自己的权益,就必须穿透表面的称谓,深入其背后的法律逻辑与现实情境。

业主与副业主:法律平等下的角色差异

首先要明确的是,在我国现行法律框架内,并没有“副业主”这一具有独立法律地位的概念。我们通常所说的“副业主”,其准确的法律称谓是“共有产权人”。当一处房产由两个或两个以上的个人或组织共同购买时,房产证上会登记所有共有人的名字,他们共同构成该房产的业主。所谓“主”与“副”,更多的是一种民间习惯上的称呼,往往源于房产证登记顺序的先后,或是共同持有者内部协商的结果。

这种习惯性的称谓极易产生误导,让人误以为“副业主”的权利次于“业主”。这是一个普遍且重大的误区。从法律角度看,无论是登记在首位还是末位,所有共有产权人的权利是平等的。他们对共有房产享有平等的占有、使用、收益和处分的权利。在重大决策时,例如出售、抵押该房产,法律规定必须全体共有人同意,任何一方都不能单独决定。因此,“副业主”的权利并非“次要”,而是“共同”。他们与“业主”一样,是房产完整的主人。

然而,在实践操作中,这种法律上的平等会衍生出角色上的差异。比如,在与物业公司、银行或政府部门打交道时,各方通常会选择一位“联系人”或“主要代表”,这个人往往就是被习惯称为“业主”的那一位。他负责接收通知、签署日常文件、沟通事务。但这仅仅是一种授权和分工,并不代表其拥有超越其他共有人的特权。如果这位“主要代表”的行为损害了其他共有人的利益,后者完全有权提起诉讼,主张其行为无效。所以,理解业主与副业主的区别,关键在于把握“法律地位平等,实践角色分工”这一核心原则。

大业主与小业主:权力天平上的博弈

与“业主/副业主”基于产权共有关系的划分不同,“大业主”与“小业主”的界定并非源于法律条文,而是基于其在特定物业管理区域内所拥有产权的规模。这个规模通常以建筑面积或专有部分的数量来衡量。拥有大面积或多套房产的业主,如开发商、商业地产持有者或大型投资机构,通常被视为“大业主”;而仅持有一套普通住宅的业主,则构成了“小业主”的主体。

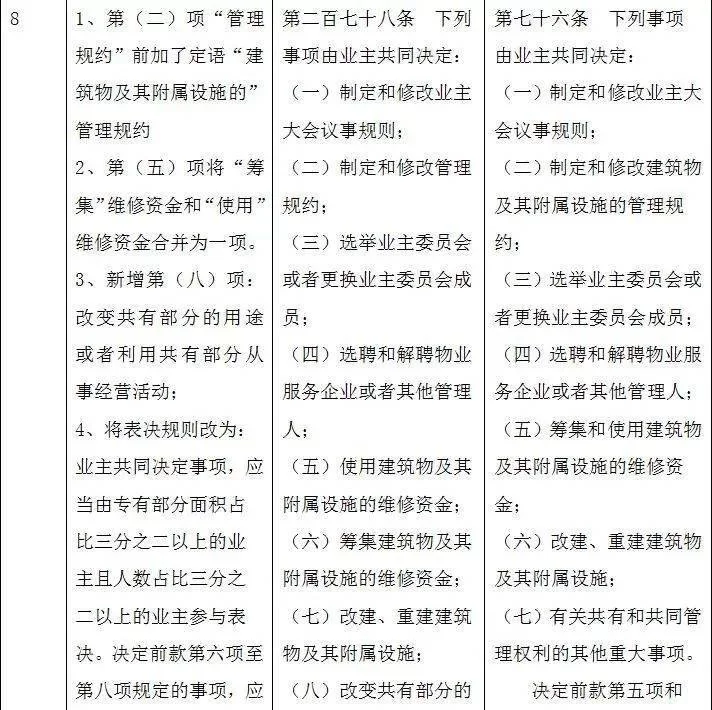

这一划分直接决定了他们在业主大会中的影响力。根据《物业管理条例》,业主大会的表决权是按照专有部分面积计算,一人一票与面积一票相结合。这意味着,大业主凭借其持有的巨大面积,天然拥有更多的投票权,能够在选举业主委员会、选聘或解聘物业公司、筹集和使用专项维修资金等重大事项上施加决定性影响。大业主的存在,是社区治理中一股不可忽视的力量,他们的决策往往直接关系到物业服务的品质与走向。

然而,权力与责任是并存的。大业主在享受更大话语权的同时,也承担着相应的社会责任。其商业决策,如整体出租、改造业态,可能会对整个社区的环境、安宁和公共设施使用造成深远影响。因此,法律也设置了保护小业主利益的机制,例如在表决某些重大事项时,除了要求总面积过半,还要求总人数过半,这旨在防止大业主的意志完全凌驾于广大小业主之上。大业主与小业主之间的关系,本质上是一种在共同利益框架下的动态博弈。理想的社区治理,应当是双方能够有效沟通、寻求共识,而非一方对另一方的压制。小业主们通过成立业委会、积极行使投票权,同样可以凝聚力量,对大业主形成有效制衡。

单位业主与个人业主:实体性质的鸿沟

这一组划分的依据是产权主体的法律性质:是“法人”还是“自然人”。个人业主,即我们最熟悉的、以个人名义持有房产的自然人。而单位业主,则是指企业、事业单位、社会团体等非法人组织或法人组织以其名义持有的房产。这两者之间的区别,远不止称谓不同,其背后是法律人格、责任承担、管理模式的根本性差异。

首先,在责任承担上,个人业主以其个人全部财产对与房产相关的一切债务(如物业费、贷款)承担无限责任。而单位业主,特别是公司法人,则以其全部法人财产承担有限责任。这意味着,如果公司资不抵债,债权人只能追索公司的资产,而不能穿透到公司股东的个人财产。这种“防火墙”机制是单位业主进行大规模房地产投资和运营的重要制度保障。

其次,在管理决策上,个人业主的决策相对直接、灵活,业主本人即可做出决定。而单位业主的决策必须遵循其内部的组织程序,如董事会决议、股东会决定等。这使得单位业主在应对社区事务时,反应链条更长,流程更复杂。物业公司在与单位业主沟通时,往往需要面对其指定的代表,而这个代表的权限范围和决策效率,都受制于其内部章程。

再者,单位业主的房产用途通常与经营活动相关,如办公、商业、仓储等。这会带来人流量大、能耗高、安保需求复杂等一系列问题,对物业管理提出了不同于纯居住社区的更高要求。因此,在物业服务合同的签订、公共区域的使用规则制定等方面,单位业主的关注点和个人业主往往存在显著差异。理解单位业主与个人业主的区别,对于物业公司制定差异化的服务策略、对于业委会平衡不同业态业主的利益诉求,都至关重要。

概念的交叉与现实的挑战

理论上的划分是清晰的,但现实世界远比理论复杂。这些业主身份标签常常会交叉出现在同一个主体上,形成更为复杂的局面。例如,一家房地产开发公司,在项目销售完毕后,可能会保留大量的商业配套和未售出的车位,此时它既是单位业主,又是典型的大业主。它在业主大会中拥有巨大的话语权,但其决策动机必然优先考虑其商业资产的保值增值,这与追求居住品质的广大个人小业主之间,天然存在着潜在的利益冲突。

再比如,一个由多位合伙人共同投资成立的公司,购买了一整层写字楼用于出租。从法律上看,这家公司是单位业主。但从内部关系看,这些合伙人又类似于共有产权人。如果公司内部治理出现纠纷,这种复杂的产权结构会直接影响到物业费的缴纳、租赁合同的签订等具体事务的处理。

随着房地产市场的深化发展,产权形式也日益多样化。以REITs(不动产投资信托基金)为代表的金融产品,使得成千上万的中小投资者可以间接持有一栋大型商业物业,这模糊了传统“小业主”与“大业主”的界限。面对这些新趋势,传统的业主分类理论和社区治理模式正面临前所未有的挑战。如何界定这类“集合化”小业主的权利?如何让他们在物业管理的宏观决策中发出声音?这些都是亟待探索的课题。

厘清界限,守护权益,构建和谐

归根结底,区分业主与副业主、大业主与小业主、单位业主与个人业主,并非为了制造隔阂,而是为了更好地理解彼此的权利边界与行为逻辑。对于每一位业主而言,清晰认知自己的身份定位,是有效行使权利、履行义务的前提。在购房之初,就应仔细审阅房产证,明确是单独所有还是共有,共有人有哪些。在参与社区公共事务时,要了解业主大会议事规则,知晓自己的投票权重。在与其他业主发生分歧时,要懂得站在对方的立场,思考其作为不同类型业主的合理诉求。

对于物业管理者而言,精准识别不同业主类型,是其提供精细化、个性化服务的基础。面对单位业主,需要更专业的商务沟通;面对大业主,需要更审慎地平衡其影响力;面对共有产权人,则需要确保信息传达到位,避免因内部信息不对称而产生误会。

业主身份的界定,最终指向的是一份权利、一份责任,更是一份在共同家园中构建和谐秩序的智慧与担当。当每一方都能在清晰的规则下,理性、克制地表达诉求、行使权利时,社区的矛盾才能减少,共同的利益才能实现最大化,我们身处的这个“不动产”才能真正成为安放身心的美好家园。