业余兼职工伤认定标准具体包括哪些条件和赔偿标准是什么?

在灵活用工日益普遍的今天,业余兼职已成为许多人增加收入、丰富体验的重要方式。然而,当“灵活”遇上“风险”,一个尖锐的问题便摆在面前:兼职工作中发生意外伤害,能否被认定为工伤?许多人心中存疑,认为“兼职”二字仿佛天然隔绝了法律的庇护。这种观念是对我国工伤保险制度的重大误解。法律保护的核心在于“劳动关系”的实质,而非“全日制”或“非全日制”的形式标签。因此,厘清业余兼职工伤认定标准,不仅是维护个人权益的必要知识,更是构建和谐、安全用工环境的基石。

首先,我们必须明确,工伤认定的根本前提是存在劳动关系。对于兼职者而言,这正是第一个关键节点。根据《关于确立劳动关系有关事项的通知》,即使没有签订书面劳动合同,只要同时满足三个要件,事实劳动关系依然成立:一是用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;二是用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;三是劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。这意味着,无论你是周末在餐厅端盘子,还是晚上为设计公司做图,只要你接受对方的管理、指令,并获取相应的报酬,你们之间就很可能建立了事实劳动关系。在此基础上,工伤认定的核心标准——通常被称为“三工原则”——便开始发挥作用:即在工作时间内、工作场所内、因工作原因受到事故伤害。对于兼职工作,这三者的界定需要结合具体情境。例如,一名外卖兼职骑手在送餐途中发生交通事故,显然符合“因工作原因”;而一名兼职设计师在工作室加班时触电受伤,也符合“工作时间与工作场所”要素。法律同样视同工伤的情况,如上下班途中发生非本人主要责任的交通事故,也完全适用于非全日制用工。

现实中,最令兼职者头疼的莫过于“没有劳动合同”的窘境。但这绝不意味着维权无门。证明劳动关系的证据是多元化的,工资支付凭证(如银行转账记录、微信/支付宝备注为“工资”的转账记录)、工作证、服务证、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、其他劳动者的证言等,都可以成为强有力的证据链条。特别是在数字时代,微信或钉钉等工作沟通记录、派单平台的接单记录、带有公司标识的工作服照片等,都是认定事实劳动关系的重要佐证。因此,没有劳动合同的兼职工伤处理,第一步就是冷静、全面地搜集和保存一切能够证明你为该单位提供劳动的证据。这是启动后续所有维权程序的基础,其重要性不言而喻。

一旦劳动关系得以确立,工伤认定程序正式启动,接下来便是赔偿标准的计算。一个振奋人心的事实是,根据《工伤保险条例》和《关于非全日制用工若干问题的意见》的规定,非全日制用工的工伤赔偿标准与全日制用工是完全一致的,不存在任何折扣。这意味着,一旦被认定为工伤,兼职者将享有同等的医疗救治权利和经济补偿待遇。赔偿项目主要包括:治疗工伤的医疗费用和康复费用;住院伙食补助费;停工留薪期内的原工资福利待遇(照发不变);一次性伤残补助金,根据伤残等级从一级伤残的27个月本人工资到十级伤残的7个月本人工资不等;若劳动合同解除或终止,还将获得一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金。这里的“本人工资”,通常是指工伤前12个月的平均月缴费工资。对于收入不稳定的兼职者,这一计算可能会存在一些争议,但这恰恰凸显了保留工资支付记录的重要性。非全日制用工工伤赔偿标准的平等性,体现了法律对所有劳动者生命健康权的尊重,不因工作形式的差异而有高低之分。

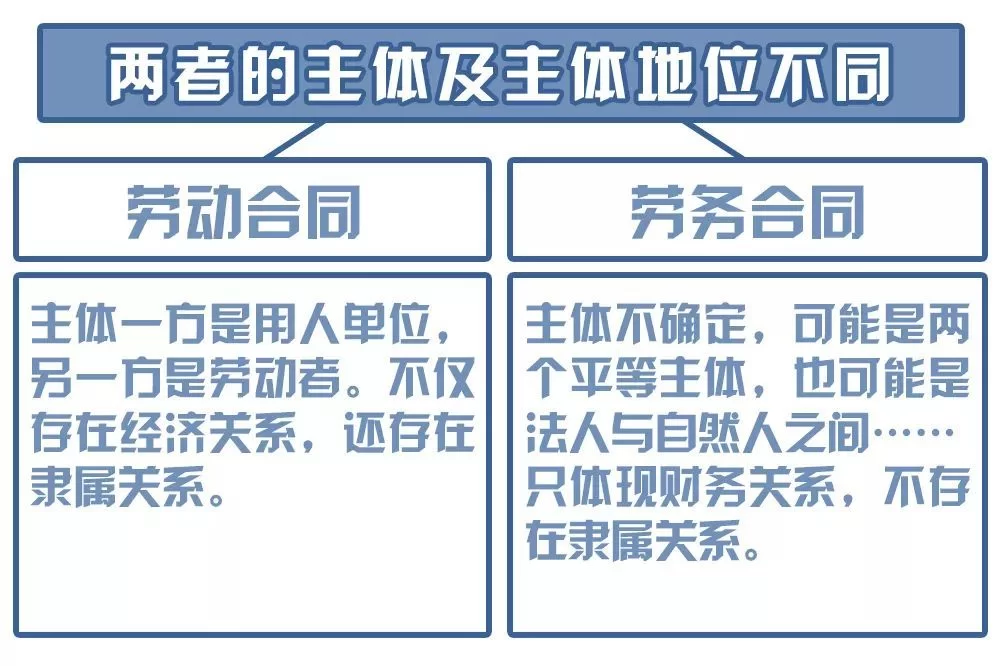

值得注意的是,一个特殊的群体——学生兼职,其工伤认定路径更为复杂。在校大学生利用业余时间打工,其与用人单位之间建立的往往是“劳务关系”而非“劳动关系”。因为在校学生主体身份特殊,其主要任务仍是学习,不被视为法律意义上的“劳动者”。因此,学生兼职在工作期间受伤,一般不适用《工伤保险条例》,无法进行工伤认定。但这不代表用人单位可以免责。在这种情况下,维权路径转向了《民法典》,受害者可以依据“提供劳务者受害责任纠纷”向法院提起诉讼,要求用人单位承担人身损害赔偿责任。赔偿范围虽然也涵盖医疗费、误工费、护理费等,但其归责原则和计算方式与工伤保险有所不同。因此,学生兼职工伤认定流程的起点,是区分“劳务关系”与“劳动关系”,并选择正确的法律途径。这提醒我们,在开始一份兼职前,了解自身法律定位至关重要。

当不幸发生后,兼职工作中受伤如何维权?清晰的步骤是成功的关键。第一步,立即就医并保存所有病历、诊断证明、费用单据。第二步,及时通知用人单位,并尽可能以书面形式(如微信、短信)留存通知证据。第三步,在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,由用人单位向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。若用人单位未按规定提出,工伤职工或者其近亲属、工会组织可以在1年内,直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。第四步,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。最后,根据认定和鉴定结论,与用人单位协商赔偿事宜,或通过工伤保险基金申领待遇,协商不成可申请劳动仲裁。

法律的条文或许是冰冷的,但其背后承载的保障每一位劳动者安全与尊严的初衷是温热的。业余兼职不是法外之地,灵活用工更不应成为权益的真空地带。从理解劳动关系,到掌握“三工原则”,再到熟悉维权路径,每一步知识的积累,都是为自身安全加筑的一道防线。这份认知,不仅在于事后的补救,更在于事前的警醒与预防,促使用工双方建立更加清晰、规范的合作关系,让每一份辛勤付出都能在阳光下获得应有的尊重与保障。