兼职合同属于劳务合同吗,不用交社保这事儿靠谱吗?

首先,需要明确一个核心概念:合同的名称并不决定其法律性质。一份合同究竟属于劳动合同还是劳务合同,关键在于双方建立的究竟是一种“从属”的劳动关系,还是“平等”的劳务关系。这是辨别社保缴纳义务的根本分水岭。根据中国《劳动合同法》的规定,劳动关系具有鲜明的人身从属性和经济从属性。所谓人身从属性,指的是劳动者在用人单位的组织管理下工作,遵守其规章制度,接受其指挥和监督,个人的劳动力被整合进用人单位的生产经营体系之中。经济从属性则表现为劳动者所创造的劳动成果直接归用人单位所有,个人以获取劳动报酬为主要生活来源,报酬的多少往往与工作时间、岗位等因素挂钩。在这种关系下,用人单位负有法定的、强制性的社会保险缴纳义务,这不仅是保障劳动者权益的基本要求,也是企业应尽的社会责任。

反观劳务关系,它更像是一种平等主体之间的民事契约。双方地位平等,不存在管理与被管理的隶属关系。一方(承揽人)向另一方(定作人)交付的是独立的工作成果或提供特定的服务,而非自身的劳动力。例如,你作为一名独立设计师,承接了一个公司的LOGO设计项目,约定交付最终设计稿并获得报酬。在这个过程中,你可以自由安排工作时间、地点和方式,公司无权干涉你的具体工作过程,只对最终成果负责。这种模式下,双方建立的就是典型的劳务关系,公司没有为你缴纳社保的法律义务。因此,回到最初的问题:兼职合同属于劳务合同吗?答案是:不一定。如果你的兼职工作需要你按时打卡、遵守公司规定、接受上级管理,实际上已经与该公司建立了劳动关系,那么即便合同名称是“兼职合同”或“劳务协议”,在法律上仍可能被认定为事实劳动关系。反之,如果你的工作是成果导向、高度自治,那么它就更倾向于劳务关系。

接下来,我们探讨“不用交社保这事儿靠谱吗?”这个关键问题。如果兼职被认定为劳动关系,那么“不交社保”绝对不靠谱,并且是违法的。实践中,很多企业为了规避成本,会将本应建立劳动关系的岗位包装成“兼职”或“项目合作”,签订劳务合同来逃避社保缴纳义务。这种行为对个人而言风险巨大。一旦在工作中发生工伤,由于没有工伤保险,个人将难以获得充分赔偿;长远来看,养老、医疗等权益的缺失也会影响未来的生活品质。根据法律规定,即便双方签订了劳务合同,但只要具备劳动关系的实质特征,劳动者依然可以向劳动仲裁部门或法院主张确认劳动关系,并要求单位补缴社保。对于企业而言,这种操作也面临着被社保部门追缴、罚款、滞纳金等行政处罚风险,可谓得不偿失。

然而,如果兼职确属劳务关系,那么“不交社保”则是完全靠谱且符合法律规定的。在这种模式下,兼职者作为独立的个体经营者或自由职业者,需要自行规划自己的社会保障。这并非权益的缺失,而是权利与义务的转移。那么,个人兼职如何缴纳社保?这成为了关心自身保障的兼职者必须了解的知识。通常,个人可以选择以“灵活就业人员”的身份在自己的户籍所在地或常住地的社保经办机构缴纳职工基本养老保险和职工基本医疗保险。近年来,随着政务服务数字化,许多地区也开通了线上缴费渠道,通过当地人社APP、支付宝、微信等平台即可轻松办理。这为兼职者提供了极大的便利,确保了他们在享受工作灵活性的同时,也能为自己构筑起一道坚实的社会保障防线。

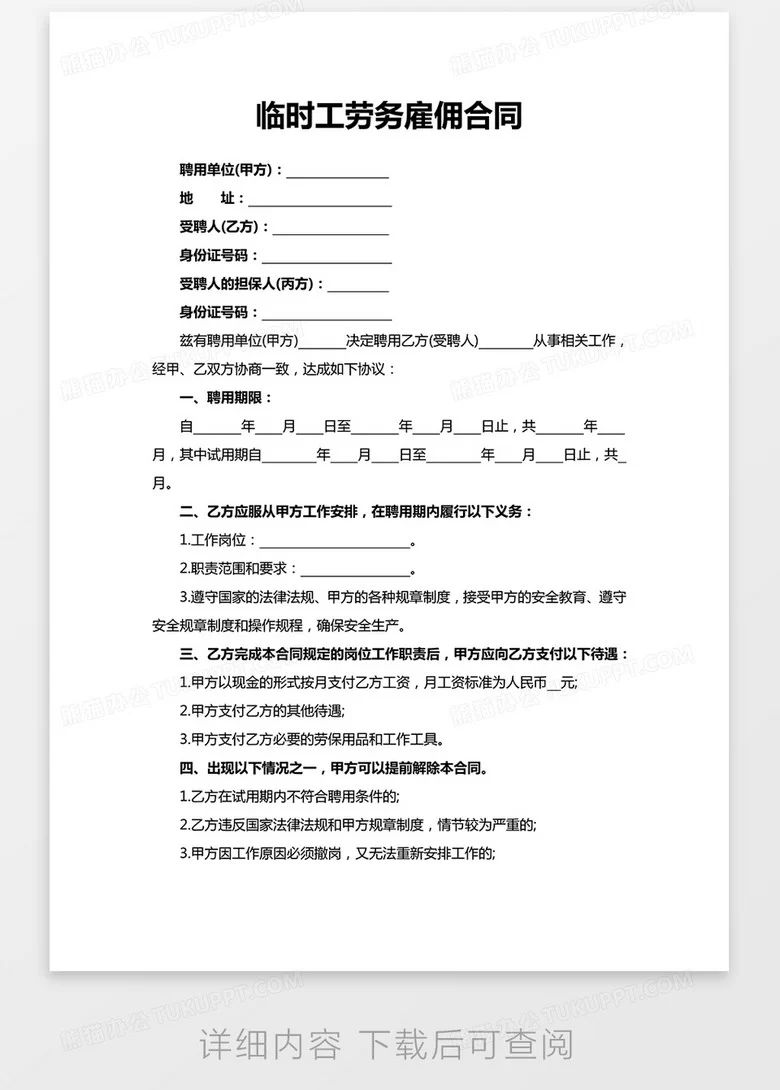

为了避免不必要的纠纷和风险,无论是用工方还是兼职者,在签订兼职合同注意事项上都应格外谨慎。对于用工方,应清晰界定工作性质,对于确属劳务合作的,应在合同中明确工作内容、交付标准、报酬支付方式等,避免出现具有管理性质的条款,以防被认定为事实劳动关系。对于兼职者,在签约前务必审视合同条款:是否规定了严格的上下班时间?是否要求遵守公司的员工手册?报酬是按月支付还是按项目成果支付?这些细节都是判断关系性质的重要依据。切勿被“兼职”、“劳务”等字眼蒙蔽,要透过现象看本质。如果发现工作内容与管理方式更像是“员工”,那么理应要求签订正式的劳动合同并享受社保待遇;如果确认是劳务合作,则应主动了解并规划好自己的社保缴纳事宜,为自己的未来负责。

厘清兼职合同的法律属性,辨析其背后的权利义务关系,是这个灵活用工时代下每个人的必修课。它并非一个简单的“是”或“否”的问题,而是一个需要结合具体情况审慎判断的法律实践。一份模糊的合同可能带来短暂的便利,但也可能埋下长远的隐患。唯有建立在清晰认知和合规基础上的合作,才能真正实现双赢,让灵活的工作模式既充满活力,又安全稳固。对个人而言,懂得辨别才能更好地维权;对企业而言,尊重规则方能行稳致远。