兼职名目多,国家发改委副主任、兼职工伤啥意思?

“兼职工伤”这个词,在今天这个“人人皆可副业”的时代,正从一个边缘化的法律术语,演变为一个关乎数亿劳动者切身权益的社会议题。当国家发改委副主任们在宏观层面研讨经济结构转型与就业形态创新时,他们所面对的,正是这样一个由无数个体命运交织而成的具体问题:一个在工作时间、工作地点因工作原因受伤的兼职人员,其“工伤”的身份如何被确认?其权益又该如何保障?这并非简单的字面游戏,而是对现有劳动法律体系、社会保障机制乃至社会公平正义的深刻拷问。

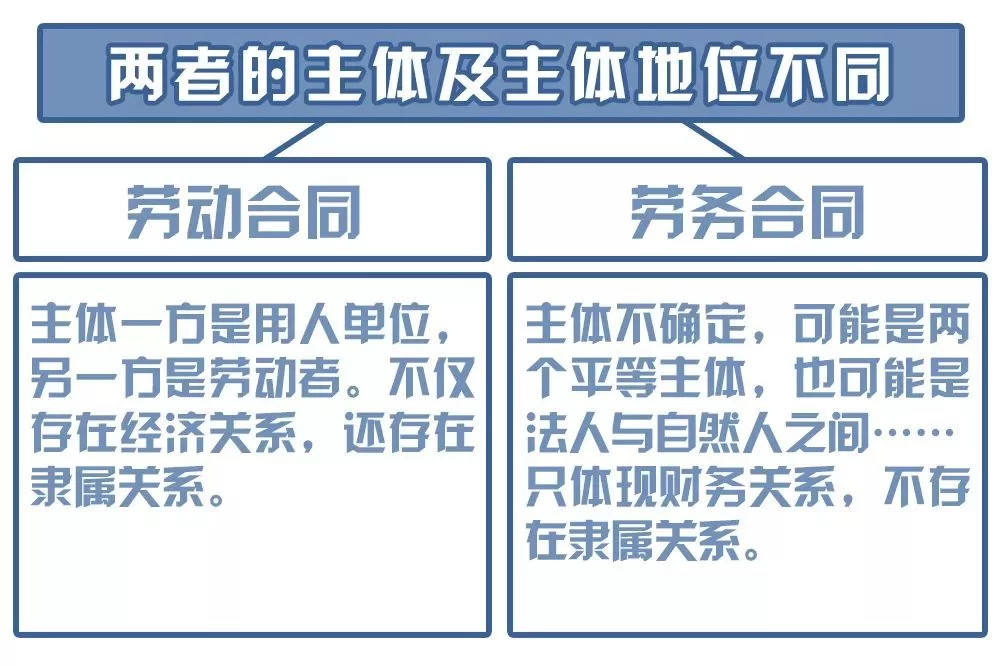

要厘清“兼职工伤”的内涵,首先必须回归其法律本源——工伤认定的核心三要素:工作时间、工作场所、工作原因。无论全职还是兼职,这三要素是判断伤害是否构成工伤的黄金准则。然而,兼职的特殊性在于其劳动关系的模糊性与多样性。许多兼职并未签订规范的劳动合同,而是通过口头协议、平台派单、项目合作等形式存在。这就引出了一个关键概念——事实劳动关系。根据我国相关法律规定,即使没有书面合同,只要劳动者接受用人单位管理、从事其安排的有报酬的劳动,且该劳动是用人单位业务的组成部分,即可认定为事实劳动关系。因此,一名外卖骑手在配送途中发生交通事故,一名设计师在客户公司现场讨论方案时被砸伤,尽管他们是“兼职”或“灵活用工”,只要能证明存在事实劳动关系,且伤害符合“三工”原则,就理应被认定为工伤。认定的难点在于证据的留存,如微信聊天记录、工作排班表、报酬支付凭证、目击者证言等,都成为证明事实劳动关系与受伤情境的关键链条。

现实远比法条复杂。当“兼职名目多”成为常态,一个劳动者可能同时拥有两份甚至多份工作,这就产生了多重劳动关系工伤处理的棘手问题。我国现行的工伤保险制度原则上遵循“单一参保”原则,即一个职工在同一时期只能有一个工伤保险账户。这意味着,如果一名劳动者在A公司有全职工作并缴纳了社保,同时又为B公司提供兼职服务且B公司未为其单独缴纳工伤保险,那么当他在为B公司工作时受伤,将面临保障真空。A公司的工伤保险基金因其受伤并非发生在A公司的工作中而拒赔,B公司则因未参保而需承担全部赔偿责任,这往往导致漫长的法律纠纷和执行难题。反之,如果所有用人单位都为其缴纳工伤保险,又与“单一账户”原则相悖。这种制度设计与现实用工形态的错位,是当前兼职工伤保障体系中最大的痛点之一,它让劳动者在寻求救济时常常陷入“谁该为我负责”的困境。

要破解这一困局,核心在于完善兼职人员的工伤保险机制。传统的“五险一金”捆绑式缴纳模式,对于短期、灵活的兼职关系而言,显得过于笨重且成本高昂,导致用人单位和个人都缺乏参保动力。未来的改革方向,必然是推动工伤保险的独立化、碎片化和可携带性。例如,探索按单、按次、按项目计费的“即时参保”模式,让平台或用工方在每次派单或项目开始前,为劳动者购买特定时段的工伤保险。一些地区已经开始试点针对灵活就业人员的职业伤害保障,这无疑是一个积极的信号。这种保障机制可以独立于养老保险、医疗保险之外,专门覆盖工作期间的风险,缴费门槛低、保障周期灵活,既能有效分散用工单位的风险,也能为兼职劳动者织就一张切实可行的安全网。这不仅是技术层面的调整,更是对新就业形态劳动者权益保障理念的深刻践行,承认并接纳了劳动关系的多元化现实。

从更宏观的视角看,兼职工伤问题的妥善解决,是衡量我国市场经济成熟度与社会治理精细化水平的重要标尺。当政策制定者在会议室里讨论如何激发市场活力、鼓励多元就业时,必须同步构建起与之匹配的权益保护框架。这需要人社、司法、税务等多部门协同发力,修订或出台更具适应性的法律法规,明确多重劳动关系的参保路径,简化工伤认定与理赔流程,并加强对用人单位,特别是平台企业的监管与引导。保障不是负担,而是社会稳定的压舱石。一个能让兼职劳动者安心工作、无后顾之忧的社会,其经济活力与创新潜力才能得到最充分的释放。这关乎的不仅仅是法律条文的完善,更是对每一个劳动者的尊重,是对“劳动最光荣”这一核心价值观的坚定守护。

因此,对于广大兼职者而言,主动增强自我保护意识至关重要。在接受一份兼职工作时,应尽可能与对方签订书面协议,明确工作内容、时间、报酬以及安全责任等关键条款。在日常工作中,要有意识地保留各类工作证据,如沟通记录、打卡凭证、工资流水等。一旦不幸发生事故,要第一时间就医并保留所有医疗单据,同时立即向用工方报告事故情况,并在法定的申请时效内(通常为事故发生之日起一年内)向人力资源和社会保障行政部门提出工伤认定申请。了解法律,善用证据,是每一位现代劳动者在灵活就业时代保护自己的必修课。兼职工伤问题的解决,道阻且长,但每一点制度性的进步,每一次个体权利的觉醒,都在共同推动着我们的社会向着更加公平、更有温度的方向前行。