业务量下降找兼职难?背后原因到底是什么快递医院科室?

最近几个月,一个微妙但普遍的感受在两个看似不相关的群体中蔓延:穿梭于城市街头的快递员,以及那些依赖医院后勤、服务科室寻找灵活用工机会的人们。他们发现,曾经相对稳定的“副业”或主要收入来源正在萎缩,业务量下降、兼职难找的现象愈发明显。这并非简单的季节性波动,其背后交织着宏观经济、产业结构和劳动力市场演变等多重复杂因素,值得我们进行一次彻底的审视与剖析。

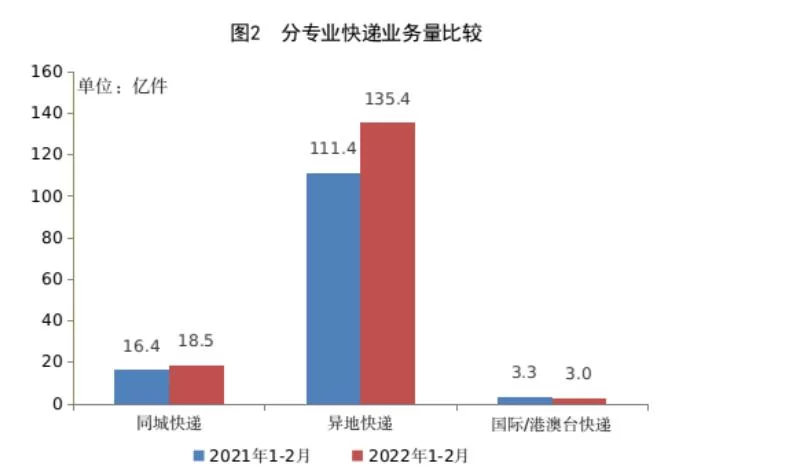

首先要谈的是宏观经济环境对消费市场的传导效应。当整体经济面临下行压力时,最直接的体现便是居民消费预期转弱,消费行为趋于谨慎。这种谨慎并非均匀地分布在所有消费领域,它对非必需品、大件商品以及升级型消费的抑制作用尤为明显。反映在快递行业,过去几年由电商爆发式增长驱动的业务高速扩张期已基本结束,市场进入了一个存量竞争的新常态。人们不再像过去那样频繁地“剁手”,网购的品类从服装、电子产品等高附加值商品,更多转向了生鲜、日用品等刚需品类。这一转变直接导致快递单票价值的下降和配送需求的结构性变化,过去那种“爆仓”的场景越来越少,取而代之的是更为平稳但总量增长乏力的业务流。对于依赖计件收入的快递员而言,这意味着在同样的工作强度下,收入天花板被压低了。经济下行对兼职市场影响的本质,是源头活水的减少,下游的劳动者自然能感受到水位的下降。

其次,我们必须深入快递业务量下降原因的内部肌理,探究行业自身的结构性问题。一方面,快递行业的“内卷化”竞争已到白热化阶段。头部平台为了抢占市场份额,长期进行着惨烈的价格战,这种压力最终会传导至末端的配送环节。快递员的派费被一压再压,工作强度却有增无减,导致人员流动性增大,服务质量难以保证,形成恶性循环。另一方面,技术替代效应开始显现。大型分拣中心的自动化、智能化水平不断提升,大幅减少了中转环节的人力需求。而在末端配送领域,虽然无人机、无人车的大规模应用尚需时日,但智能快递柜、驿站代收点的普及,已经悄然改变了“送货上门”的传统模式。这种模式虽然提高了整体配送效率,但也让快递员的劳动价值被进一步稀释,从单一的“配送员”角色,部分转变为“投递协调员”,其计件薪酬的核算逻辑也因此变得更加复杂和苛刻。

再将目光投向另一个看似坚挺的领域——医院相关的兼职机会。这里所说的并非指专业的医护人员,而是围绕医院运营产生的大量辅助性、服务性岗位,如护工、陪检、科室保洁、设备维护外包、甚至是一些医疗市场调研等。过去,医院科室为了应对临时性、项目性的工作需求,或是在编制有限的情况下,常常会招募兼职人员。然而,医院科室兼职机会减少的趋势也日益清晰。原因在于,随着公立医院改革的深化和精细化管理的推进,成本控制成为核心议题之一。许多医院开始将非核心业务进行“整体外包”,由少数几家大型专业服务商统一承包。例如,全院的保洁、运送、安保等业务,可能打包给一家物业管理公司。这种模式虽然提升了管理效率和标准化水平,却极大地挤压了零散的兼职需求。过去科室可以自行决定的“小活”,现在都纳入了总包合同,个人想从中分一杯羹变得异常困难。同时,医疗行业监管的日趋严格,也对兼职人员的资质、背景审查提出了更高要求,无形中提高了准入门槛,减少了灵活用工的空间。

将快递和医院两个领域并置观察,我们会发现一个共通的大背景:零工经济饱和度分析。在过去十年,零工经济被视为吸纳劳动力、增加收入的“蓄水池”,吸引了大量从业者涌入。无论是外卖骑手、网约车司机还是快递员,低门槛、时间相对自由的特点,使其成为许多人转行或兼职的首选。然而,当供给端的增长速度远超需求端的增长速度时,饱和乃至过剩的局面便不可避免。平台经济从“野蛮生长”进入“精耕细作”阶段,意味着对劳动者效率的要求更高,而新增岗位的数量却在放缓。这就形成了一个“僧多粥少”的局面,竞争变得异常激烈。对于劳动者个体而言,议价能力被削弱,不得不接受更低的单价和更严苛的考核标准。这种普遍性的饱和,是导致当前“找兼职难”感受的底层逻辑。曾经作为补充的零工,如今却成了许多人竞争激烈的主战场,其背后的辛酸与压力不言而喻。

面对如此严峻的形势,探讨快递员如何应对收入下滑便具有了现实紧迫性。简单地抱怨或跳槽已非长久之计,真正的出路在于主动求变,提升自身的不可替代性。第一,是技能的“纵向深化”。快递员不应仅仅满足于“会开车、会送货”,而应朝着专业化方向发展。例如,学习冷链产品的配送知识、大件物品的安装维修技能、甚至掌握基础的客户关系管理技巧。这些增值服务能够让你在同质化的竞争中脱颖而出,获得更高的报酬和更稳定的客户。第二,是服务的“横向拓展”。基于熟悉社区、了解客户的优势,快递员完全可以转型为社区生活的综合服务商。代收快递可以延伸为代购、代扔垃圾、代办跑腿等业务,将单一的物流节点,拓展为多元化的社区服务入口。第三,是个人品牌的“线上构建”。利用短视频、社交媒体等工具,分享自己的工作日常、服务理念,积累个人信誉和粉丝。一个有信誉、有温度的快递员,本身就具备强大的商业价值,甚至可以脱离平台,直接承接社区内的配送或服务需求。这种从“平台工具人”向“独立服务者”的转变,是摆脱内卷、重塑价值的关键一步。

这场由业务量下降和兼职机会减少引发的“寒意”,并非一时的阵痛,而是一场深刻的结构性调整。它预示着过去那种依赖规模扩张和模式创新的粗放型增长方式正在退潮,一个更加注重效率、质量和专业化分工的时代正在到来。对于身处其中的每一个个体而言,被动等待行业复苏已不现实,主动适应变化、持续学习进化,才能在新的经济周期中站稳脚跟。旧地图找不到新大陆,未来的职业安全感,将越来越少地依赖于某个平台或行业的“恩赐”,而越来越多地源自于我们自身构建的、无法被轻易复制的核心竞争力。这既是一场挑战,也是一次重新定义自身价值的契机。