兼职员工工资没发票怎么做账,提成津贴怎么处理?

许多企业在实践中常常陷入一个误区,试图用各种“变通”方式来解决无票入账的问题。例如,将兼职人员的报酬拆分成小额现金支付,让其无需发票;或者,用其他类型的发票(如办公用品、咨询费)进行虚构冲抵;更有甚者,直接将这笔支出计入账外,企图逃避监管。这些操作看似解决了眼前的麻烦,实则如同饮鸩止渴。税务稽查系统日益智能化,通过大数据比对,无票大额费用、异常费用类别等问题极易被识别。一旦被查实,企业不仅需要补缴税款和缴纳高额滞纳金,还可能面临罚款,甚至影响企业的纳税信用评级。这种无发票工资支出的税前扣除风险,是任何一个稳健经营的企业都不可承受之重。因此,寻求合规路径,而非冒险违规,才是企业长远发展的明智之举。

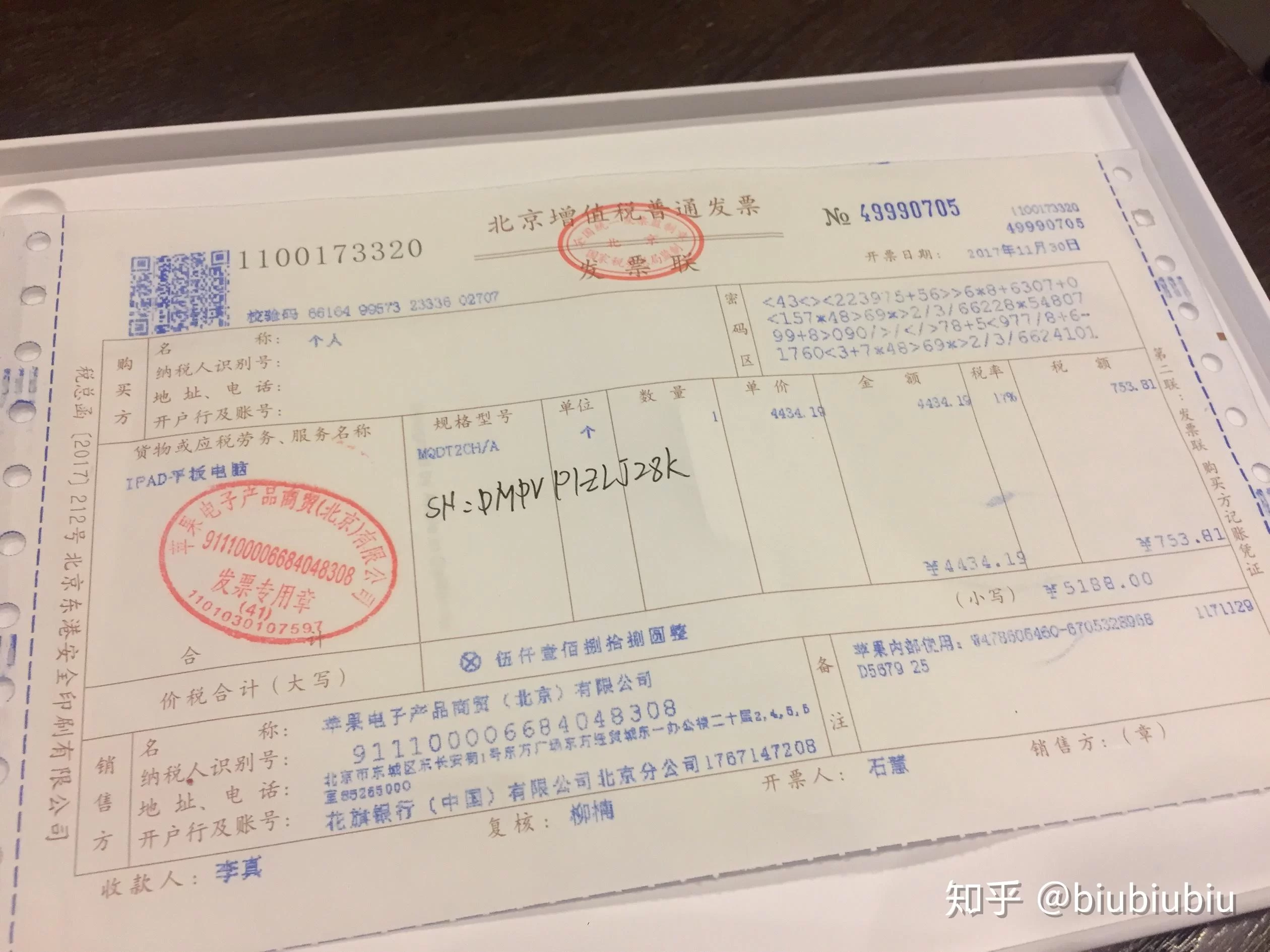

解决兼职人员报酬无发票问题的核心,在于取得合法有效的扣除凭证,也就是发票。而最规范、最直接的路径,便是遵循“个人劳务报酬发票代开流程”。当企业需要向个人支付劳务报酬时,可以要求或协助个人去税务机关代开发票。这个流程在当下已经相当便捷。个人只需携带本人身份证、企业与个人签订的劳务合同或协议,前往办税服务大厅,或通过当地的电子税务局、手机APP等线上渠道,即可申请代开增值税普通发票。税务机关在代开发票时,会依法征收增值税及其附加税费,并代扣代缴个人所得税。对企业而言,取得了这张发票,就意味着这笔劳务支出拥有了合法的“身份证”,可以作为税前扣除的依据,堂堂正正地计入成本费用。整个过程透明、合规,彻底杜绝了税务风险。需要注意的是,企业在与个人约定报酬金额时,应明确是税前金额还是税后金额,以避免后续纠纷。

对于提成和津贴的处理,其原则与基础劳务报酬完全一致。兼职提成津贴税务处理方法的关键在于,必须将提成、津贴、奖金等所有形式的额外报酬,合并到劳务报酬的总金额中,一并作为计算税费和代开发票的基数。举例来说,某兼职设计师月度基础劳务费为5000元,当月完成的项目获得提成2000元,还有餐补交通等津贴500元,那么其当月应税劳务报酬总额应为5000+2000+500=7500元。企业不能仅就5000元的基础费用去处理发票和税务,而将剩余部分视为“额外福利”或以其他名义支付,这种拆分行为同样是税务稽查的重点。正确的做法是,将7500元作为总金额,按照上述代开发票流程进行处理,企业凭7500元的发票入账,个人则依据该总额缴纳相应的个人所得税。这样处理,才能确保业务实质与票据、税务申报三者完全匹配,构成完整的合规闭环。

随着共享经济和零工经济的蓬勃发展,传统的代开发票模式在应对大量、零散的兼职用工时,也显现出一定的局限性,比如操作流程相对繁琐、企业管理成本较高等。在此背景下,灵活用工薪酬合规操作迎来了新的解决方案——灵活用工平台。这类平台作为连接企业和个人的第三方服务枢纽,提供了一站式的解决方案。企业将用工需求发布给平台,平台负责招募、管理兼职人员,并与个人确立合作关系。当任务完成后,企业将包含基础报酬、提成、津贴在内的总费用支付给平台,平台则向企业开具全额的增值税专用发票(可用于抵扣),同时负责为平台上的每一位个人完成结算、申报个税并代开发票(或提供完税证明)。这种模式极大地简化了企业的财务流程,降低了用工管理成本,更重要的是,它将所有操作都纳入了合规的监管体系之内,有效规避了企业直接面对大量个人时可能产生的税务风险。当然,企业在选择平台时,也需审慎考察其资质、信誉和收费模式。

最终,当合法的发票到手后,账务处理便水到渠成。企业应根据兼职人员提供服务的性质,将其报酬计入相应的会计科目。例如,若是兼职销售人员的提成,应计入“销售费用-劳务费”;若是兼职设计师的服务费,则计入“管理费用-劳务费”或“研发支出-劳务费”等。会计分录通常为:借记“管理费用/销售费用等-劳务费”,贷记“银行存款/库存现金”,贷记“应交税费-应交个人所得税”(若由企业代扣代缴)。每一笔账务处理都必须有真实的业务合同、支付凭证以及合规的发票作为支撑,形成证据链完整的三单匹配。将兼职用工的财务与税务管理,从被动的“问题解决”转变为主动的“体系构建”,内化为企业管理的核心环节,才是企业在激烈市场竞争中行稳致远的关键所在。这不仅保障了企业的财务安全,更体现了企业对法律法规的尊重和对社会责任的担当。