东北大学老师副业有哪些?受伤老师坠落被救,李鸿儒团队口碑如何?

大学讲台,在公众的普遍认知里,常被视为一方远离尘嚣、潜心治学的净土。然而,当“东北大学老师副业”这一话题悄然成为网络搜索的热词时,它便如同一面棱镜,折射出这片“象牙塔”内部与外部世界日益复杂的交汇光影。而近期一则“受伤老师坠落被救”的新闻,将焦点引向一个名为“李鸿儒团队”的集体,更使得对这一群体生存状态、职业风险以及价值追求的探讨,变得尤为迫切和真实。我们不妨将目光聚焦于此,从一场意外的应急处置,延伸至一个职业群体的现实生态,去探寻那些隐藏在职称、论文和项目背后的个体抉择与集体温度。

“李鸿儒团队”的口碑,在这次突发事件中被推向了前台。尽管公开的细节或许有限,但我们可以合理想象一个场景:在科研或教学实践中,一位老师因意外受伤,情况危急。此时,团队成员的反应——是迅速、专业、协同一致的救援,还是慌乱、迟疑、各自为战——直接决定了事件的走向,也塑造了其外部观感。一个口碑良好的团队,其内在凝聚力绝非一日之功。它必然源于长期合作中建立的信任,源于对“战友”的深切责任感,更源于团队带头人所营造的“以人为本”的共同体文化。这种口碑,超越了单纯的学术成就评价,它是一种组织韧性与人文关怀的直观体现。在危机时刻,高效的救援不仅是生命安全的保障,更是对团队成员无声的承诺:你在这里奋斗,背后有坚实的依靠。这种“被救”的体验,对于身处高压科研环境中的学者而言,其精神慰藉价值甚至可能超过物质激励。它告诉我们,一个健康的学术生态,不仅要有追求卓越的激励机制,更要有抵御风险的保障机制。这起事件,无意间为我们提供了一个观察窗口,去审视那些平日里以学术成果示人的科研团队,其内在的组织活力与人性温度究竟如何。

然而,将视线从这一幕温情而紧张的救援场景中移开,我们必须直面一个更深层的问题:为何类似的职业风险会成为公众关切?这背后,是当前高校教师群体普遍面临的教师职业风险与保障的结构性困境。这些风险远不止于实验室里的物理意外。更多的是一种“软性”的、持续累积的压力:非升即走的考核压力、争取项目经费的竞争压力、发表高水平论文的发表压力、平衡教学与科研的时间压力……这些压力交织成一张无形的网,让许多教师长期处于高负荷运转状态。当保障体系未能与风险压力同步升级时,个体寻求外部支持和价值补偿的动力便会自然滋生。于是,“高校教师兼职现状”便从一个模糊的社会现象,演变为一个值得深入剖明的议题。副业,对于部分教师而言,或许并非出于对物质财富的无限追求,而更像是一种对冲职业不确定性、拓宽个人价值实现渠道的主动选择。它可能是对现有保障体系的一种“民间补充”,也是个体在时代浪潮中寻找自身坐标的尝试。

那么,东北大学的老师们,乃至更广阔范围内的中国高校教师们,他们的副业形态究竟呈现出怎样的图景?这绝非一个“是”或“否”的简单判断题,而是一个光谱式的、多样化的生态。在光谱的一端,是与主业高度相关、能够相互促进的“知识变现型”副业。例如,一位法学教授担任企业的法律顾问,一位计算机科学老师承接软件开发的横向课题,一位历史学者在公共平台上开设付费历史讲座。这些副业不仅带来了额外收入,更重要的是,它们将理论知识应用于实践,反哺了课堂教学,让学术不再悬浮于空中,而是接上了地气。这种象牙塔内外价值实现的良性互动,正是社会所乐见的。

在光谱的中间地带,是那些基于个人兴趣与技能的“兴趣驱动型”副业。一位文学老师可能是一位小有名气的专栏作家,一位艺术系老师可能经营着一个线上画廊,一位体育老师可能是专业的健身教练。这些副业或许与他们的学术研究方向关联不大,却是他们个性与才华的另一重释放。它帮助教师在严谨的学术身份之外,构建一个更丰满、更多元的自我,有效缓解了单一职业身份带来的倦怠感。这对于维持长久的学术创造力,无疑具有积极意义。

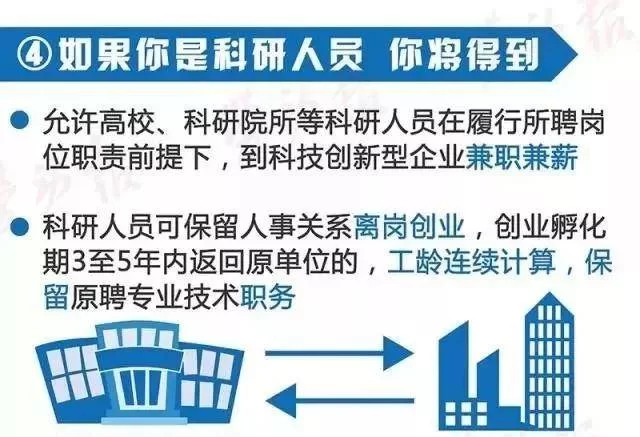

而在光谱的另一端,则游走着一类可能引发争议的“利益冲突型”副业。比如,利用职务之便为自己或家人关联的企业谋取利益,将本应属于学校的科研资源用于个人商业项目,或者投入大量精力在与主业完全无关且耗费时间的生意上,从而严重影响了教学和科研的本职工作。这不仅是职业道德的灰色地带,更是高校管理政策需要明确界定和严格监管的重点。因此,探讨高校教师的副业问题,关键不在于“禁止”或“放任”,而在于如何建立一套清晰、公正、人性化的边界规则。这套规则,既要守住学术的底线,防止公共利益受损,又要充分尊重教师的个人价值追求,为其才华的多元化展现留出合理空间。

这种边界的划定,考验的是大学管理者的智慧。它要求管理者摆脱过去那种简单化的“单位人”思维,以一种更开放、更包容的心态来看待教师的“多重身份”。理想的大学治理,应当是搭建一个平台,明确主业的“责任田”与副业的“自留地”之间的界限。例如,规定投入副业的时间上限,建立透明的利益冲突申报制度,鼓励那些能够促进产学研融合、服务社会发展的副业形态。同时,大学更应从根本上反思,如何通过改善薪酬待遇、优化评价体系、强化心理支持、完善职业安全保障,来降低教师群体寻求外部补偿的“必要性”。当“象牙塔”内能够提供足够的体面、尊严和安全感时,教师们自然能更心无旁骛地投身于教学与科研的核心使命。李鸿儒团队在意外事件中展现出的集体力量,恰恰说明了内部保障与支持的重要性。这种来自“身边人”的关怀,是任何外部制度都无法完全替代的。

归根结底,从“受伤老师坠落被救”到“高校教师副业现状”,我们看到的并非孤立的个案,而是一个时代知识分子群体精神图谱的缩影。他们的焦虑与探索,他们的坚守与变通,都深刻地嵌入在社会转型的宏大叙事之中。当一个社会开始认真讨论教师的“副业”时,它实际上是在探讨知识的价值如何衡量,学者的尊严如何保障,以及教育的理想如何与现实的土壤相结合。这不仅仅是大学校园里的事,更是关乎整个社会创新活力与文化健康的重要命题。如何让每一位学者,无论是专注于实验室的精微探索,还是在更广阔的社会舞台上实现自我价值,都能获得应有的尊重与保障,让他们在创造知识、传播思想的道路上走得更稳、更远,这或许是这一系列追问背后,我们真正需要寻找的答案。