上班当副业生活是主业,很闲适合搞点啥副业?

当一份工作能提供稳定的薪水和大量的闲暇,我们便拥有了一种名为“时间资本”的宝贵资源。将生活视为主业,工作视为支撑这份生活的基石,这种心态的转变,让“上班清闲”不再是一种无聊的煎熬,而是一个充满可能性的起点。核心问题在于,如何系统性地利用这段被“闲置”的时间,构建一条与主业并行甚至未来可能超越主业的个人价值增长曲线。这并非鼓励摸鱼怠工,而是倡导一种高效的自我投资,一种在规则之内最大化个人成长的策略。

首先,我们必须完成一次认知上的升级:将“摸鱼”转化为“价值投资”。许多人面对清闲的工作,第一反应是刷短视频、逛购物网站或与同事闲聊,这些行为消耗了时间却几乎没有产出。而高阶的玩家,则会把每一分钟碎片化的时间都看作是播种的良机。利用上班时间做自己的事,本质上是将个人发展项目“嵌入”到工作日的框架中。这要求极强的自律性和规划能力。你需要清晰地划分哪些时间可以用于自我提升,哪些时间必须保持工作状态,确保主业不受影响,这是所有副业探索的基石与红线。这种心态,是从被动接受工作安排,到主动规划人生路径的质变。

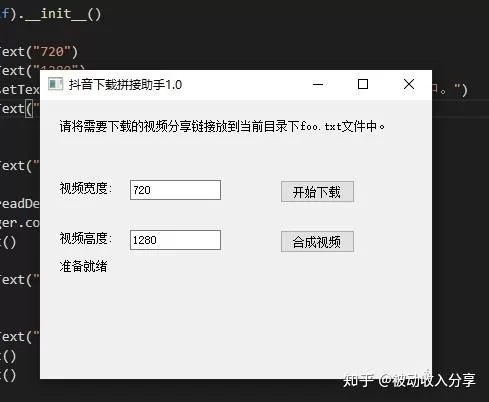

在办公室搞副业的方法,首推知识与技能的轻量化变现。这是最适合办公室环境、风险最低、启动成本也最小的路径。如果你擅长文字,可以尝试成为专栏作家、新媒体撰稿人或内容编辑。许多平台都需要高质量的稿件,你可以在工作间隙构思大纲,利用午休或下班前的一小时完成撰写。这不仅能带来稿费收入,更能持续锻炼你的逻辑思维与表达能力。如果你外语出众,线上翻译平台是你大展拳脚的舞台,无论是文件翻译还是字幕组工作,都能在悄无声息中完成。更进一步,将你的专业知识系统化,制作成线上课程、知识星球或付费咨询。例如,一位财务人员可以开设家庭理财课程,一位程序员可以录制编程入门教学。这种方式具备“一次创作,多次售卖”的杠杆效应,是构建被动收入的理想模型。

其次,利用信息差与资源整合是另一个极具潜力的方向。互联网的普及并未完全消除信息不对称,反而创造了更多细分领域的差价机会。你可以利用上班的便利时间,深入研究某个垂直领域,比如小众文玩、特定品类的二手奢侈品、或是某个地区的特色农产品。成为这个领域的专家后,你可以通过社交电商、直播带货或自建网站的方式,连接供需两端。你的工作不是亲自打包发货,而是利用信息优势进行选品、内容营销和客户服务。对于适合体制内人员的副业而言,这种模式尤为合适,因为它不要求你抛头露面,只需在幕后进行信息整合与运营。同样,社群运营也属于此类。创建一个高质量的微信群或知识社群,围绕一个共同兴趣(如投资、育儿、健身),通过持续的价值输出吸引成员,后续再通过广告、团购或付费产品实现变现,这考验的是你的耐心和运营能力。

再者,将个人兴趣商业化,是通往“生活即主业”的理想路径。很多人拥有被日常工作压抑的爱好,而这恰恰是副业最好的切入点。如果你热爱摄影,可以利用闲暇时间学习后期修图技巧,在图库网站上传作品,或承接一些简单的商业拍摄修图订单。如果你喜欢手作,可以在 Etsy、微店等平台开设店铺,上班时间专注于产品拍摄、店铺装修和线上营销,将制作环节放在夜晚或周末。如果你对绘画或设计有感觉,可以学习使用 Canva、Figma 等工具,为一些初创公司或自媒体提供Logo设计、海报制作等服务。如何将兴趣发展成副业,关键在于找到兴趣与市场需求的结合点,并愿意投入时间去学习相关的商业运营知识。热爱是最好的驱动力,它能让你在遇到困难时依然保持热情,并最终将这份热爱转化为实实在在的价值。

然而,任何在办公室开展的副业都必须恪守两条铁律:风险管理与职业操守。第一,绝对禁止使用公司的办公设备、网络和资源处理私人事务。这不仅是职业道德问题,更可能触及法律红线,导致得不偿失。所有的副业活动,都应在个人设备上,使用个人网络流量完成。第二,确保副业的“隐形”与“非干扰性”。你的副业不应该被任何同事或领导察觉,更不能占用本职工作应尽的职责和时间。这是一种平衡艺术,副业是锦上添花,主业才是根本。一旦副业开始冲击主业,甚至可能让你丢掉这份提供稳定现金流和闲暇时间的工作,那便本末倒置了。因此,启动副业前,务必深思熟虑,选择那些安静、独立、可随时中断且不会引起他人注意的项目。

最终,上班时的清闲时光,如同一块未经雕琢的璞玉。你可以选择让它蒙尘,也可以选择用专注和汗水,将其雕琢成支撑你理想生活的坚实支柱。这不仅仅是多一份收入那么简单,它更是一场关于自我发现、潜能挖掘和人生掌控权的深度实践。通过审慎地选择项目、严格地遵守边界、持续地投入精力,你完全可以在不离开现有岗位的情况下,为自己的人生开辟出一条全新的、充满希望的第二跑道。这趟旅程的终点,或许不是财富自由,但必定是一个更加丰盈、自主和充满创造力的自己。