上班族科研副业有哪些方向,评职称能加分吗?

当“职业天花板”的隐痛与“知识变现”的渴望在无数上班族心中交织,科研副业便不再是一个遥远而抽象的概念,它正成为一条通往职业深度与广度的崭新路径。这条路真的能绕开日常工作的琐碎,直通职称评审的加分项吗?答案是肯定的,但其过程远比想象中复杂,它更像一场高风险、高回报的智力投资,需要精心布局与持续耕耘。我们首先要明确,科研副业绝非简单的“接私活”或浅尝辄止的兴趣探索,它的核心在于利用你的专业技能,系统性、创造性地产出具有学术价值或应用价值的成果。

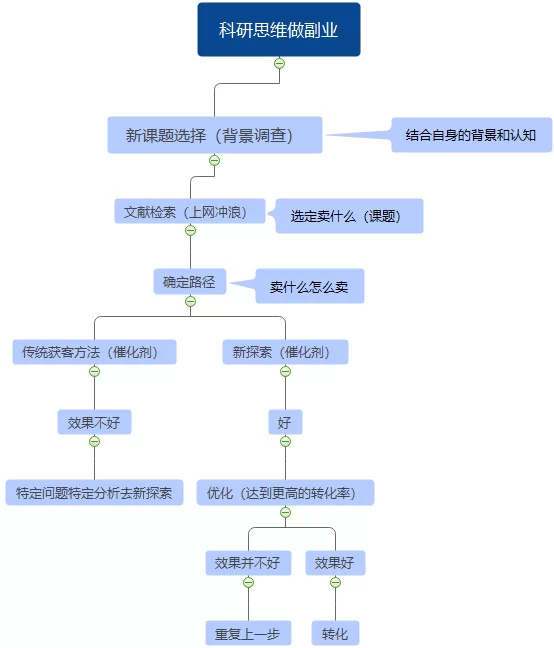

对于跃跃欲试的职场人而言,上班族如何做科研副业是首要问题。这并非单一的选择,而是一个与个人专业背景、兴趣方向及资源禀赋高度相关的矩阵。最主流的方向之一是参与横向课题。许多高校或研究机构承接的企业项目,亟需具备实战经验的业界人士加入,他们能带来一线的痛点和数据。你可以通过校友网络、行业会议或专业论坛,寻找与自身领域契合的课题组,以项目顾问或兼职研究员的身份深度参与。这不仅能让你的知识直接转化为生产力,其产出(如技术报告、解决方案原型)同样是职称评审中的有力佐证。另一条路径是自由撰稿与学术出版,这对于文字功底扎实、逻辑思维能力强的专业人士尤为适合。从撰写行业分析、技术白皮书,到瞄准核心期刊发表高质量的学术论文,每一步都在为你的专业履历添砖加瓦。特别是后者,一篇有分量的非全日制科研发表论文,在许多单位的职称评定文件中,被明确列为重要的量化指标。此外,技术创新与专利发明是一条极具含金量的赛道。如果你在工作中发现了现有技术或流程的改进空间,不妨将其系统化、理论化,进而申请发明专利或软件著作权。专利不仅是创新能力的直接体现,其法律效力和商业价值更是评审委员眼中无法忽视的闪光点。

那么,这些努力究竟能在多大程度上转化为科研副业对评职称的帮助?这需要我们深入解读职称评审的内在逻辑。评审的核心,本质上是对你“专业贡献度”的量化与质化评估。科研副业的成果,恰好完美契合了这一评估体系的多个维度。首先是硬性的量化成果。论文、专利、软件著作权、项目结题报告等,都是可以直接填入评审表、附在材料后的“硬通货”。它们的存在,让你在众多“兢兢业业完成本职工作”的申请者中脱颖而出,用无可辩驳的证据证明你超越本职工作的学术追求与创新能力。其次是软性的能力证明。一个能持续产出科研成果的在职人员,无疑向评审方展示了其卓越的自驱力、时间管理能力和终身学习意愿。这些“软实力”虽无法被直接量化,却往往在答辩环节或专家评议中起到决定性作用。你的科研成果为你提供了一个绝佳的叙事载体,你可以围绕它,生动地阐述你如何发现问题、分析问题并创造性地解决问题,这远比空洞的口号更有说服力。当然,关键在于成果的“相关性”与“质量”,一个与你主业毫无关联的成果,或是一篇发表在“水刊”上的论文,其加分效果将大打折扣。

然而,理想丰满,现实骨感。走上科研副业之路,必然会遭遇诸多挑战,首当其冲的便是精力与时间的极致分配。在八小时工作制之外,再开辟一个需要高度专注的“第二战场”,对个人意志力和生活规划能力是极大的考验。你需要像项目管理一样,规划你的研究进度,利用碎片化时间进行文献阅读,牺牲掉部分娱乐休闲。更深层次的挑战在于知识产权与利益冲突。你的研究成果,究竟属于个人还是单位?这取决于你与单位签订的劳动合同,以及研究是否利用了单位的设备、数据或资金。在开始任何项目前,进行清晰的法律界定至关重要,避免日后陷入不必要的纠纷。同时,你必须确保副业研究方向不与当前雇主的核心业务构成直接竞争,这是职场伦理的基本要求。这些现实问题,是每一位探索者必须跨越的门槛,它们决定了你的科研之旅能走多远、多稳。

当科研副业发展到一定阶段,其价值将不再局限于职称评定。在职人员科研成果转化为个人职业发展打开了全新的想象空间。一项成熟的技术专利,可能带来技术转让的丰厚收益,甚至成为你独立创业的基石。一系列深度的行业分析文章,可能为你建立起个人品牌,吸引来高端的咨询机会。你将不再仅仅是一个雇员,而是一个在特定领域具有影响力的“知识节点”。这种转化,意味着你成功地构建了从知识输入、研究创新到价值输出的完整闭环。它带来的不仅是经济上的回报,更是职业身份的重塑与话语权的提升。此时,职称或许只是一个水到渠成的副产品,你收获的是更为广阔的职业天地和抵御不确定性的核心能力。因此,看待科研副业,应具备一种长线思维,它不是投机取巧的“敲门砖”,而是构筑个人核心竞争力的“护城河”。这条路没有捷径,每一步都浸透着思考与汗水,但对于那些渴望在专业深度上不断挖掘、实现自我超越的职场人而言,这无疑是一条最值得投入的攀登之路。